Czytaj książkę: «Monólogos de Lima»

CARMEN OLLÉ nació en Lima en 1947. Estudió Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1981 publicó el poemario Noches de adrenalina, al que siguieron el conjunto de poemas y relatos Todo orgullo humea la noche (1988), el relato ¿Por qué hacen tanto ruido? (1992), y las novelas Las dos caras del deseo (1994), Pista falsa (1999), Una muchacha bajo su paraguas (2002), Retrato de mujer sin familia ante una copa (2007) y Halcones en el parque (2012). Fue profesora de Literatura en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y actualmente conduce un Taller de Escritura Creativa en el Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar.

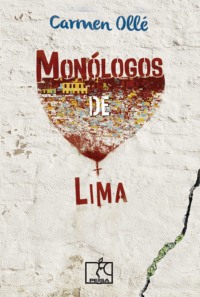

MONÓLOGOS DE LIMA

© Carmen Ollé, 2015

© Grupo Editorial PEISA S.A.C., 2015

Jr. Emilio Althaus 460, of. 202, Lince

Lima 27, Perú

Diseño de carátula: Renzo Rabanal Pérez-Roca / PEISA

Diagramación: PEISA

Diagramación digital: ebooks Patagonia

www.ebookspatagonia.com info@ebookspatagonia.com

Primera edición, noviembre de 2015

ISBN edición impresa: 978-612-305-084-9

ISBN edición digital: 978-612-305-158-7

Registro de Proyecto Editorial N.º 31501311500802

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.º 2015-16114

Prohibida la reproducción parcial o total del texto y las características gráficas de este libro.

Cualquier acto ilícito cometido contra los derechos de propiedad intelectual que corresponden a esta publicación será denunciado de acuerdo con el D.L. 822 (Ley sobre el Derecho de Autor) y las leyes internacionales que protegen la propiedad intelectual.

Parte 1

Lo que no está prohibido, sucede.

STEPHEN HAWKING

SÁBADO POR LA NOCHE

(Cae la noche en la ciudad, algunos cerros iluminados, algunas estrellas, nunca fugaces)

Extraño las tormentas de las ciudades recias. Lima, eres ladina y pequeña sobre el desierto. Lo siento, pero no puedo decirte que te amo como quisiera. Y no te voy a escribir un poema, dejo las poesías para los noctámbulos, para las grullas y los pámpanos. Jamás he escrito un poema y no serás tú quien lo inspire.

Aún soy joven para merecer la noche, lástima que no tenga amantes o que el amante potencial esté lejos, aunque no creo que una mujer deba arrepentirse de vivir la vida a solas, solo porque su fiancé se esfumó. Sé bien que las mujeres jóvenes necesitan hacer el amor. Pues bien, la noche limeña es lo más parecido a hacer el amor, sientes la emoción de lo desconocido subiendo por la garganta hasta que al doblar una esquina o entrar a un bar desapareces en la bruma, como dice una aspirante a escritora moderna: en el éxtasis. O como diría una chica trans, con éxtasis, esa pastillita de cincuenta dólares que empieza a venderse en las discotecas exclusivas de los barrios pitucos.

Pero no frecuento los barrios pitucos, trato de ejercer la humildad. Claro, tratándose de una desempleada, cuyos ahorros se extinguen, es casi una exigencia; pero no es eso, siempre he esquivado los barrios exclusivos, el glamour que atrae a las divorciadas. Veamos, no está mal un bar en una avenida de San Borja o de Salamanca, pues en ellos recalan algunas actrices, bailarinas y agentes de policía vestidas de civil con sus parejas, pero ningún escritor premiado.

La barra de este bar me gusta, una mesa charolada, larga, como la de las películas americanas; arriba en la pared, un televisor encendido le brinda al parroquiano lo que el bar no le da: el show de las shakiras, las madonnas, las gloriatrevis. Al terminar tu trago necesitas irte a otra parte, harta de esos espectáculos. Buscas otro bar, quizá uno más íntimo, aunque estando sola, sin amante, no habrá una barra discreta para posar el pequeño y dejarlo ahí tranquilito hasta que tus neuronas terminen de procesar el alcohol.

Y sin embargo eso es lo que hago, peinar la noche limeña. Alguien llama a mi celular y me dice perra, perra alemana. ¿Alemana por qué? Vuelven a llamar, esta vez entiendo bien, me gritan perra, alimaña. Ah, era eso.

¿Alimaña por qué?, me pregunto también.

Yo estaba en mi noche franca y adoptando la identidad de una antropóloga o una escritora, pero lo que quería era absorber la parodia nocturna, el baile que esquiva el hastío. Sábado por la noche y domingo por la mañana es el título de una novela inglesa. Su autor es Alan Sillitoe, de origen obrero, casado con la poeta Ruth Fainlight, quien fue amiga de Sylvia Plath. En esa novela la clase obrera se divierte, expulsa la fatiga, ama, ríe, se juerguea, hay un aborto provocado por una noche de amor...

Pero en este bar, solo Madonna en la pantalla del televisor parece divertirse meneando las caderas dentro de una jaula, como si fuera una pájara.

* * *

Sábado por la noche y domingo por la mañana es el tipo de novela que me gustaría escribir. Solo tienes que tomarle el pulso a la gente trabajadora cuando está en vena y quiere divertirse; es decir, cuando busca su propio elixir de la juventud. Sobre qué se escribe hoy, no lo sé, pero las novelas tienen menos diámetro, de eso estoy segura. Hoy se persigue el vellocino de oro a través de un tema medieval, un duelo de espadachines, Tailandia y el turismo sexual en una semana de vacaciones, ese tipo de cosas.

Nina Berberova (San Petersburgo, 1901 - Filadelfia, 1993) es ya una anciana cuando publica su obra. Siento hacia ella una gran simpatía. Quizá no me inspire la misma admiración y respeto que Patricia Highsmith, mujer ermitaña, digamos que un poco maldita; en cambio, Nina me parece una amiga y Patricia un Herr Professor, así, en alemán.

Adoro cómo Nina presenta la vida de los exiliados rusos en París, con cierto sentimentalismo, pero sin llegar nunca al melodrama, gracias a la sutileza en la descripción de los estados de ánimo de sus personajes. A diferencia de Nabokov –tal vez más irónico que tierno–, Berberova prefiere escribir sobre el exilio interior, aunque sin perder de vista el mezquino y perverso mundo de fuera.

«Las damas de San Petersburgo» y «Zoia Andréievna» son dos relatos incluidos en Las damas de San Petersburgo en los que se engarzan perfectamente la anécdota y la historia secreta –esa que según Ricardo Piglia aflora en los buenos cuentos al final–. En ambos, Berberova nos narra la huida de tres mujeres de un San Petersburgo convulso en plena Revolución de Octubre. Junto a ellas viajan multitudes que se desplazan en vagones de mercancías o a pie a través del campo, moviéndose de noroeste a sudeste, hacia ciudades infestadas por el tifus, desbordadas de gente, «lanzando al aire un desgarrador e inútil sos» ante los avances de los bolcheviques.

Las protagonistas de estas dos historias han sido dos mujeres ricas y burguesas que han perdido títulos y fortuna; se nota en sus vestidos de encaje, en los sombreros de pluma o en las medias de hilo que llevan puestas y que tratan de ocultar a los militares en su recorrido, para no despertar sospechas. Precisamente, son esos detalles femeninos enfocados por Berberova los que desencadenan la historia secreta en el segundo relato al despertar la codicia y la envidia en la familia de aldeanas pobres que administra la pensión donde Zoia Andréievna se aloja.

En «Las damas de San Petersburgo», en cambio, una quinceañera y su madre tratan de buscar la paz en un pequeño pueblo y encuentran un desenlace fatal que pone a prueba el espíritu frívolo de una de ellas.

Pocos son los escritores rusos como Nina Berberova que han narrado en su vasta obra el día a día del exilio de las víctimas de la Revolución de Octubre y la manera cómo reaccionaron los pobres en su fuero interno ante la imagen de aquellos fugitivos aristócratas, culpables ante sus ojos de su miseria y olvido.

En este cuento la autora nos revela los sentimientos de venganza y la crueldad de las «mujeres que blandían agujas o espumaderas y que se encontraban presas de una sed de odio y destrucción».

Sábado por la noche y domingo por la mañana es diferente: no estamos en guerra y sucede allá por los años sesenta en Londres. Los empleados y obreros son la mira de los escritores obreros como Alan Sillitoe.

Este mismo autor tiene un personaje fascinante por vagabundo, supongo que eso de «fascinante por vagabundo» ahora no significa nada, pero para mí fue toda una revelación. Dejarlo todo, familia, trabajo, amor, para internarte en la nada; en este caso el personaje se sube a un camión que cruzará el Sahara. Punto final de la historia. Final abierto, totalmente incierto y a la vez misterioso. El lector se pregunta qué será de aquel fulano, si volverá a saber de él. Por supuesto que no volverá a verlo ni a saber de él, pero la pregunta es válida solo porque es intensa, razón esta de corazón de lector (o de jirafa).

No he dicho en dónde estoy perdiendo el tiempo con estas reflexiones literarias. Ni qué hora es, o si es de día o es de noche. A las ideas eso no les importa, pero a la acción sí. La ficción es tendenciosa, parcial, subjetiva.

Estoy en el baño tomando una ducha y suena el teléfono. Desde hace un par de horas el teléfono timbra cada quince minutos.

Pienso, si tuviera una hija o un hijo caminando en la noche por esta ciudad saldría despavorida a contestar el teléfono. ¿Por qué? Para darle gusto al miedo, a la desesperación, a la angustia, y puedo seguir enumerando más sensaciones típicas de un padre o madre limeños cuando sus hijos no están en casa durmiendo, protegidos del crimen organizado, y aunque estén dentro, arropaditos, también pueden ser presa del ogro de la ansiedad. Esta sí que es la parca mayor.

En mi caso puedo darme el lujo de dejar sonar el timbre del teléfono y que el estúpido o estúpida que quiere hablar conmigo se pegue la patinada del siglo, porque me gusta llegar hasta el final, cuando ya no soportas más la profundidad del lodo en el que hundes la cabeza. Sí, la vida se merece que te tomes tu tiempo para perderlo mansamente.

Perderlo, eso es, pienso en cuál sería la mejor manera de perderlo. Hace tiempo que me gustaría viajar a mi Tahití, así como Gauguin. Se trata de tomar un simple ómnibus hacia el sur, pasar el desierto de Atacama, llegar a Valdivia, visitar a una amiga poeta y seguir viaje a la Patagonia, y, ¿después?, pensar en ti, mi pequeña Fischlein, que te fuiste sin despedirte o a quien yo no alcancé a decir adiós, adiós a tu juventud de piel abrillantada, a tu olor a menta, a tus recuerdos balcánicos, pero, ¿de quién iba a despedirme? Tú no eras ya ese salmón saltarín, yo no era tampoco la osa en el río... Pero pensaría en ti y en tu olor a menta y luego tomaría de vuelta la misma ruta quizá a pie, claro solo un tramo, el suficiente para creerme tan intensa como para componer un haiku a tu vestido verde.

Dejemos que timbre el teléfono, será la llamada más importante de mi vida probablemente la que dejaré perderse en el silencio de la noche. Ay, qué alivio, no esperar nada importante ya, nunca más.

SAUDADE

(EL AMOR FICTICIO PARECE MÁS REAL)

En una oportunidad, cuando celebrábamos la aparición de su última novela, una amiga me confesó que había hecho el amor con su protagonista, un detective privado. Le pregunté si creía que se podían tener sensaciones lúbricas con los personajes de ficción; me aclaró que no se trataba de creer sino de poseerlo a él, a ella.

Para los bisexuales como mi amiga, la ficción es un terreno propicio donde no hay principios, solo probabilidades. Ella no le temía a la crítica, dividida como en el siglo XIX entre contenidistas y formalistas. Los primeros quieren saber qué pasa; los segundos, cómo pasa. No se dan cuenta de que nosotros apreciamos todo lo que sucede en una obra gracias a la forma cómo está contada por el narrador o la narradora: si es mostrado o solo dicho; si resumido o escenificado. Nos entusiasma la manera de utilizar las elipsis, es decir, las transiciones o saltos en el tiempo y en el espacio. Nos interesa el ritmo, la lentitud o velocidad en que son presentados los hechos, para lo cual el resumen o la escenificación y los cortes son esenciales. Pero el lector puede conocer mejor estos detalles en un manual de escritura creativa, a su disposición en cualquier librería especializada o en Internet.

Tienes que asesinar a x me dijo aquella amiga esa vez, mirándose las uñas mal cortadas de sus manos pequeñas. Para mí ella era un personaje ideal: misántropa, bisexual, soltera, amante de la cetrería –característica esta última muy extraña en una escritora limeña–. Me hubiera gustado darle vida eterna a ella como un personaje de ficción, pero no lo hice; sabía a lo que me exponía: conozco su carácter vengativo. Además, la vida eterna es incierta en las novelas que pergeñamos. Ya tengo bastante con plagiar a una de sus criaturas literarias más estimadas: el detective privado con el que había hecho el amor, y que yo suponía no era verdadero sino imaginario, pues mi amiga era casta. ¿Acaso puede calcarse un personaje literario de su supuesto homólogo de carne y hueso? La escritora rusa Nina Berberova escribe apasionadamente sobre la vida de los exiliados rusos en La peste negra y en Crónicas de Billancourt. Su mirada penetra las miserables buhardillas de Billancourt –barrio de París destruido durante la Segunda Guerra Mundial– donde viven los exmilitares de la Guardia Blanca y mujeres y hombres rusos que huyeron de la Revolución.

Ella registra las palpitaciones de aquellos condenados apátridas en las casas de empeño, en bares de quinta categoría de los suburbios parisinos. Y, sin embargo, qué fallida es Nina Berberova en sus novelas de amor; sus personajes languidecen y carecen de verosimilitud. El amor romántico no es verosímil, no en las novelas de Berberova.

¿Qué es verosímil tratándose de un romance? Una mujer relativamente joven encuentra a su amante con otra en una función de teatro sobre los celos y el engaño amoroso. La mujer que asiste a esta función es escritora y descubre que su amado le es infiel. He aquí el juego de las cajas chinas o de las muñecas rusas.

El sabueso con el que mi amiga hizo el amor no le pertenece, ni a mí ni a su sosias. El tema del amor tampoco nos pertenece en esta época; probablemente debería venir envuelto en un halo tragicómico como en los sonetos de la poesía medieval. ¿La pasión que nace del laboratorio en los trovadores, encajaría más en nuestro tiempo? Quizás el escarnio en Horacio o la falta de pathos en Catulo.

La escritora de la función de teatro ha de plantearse un dilema: escribir sobre el paralelismo que le tocó en suerte esa noche; sus divagaciones deberán leerse como si se tratara de una obra de teatro más, de lo contrario regresará a casa indignada para terminar con su amante.

En cuanto a x, tiene razón mi amiga, no existe otra solución sino la muerte, muere un crítico y nacen varios, cada uno con su estética indefendible. Harold Bloom –el crítico más intolerante del eje occidental frente a las tendencias reivindicativas de los lectores y el más odiado por gays, lesbianas, feministas, afrodescendientes, etcétera– se inmola inútilmente al defender una sola manera de acercarnos a la obra de arte, pues el sesgo es nuestro, decimos los lectores.

Escribir una novela a partir de personas reales es un riesgo. Por más esfuerzo que se haga en camuflar a los personajes, estos terminan por mostrar su verdadera identidad a los lectores paranoicos, aunque no necesariamente hayan sido el modelo de la inspiración; no obstante, algunos reivindican su supuesto papel a toda costa. Los autores no tienen otra salida sino tomarse un café pacientemente mientras esperan que se disipe la ira.

* * *

He vuelto a Luz de agosto: Faulkner y Lena, pero es como si hubiera reencontrado a mi amiga Fischlein y estuviéramos comiendo anticuchos en una fonda de La Victoria, conversando sobre lo único que nos importa, el personaje Lena, de la placidez de esta mujer, que está preñada y va en busca del padre de su hijo. Ella pasa por aserraderos donde dicen que lo han visto, aunque nadie sabe quién es Bunch, tampoco si estará donde dicen que está. Lena: sin ninguna certeza, sin dinero, con hambre, pero sin desesperarse. Lena no escucha a los demás, solo fija la mirada desde la carreta en la que viaja, que se pierde a lo lejos. La mirada obstinada en un camino que se desvanece.

BELÉN, BELÉN

(ESCENAS TURBULENTAS O TURBIAS)

Ningún pintor ha recreado tanta maravilla decadente en una ciudad como Iquitos y tanto horror ante la miseria en un solo barrio: Belén. Ahí encontré mi África, el rincón que andaba buscando. Volé hacia la vieja ciudad del caucho y del esplendor perdido para asistir a un seminario. Una pausa, necesaria y urgente.

¿Quién estuvo conmigo durante toda la semana que duró mi estadía en Iquitos? ¿Quién seguía mis pasos por el bulevar, contemplaba conmigo el río, paseaba en canoa por el agua estancada de Belén, bajaba también hundiendo sus pies por la calle de los carboneros? París del siglo XIX, Iquitos en el XX, XXI, XXII, solo el tirano sabe hasta cuándo.

En Iquitos el calor destroza el cráneo del forastero. De día, el sol y las iguanas que imagino: me espera un mundo más allá del río; de noche, aquella sombra arrastrando sus muletas por el bulevar: Noa Noa, estoy contigo, ¿nunca dejaré de ser tan esnob?, es verdad, pero sus ojos alargados, su quijada dura y pómulos sombríos, Dios, aquella sombra acurrucándose en mi hombro para contarme cosas que me guardaré para siempre.

¿Pero no había acaso un nexo entre esa sanguijuela y yo? Ambas alimentándonos del sol del pasado. Lo adiviné en la manera como ambas arrastrábamos las palabras comiéndonos los sufijos: paaquenombotnssnoora y un frío suspiro, es todo lo que puedo decir de las dos.

Aquella sombra sin padres deambula ahora por los bares y conversa con los turistas, se acurruca en el hombro de quien la escucha. Es soñada por un príncipe encantado, una rana que canta abajo, en la ribera; de noche hay un concierto de ranas en el bulevar.

Belén se ha quedado grabada en mi pensamiento: su apacible miseria, los estancos de peces de piel oscura, el bar flotante donde se citan las carachamitas de noche para hacer el amor en las canoas, en el río negro. Una escuela allá arriba, los servicios higiénicos cubiertos con un plástico celeste.

EL JIRÓN DE LA UNIÓN

(«LA CORTE DE LOS MILAGROS»)

En mi tiempo no había karaoke ni mendigos que usaran tecnología de punta para chillar con sus cánticos, pero sí pantomima, gitanas, vendedores de lotería –las antiguas bulas papales–, enfermos de párkinson a la entrada de la iglesia de La Merced, borrachines, alcohólicas despotricando o predicando.

Ahora mientras avanzo hacia la antigua estación del tren en Desamparados, hoy convertida en la Casa de la Literatura, la exhibición de la deformidad es algo que empieza a pasar piola en nuestras conciencias. Nadie se espanta, nadie hace ascos, ni un solo gesto de rechazo, con sus bolas de helado los niños, saboreando sus churros las mujeres embarazadas; apartas nomás la mirada del mendigo con un hombro tatuado al que le falta el brazo, ¿es un tatuaje o la cicatriz de una operación?, no me atrevo a voltear de nuevo, mucho menos a acercarme. ¿Por qué le temo al cantante de ojos sin córnea? Le temo al ciego porque no me expongo a que asome la sorna de una sonrisa en su rostro, ya que ha de saber que mi curiosidad no es santa sino la del hueleguisos. Pero hay otro personaje en el que no advierto cuál es la deformidad y, sin embargo, algo raro ha de tener por fuera o por dentro, y si no es así, qué hace con su calderilla (bella palabra que también me descorazona y me hace viajar al siglo XIX), ¿por qué usa un micrófono y da discursos que nunca terminan, con los que pretende inspirar lástima? En otras épocas la deformidad atraía, era el tema de la literatura gótica. Hay un escritor cubano Alfonso Hernández Catá (1885-1940) que en el siglo XIX le dedica cuentos a los chinos migrantes y los percibe como seres espeluznantes. El cuento «Los chinos» narra la llegada de un grupo de asiáticos para trabajar en una plantación ante la huelga de brazos caídos de los trabajadores. En los cuentos «Los chinos» y «El gato», se hace alusión a «la monstruosidad del cuerpo asiático», según afirma Sandra Casanova-Vizcaíno. «Los chinos son [...] una masa homogénea compuesta de partes igualmente espeluznantes», dice1.

Llegamos así al sublime contrahecho: Quasimodo, el rey de los locos, una especie de rey momo. No es necesario recordar una lectura tan antigua como Nuestra Señora de París y al anciano Víctor Hugo, quien se confiesa a sí mismo romántico al empezar la obra con una palabra que actúa como disparador de la historia: Anatkh (trágico final), solo para afirmar que hemos perdido en la actualidad el alcance de lo trágico. Tal vez el humor negro, el temperamento mórbido, el genio grotesco nos lleve a otro hemisferio, al de la risa soterrada, al de la autoironía... soy capaz de reírme de mí misma, santo remedio de todos los males, dicen. Soy capaz de ponerme la capa raída del cínico, de cargar los pinceles de Hokusai para ir por el mundo captando la gracia de una ola encrespada. Sobre esa ola donde jamás estaré. ¿Cómo ser el atleta que una debiera ser para izar la bandera al viento? Esa ola con la que soñó Julio Ramón Ribeyro al final de sus días en «Surf», un cuento póstumo maravilloso. «Surf» expresa todo lo que ya no podía ser ni alcanzar; filosóficamente –odio tener que recalar en el esnobismo del conocimiento bruto u ordinario– esa cresta de la ola señala el momento final, quiero decir, los breves segundos que nos quedan para ver la vida en panorámica. Luego el adiós, solitario y final.

¿Pero a dónde va Gringoire, el estudiante de Nuestra Señora de París, en la noche, sin casa, sin abrigo y con el jubón hecho jirones, solo y hambriento, después de fracasar en la representación de una alegoría en el Gran Salón del Palacio de Justicia?; episodio con el que se inicia la novela de Víctor Hugo. Aquel día festivo el autor de «El buen juicio de nuestra Señora, la Virgen» fue abucheado por el populacho que prefirió la coronación de quien ostentara la mueca más fea del París miserable del siglo XV. Ese sería el rey de los locos y los feos. Víctor Hugo narra la persecución de Gringoire a Esmeralda, una gitanilla de dieciséis años, a través de las callejuelas de la ciudad medieval. Nos dice que atraviesa infinitas callejas, infinitas plazas. En aquel tiempo las ciudades eran villas rodeadas de murallas, pero París era un conjunto de tres ciudades. Largo, sí, es el tiempo que debemos emplear en la lectura para seguir a Gringoire, a la gitana y a Djali –su graciosa cabrita– por las notas añadidas de Víctor Hugo, maestro de la digresión, al igual que Balzac. Una herramienta ausente al parecer en la novela realista burguesa: la elipsis, figura capital de la narrativa contemporánea.

Víctor Hugo escribe:

Gringoire, filósofo práctico de las calles de París, tenía observado que nada es más propicio para dejar volar la imaginación que seguir a una mujer bonita sin saber a dónde va.

Perfecto, asocio este párrafo incluso con los vagabundos que suelen sentarse en el parque frente a mi casa. No se me había ocurrido llamarlos así, filósofos prácticos, magnífico término, para señalar a los homeless, ya que cuando los escucho hablar atrapo siempre una frase genial que no abusa de la retórica, todo lo contrario, va directo al grano, a uno lleno de pus. En cambio, arteros, desde el ministro de cualquier cartera hasta el obispo de cualquier diócesis –pedófilos universales, estos clérigos– se las dan de sabios, pero, ni teóricos ni prácticos, la religión ha convertido a nuestros ancianos en beatos impurificados. Los homeless de Nueva York, echados cual zombis en Penn Station, estación terminal del metro de Manhattan, la habían convertido en un gran dormitorio hacia finales del siglo XX. Ningún alcalde se atrevía a expulsarlos, un pool de abogados defensores de los derechos humanos impedía tamaño atropello a los desheredados de la fortuna –así los llaman los traductores al español de la novela decimonónica–. Pero con derechos o sin ellos, si una descendía en esa estación para hacer una conexión o salir a la calle en busca de un taxi, harta de tanta oscuridad, podía verlos alzarse bajo sus sábanas blancas. Entonces apresurabas el paso y salías corriendo a la luz de la avenida.

«...en esta voluntaria abdicación del libre albedrío», continúa Víctor Hugo, «en este someterse de la fantasía a otra fantasía, la cual está ignorante de ello, existe una mezcla de independencia caprichosa... no hay mejor disposición de ánimo que no saber dónde dormir».

El estudiante se ve emboscado en el callejón de los menesterosos y truhanes, conocido como la Corte de los Milagros, y el rey de los ladrones Clopin Trouillefou decide ahorcarlo. Gringoire parece que no tiene sangre en las venas, contesta a las preguntas del pueblo que funge de jurado como si este estuviera compuesto de burócratas aburridos y obesos que solo quisieran dictar sentencia con tal de irse a beber, a dormir o a fornicar.

Que yo recuerde, lo que más me atrajo de la lectura de esa novela a mis catorce años, fue la emoción que descubrí en el arcediano o archidiácono por la gitana. Aislado en su torre, protector del jorobado, alquimista y célibe, aquel hombre serio y calvo que la observaba bailar desde lo alto, amparado y encubierto por las gárgolas de la catedral, era solo una sombra de una época teocéntrica, solo una sombra.

1. En «La China gótica de Alfonso Hernández Catá» por Sandra Casanova-Vizcaíno de la Universidad Nacional de Rosario, en Perífrasis, Universidad de los Andes, N.° 8, Volumen 4, julio-diciembre 2013, p. 60.