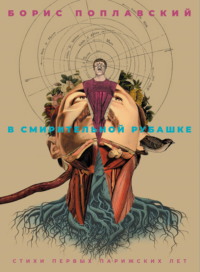

Czytaj książkę: «В смирительной рубашке. Стихи первых парижских лет»

Авторские версии 1922–1924 годов с 20 иллюстрациями и фотопортретом автора

Составление, подготовка текстов, комментарии и примечания Сергея Кудрявцева

Фронтиспис: фотопортрет Бориса Поплавского. Берлин. 1922.

Собрание С.А. Карлинского, США

© Книгоиздательство «Гилея», составление, подготовка текстов, комментарии и примечания, 2024

От составителя

Алмазами тяжёлых глаз

Сияет жизнь и шепчет нега

И я живу таясь средь вас

Расту как хлеб растёт под снегом.

Борис Поплавский, 1924

Согласно дневнику Поплавского, его пароход из Константинополя прибыл в порт Марселя 7 июня 1921 года, а на следующий день он и его отец поездом добрались до Парижа1. Правда, в одном из рапортов, вошедших в полицейское досье отца, названа другая дата их появления в столице – 14 июня2, но это несоответствие, скорее всего, связано с более поздним оформлением въездных документов. С этого момента началась их многолетняя жизнь в стране, в которую один за другим переберутся и остальные члены семьи. А в ближайшие недели и месяцы вчерашний бойскаут и участник беженских благотворительных вечеров начнёт знакомиться с передовыми художественными и литературными кругами Парижа. Нина Берберова потом напишет: «В самом начале 20-х годов Поплавский в Париже уже “гремел”»3.

Спустя почти десятилетие Поплавский кратко скажет об этом времени в известном письме Юрию Иваску: «Приехав в Париж, занялся сперва живописью, затем, разочаровавшись, стал писать стихи…»4 О его работе над рисунками, этюдами, картинами, о регулярных занятиях в художественной академии, наконец, о его постоянных хождениях по выставкам и музеям можно узнать из того же дневника 1921–1922 годов. Вскоре после приезда Поплавский уже показывал свои композиции мастерам дореволюционного авангарда Виктору Барту и Михаилу Ларионову. Довольно рано он познакомился с художественным критиком и будущим издателем журнала современного искусства «Удар» Сергеем Ромовым, с которым впоследствии возникнет неудачная история сотрудничества. В первый же месяц завязалась его дружба с Константином Терешковичем, художником, как позднее отметит Поплавский, «крайне далёким от духа русской живописи, духа конструкции разложения действительности»5. Они будут вместе заниматься этюдами, спорить об искусстве, бегать наперегонки по улицам, а весной 1922 года отправятся писать пейзажи на север от Парижа – в места, где свои последние дни провёл Ван Гог. В своих воспоминаниях 1960-х годов Терешкович заметит: «Я находил даже самые ранние стихи Поплавского гораздо интереснее его живописи и был, вероятно, виновником того, что [он] живопись бросил и занялся литературой»6.

Среди новых знакомых и собеседников Поплавского – живописцы, скульпторы, графики разных, в основном авангардных или модернистских школ и направлений. Это и давно переселившиеся во Францию Наум Аронсон, Исаак Добринский, Пинхус Кремень, Жан Лебедев, Оскар Мещанинов, Сергей Шаршун, и те, кто выехал из России в годы Гражданской войны, – Лазарь Воловик (если они не встречались до этого в Константинополе), Наум Грановский, Сергей Карский, Андрей Ланской, Мане-Кац, Исаак Пайлес, Сергей Судейкин, Ицхак Френкель, Якуб Цитринович.

Я так подробно фиксирую взгляд на всех этих именах, чтобы яснее обрисовать ту очень особенную атмосферу, которой восемнадцатилетний иммигрант окружил себя почти мгновенно, только начав обживаться в столице новейших искусств. Его ближайшим товарищем тогда же стал поэт Александр Гингер, и уже в конце июня 1921 года они выступили соучредителями «Гатарапака», литературно-художественного объединения, в которое из числа поэтов вошли Борис Божнев, Георгий Евангулов, Довид Кнут, Валентин Парнах, Владимир Познер, Владимир Свешников, Марк Талов, Анатолий Юлиус. В ноябре того же года в Париж переехал один из основателей заумного «41°» Илья Зданевич (будущий Ильязд), и Поплавский стал слушателем его теоретических докладов, полноправным членом сформированного им в 1923 году вместе с Бартом и Ромовым объединения «Через», близким его коллегой и, как он себя позднее назовёт, учеником. Сохранилась короткая запись Поплавского о тех временах: «Знаменитое ощущение 1923–1924 и 1925 Зданевич – Гингер»7. Нельзя исключать, что он вёл дискуссии и обсуждал планы на сотрудничество с кем-либо из поэтов-дадаистов, участвовавших вместе с ним в вечере Шаршуна, устроенном объединением «Палата поэтов» в конце 1921-го, или в вечере Божнева, организованном «Через» весной 1923-го, – Ауи Арагоном, Селин Арно, Антоненом Арто, Андре Бретоном, Полем Дерме, Пьером Реверди, Жоржем Рибмон-Дессенем, Жаком Риго, Филиппом Супо, Теодором Френкелем, Тристаном Тцара, Висенте Уидобро или Полем Элюаром8.

Тетрадь 1921 г. с поэмой «Бог погребённых».

Внизу – запись К. Терешковича

По крайней мере, с Тцара поэт познакомил Бронислава Сосинского, когда тот приехал в Париж в 1924 году9. В одном из архивов с бумагами Поплавского хранится рисованный портрет Уидобро, сделанный или на заседании «Гатарапака», или на вечере «Через».

В том же дневнике нередко отмечены публичные чтения Поплавским старых произведений и создание новых. Из написанного им в первые парижские месяцы действительно известно немногое, только четыре стихотворения – если не считать поэму «Бог погребённых», полный текст которой у меня, по моему же упущению, отсутствует и сейчас вряд ли может быть легко обнаружен. Эти довольно длинные постфутуристические сочинения, добавленные в машинописную тетрадь «Пропажа», состоящую из стихов прошлых лет, – именно исходя из особенностей их поэтики – вернее было бы охарактеризовать как некое завершение предыдущего периода. По этой причине они были включены мною в недавний сборник Поплавского, охватывающий годы его странствий10. Но как раз в следующие несколько лет из-под его пера выйдет большой цикл совсем других вещей, с которого он, собственно, и начнёт отсчёт своей поэтической биографии.

В проекте собрания своих сочинений, задуманном под конец жизни, «первыми стихами» (словно не было ни московских, ни других тетрадей) Поплавский назовёт парижские и берлинские стихотворения 1922–1924 годов, а в отдельно составленном содержании «первой книги» он обозначит её будущее заглавие – «В венке из воска». Сохранился и рукописный титульный лист запланированного тома. Смысл заглавия отчасти раскрывается в предсмертном романе Поплавского «Домой с небес»:

…так и сейчас чувствовал он снова в себе некую давнюю снежную душу, еле живую, сумеречно цепенеющую в венке из воска при приближении первого горестного столкновения с жизнью, душу, которой вовсе уже не уместиться, не отразиться в новой его тяжёлой, пьяной от скопления крови физиологии […] В венке из воска и мокрыми ногами только что обошедшая всех своих приятелей-презрителей, поднявшаяся на четыре лестницы и никого не заставшая дома. Душа, которой некуда, совершенно некуда деться…11

Возможно, впервые это заглавие здесь и возникло – и заметим, что через десяток страниц романа поэт будто спохватится и запишет, как в дневнике: «…разобрать стихи 1924 года»12. Правда, в этих цитатах легко ощутить потусторонний холод последних вещей (в частности, «пятой книги стихов» «Снежный день», или «Снежный час», как её переименовал издатель), тогда как общая тональность ранних парижских текстов, хоть они и наполнены всегдашними темами одиночества, отчаяния, смерти, всё же остаётся тёплой, земной, с просветами счастья.

Это время адаптаций к новой, послевоенной жизни, наделившей Поплавского сравнительно безмятежным, хотя всё тем же полунищим существованием, стало, как мы можем судить по дошедшим до нас автографам, и временем относительного «смирения» его поэзии. Я имею в виду, главным образом, укрощение футуристской и «имажионистической» экспансивности, характерной для его крымско-турецкого периода, и сжатие стихосложения до более традиционных форм. Но не думаю, что такие перемены были вызваны желанием совпасть со вкусами культурных элит, как это случится у него ближе к тридцатым, – средой обитания поэта стал особый эмигрантский анклав, чьё отношение к «классическому» футуризму и к родственным ему течениям вовсе не было враждебным. К тому же вскоре его поэзия вернёт себе эмоциональную взвинченность и былое пренебрежение к условностям, распахнувшись целой серией текстов «русского дада». Собственно говоря, этот поворот к «мирному» стихостроительству обозначился у Поплавского ещё в последние константинопольские месяцы, когда он увлёкся написанием сонетов, – живописная повседневность умирающего «города городов» почти не оставляет в них места истерикам беженских лет.

В парижских кругах «царевич Монпарнаса», как его прозвали Вадим Андреев и Бронислав Сосинский13, появлялся отнюдь не кротким московским юношей или ревнителем каких-либо норм и канонов. Если верить мемуарным свидетельствам и признаниям самого Поплавского, он принципиально не хотел работать, был драчлив и любвеобилен, непредсказуем в поступках, отличался чрезвычайной щедростью как на дары, так и на оскорбления, и нередко высказывал противоречащие друг другу или малопонятные окружающим суждения. В этих чертах поведения обнаруживаются очевидные аналогии с авангардной, прежде всего дадаистской манерой самовыражения, хотя у него они, несомненно, имели мало общего с наигранной авангардистской позой. При этом крайняя религиозность Поплавского проявлялась в своего рода раннехристианском мировосприятии и в не замутнённом позднейшими интерпретациями понимании святости. Здесь стоит привести замечательные слова из романа «Аполлон Безобразов», отсылающие и к его личному образу существования, и к особенному характеру его верования: «Разве Христос, если бы он родился в наши дни, разве не ходил бы он без перчаток, в стоптанных ботинках и с полумёртвою шляпой на голове? Не ясно ли вам, что Христа, несомненно, во многие места не пускали бы, что он был бы лысоват, и что под ногтями у него были бы чёрные каёмки?»14 На сродство учения киников, античного христианства и дадаизма обратил внимание философ Михаил Лифшиц, усмотревший в этих разновременных доктринах общие принципы «блаженной бессмысленности» и «эпатирования буржуа»15. В этой связи как раз уместно вспомнить о «божественной невнятице» Поплавского и о его неизменных попытках «задирать буржуев»16.

Живой и, кажется, правдивый портрет «неомарксиста» Поплавского удалось отыскать в абсолютно забытом романе Михаила Туган-Барановского «За чертой», вышедшем в СССР в 1928 году и описывающем парижские события середины двадцатых, его фрагменты добавлены к нашей книге в качестве одного из приложений. А вот слова самого поэта – в них он являет себя подлинным «дадаистом жизни»:

Ниспровержение всего, утверждение чего попало, великолепное презрение к последовательности и стихи из всех карманов… В сортире в «Ротонде» сочинительство карандашом на двери, пальцем на зеркале, на почте – на телеграфном бланке и с невозмутимым видом на улице – на корешке газеты, и вечное злое остервенение, полёт, парение зловещего юмора, усталость с утра, нечистоплотная еда, стоя или на ходу, прямо руками…17

Процитировав эти строки из «Домой с небес», маститый газетно-журнальный критик и литературовед-достоевист вынес такое суждение о романе:

В нём как бы в сгущённом виде дан «монпарнасский» Бор. Поплавский, непрояснённый, несдержанный в слове, целиком ещё погружённый в мутное подсознание. Точно ему хотелось в этой торопливой, целомудренной исповеди стряхнуть с себя всю грязь и мерзость, которая облепила его18.

Современники поэта обращали внимание на «одурманивающую музыкальность» и на «музыкальное очарование» его стихов19. В то же время некоторые критики сделали акцент на другой их особенности, едва ли не более важной в контексте различения фаз его стихотворчества. Глеб Струве, в целом нелестно отозвавшийся о его поэзии, высказал мысль о том, что «…сюрреалистический мир Поплавского создан “незаконными” средствами, заимствованными у “чужого” искусства, у живописи…»20 Будучи более ровными и формально более строгими, чем прежние, «первые стихи» сохраняют ту живописную выразительность, которая присуща всей его поэзии – прошлой и будущей, бытовой или фантастической, иррациональной или натуралистической. Нос ними художник работал, безусловно, более мягкой и более сдержанной палитрой, нежели это можно увидеть в кричащих, порой плакатных константинопольских полотнах или, например, в пёстрых, почти что лубочных картинках «адских» поэм.

Очень любопытное соображение Струве делает закономерной постановку вопроса о взаимном влиянии различных видов искусства в творческом процессе Поплавского, и в частности, о литературности (или музыкальности) его изобразительных работ. Но сведений о художнической деятельности поэта, кроме тех, что попадаются в его дневниках, у нас крайне мало. В основном мы знаем лишь множество всяческих зарисовок, раскиданных по рукописным и машинописным страницам, а также карандашные автопортреты и портреты его возлюбленных и знакомых. При этом произведения, выполненные маслом, темперой, гуашью, акварелью, среди которых были «супрематические» и кубистические, то ли не сохранились, то ли до сих пор скрыты в личных собраниях. О многом, однако, – в том числе о том, что Поплавский вовсе не бросил заниматься живописью, – говорит его участие в выставках (последняя из них, персональная, прошла в 1935 году)21, а также тот факт, что он был одним из оформителей балов, организованных Союзом русских художников в середине 1920-х.

Рисунок Поплавского в тетради 1921 г.

Кроме того, он постоянно пребывал в мире чужих художественных открытий, будучи не только посетителем вернисажей и студий своих друзей, но и рецензентом творчества Гончаровой, Ларионова, Минчина, Терешковича, Шагала, Шаршуна и многих других. О существовании его живописного наследия в середине тридцатых свидетельствует и информация о посмертном аукционе, на который в составе собранной им коллекции были выставлены и его изобразительные работы22. Кстати говоря, именно художником Поплавский назван в одном из полицейских донесений 1929 года, хранящихся в досье его сестры Наталии Поплавской23. А годом раньше он написал прозаический автопортрет, в котором есть такие слова: «…к поэзии я способен на уровне великих поэтов, к живописи – несомненно. Кроме того, необычайно музыкален»24.

Надо упомянуть и о таком ускользающем от нас эпизоде его тогдашней жизни, как поездка в Берлин, разобрав по необходимости некоторые известные подробности. В очерке Юлиана Поплавского, кратко пересказавшего биографию сына, читаем:

…в 1922 году он прожил несколько месяцев в Берлине. Вращаясь в кругу авангардной литературной молодёжи, Б. П. нередко выступал в Берлине на литературных собраниях и художественных вечерах и завёл там интересные писательские знакомства25.

В какие месяцы Поплавский жил в столице Германии, точно не установлено. По мнению Элен Менегальдо, он отправился туда в конце 1922 года, а вернулся в Париж в начале 1923-го26. Составители хронологии парижско-берлинских событий 1920-х сдвигают дату его приезда на полгода раньше – на конец марта или на начало апреля 1922-го, а возвращение датируют декабрём этого года или же январём следующего27. Первая точка зрения, конечно, ближе к истине – хотя бы потому, что известный нам парижский дневник Поплавского («Дневник В») заканчивается не раньше июня 1922 года. При этом единственный его текст, обозначенный как берлинский («Какой-то рок играет с нами…»), помечен декабрём 1922 года, тогда как в апреле 1923-го поэт уже выступал с чтением стихов на вечере Бориса Божнева в Париже, – всё это задаёт максимальные границы искомого временного диапазона. Явную путаницу в этот вопрос вносит публикация подписного листа банкета, устроенного Зданевичем и Ромовым 24 ноября в Париже в честь приехавшего туда Маяковского28. В перепечатанном публикатором перечне среди прочих указана подпись Поплавского, из чего, конечно, должно следовать, что он в эти дни всё ещё был в Париже. Между тем в оригинале документа, как удалось убедиться, его подпись отсутствует, за неё был ошибочно принят автограф художника Сергея Карского29. Из этого можно сделать обратный вывод: факт, что поэт не появился на торжественной встрече московского гостя, на которой присутствовали самые разные его друзья и знакомые, скорее, говорит о том, что в конце ноября он уже находился в Берлине.

Исследователи, впрочем, единодушны во мнении, что Поплавский отправился в путешествие не один, а с Терешковичем, но подтверждений этому никто из них не приводит. Терешкович, разумеется, был в Берлине и в 1922-м, и в следующем году – если следовать опубликованной хронологии, первая его персональная выставка открылась там 2 октября 1922 года, а вторая такая экспозиция состоялась в апреле 1923-го30. Но вернулся художник, видимо, не вместе с Поплавским, как об этом сказано в том же издании, а значительно позднее, – по крайней мере, встречу с ним в Берлине 2 июля 1923 года зафиксировал Владислав Ходасевич31.

Из берлинских знакомств поэта уверенно можно назвать Пастернака и Шкловского, упоминаемых самим Поплавским32, Вадима Андреева, дружба с которым продолжится в Париже, и поэтессу Татиду, с которой у него в одном из кафе случился неприятный инцидент33. Он наверняка повстречался и с поэтом Семёном Либерманом – строки этого будущего соучредителя литературной группы «4 + 1», куда входил и Андреев, взяты для эпиграфа к тому самому берлинскому стихотворению. Вадим Андреев оставил короткое воспоминание о своём друге в мемуарной повести «Возвращение в жизнь»:

Здесь же, в кафе на Ноллендорфплац, познакомился я с Борисом Поплавским, ненадолго приезжавшим из Парижа в Берлин. В то время он увлекался точностью, ясностью и простотой. Помню, как поразил он В. Шкловского, сказав, что больше всех современных поэтов любит В. Ходасевича. Тогда я ещё не знал, что Борис, не изменяя себе, оставаясь искренним, может защищать совершенно противоположные точки зрения. Он как бы не осознавал противоречивости своих слов: с одного литературного берега к другому он легко перекидывал невидимый для других мостик. От Поплавского я впервые услышал имена А. Гингера, Б. Божнева, Ильязда (Илья Зданевич), о том, что в Париже, кроме Бунина, Мережковского и Гиппиус, есть «молодые», не только в своих литературных стремлениях, но и политически расходящиеся со «стариками»34.

Под «кафе на Ноллендорфплац» имеется в виду кафе “Leon” на углу Бюловштрассе, в котором с осени 1922 года регулярно проходили собрания русского объединения «Дом искусств», устраивались чтения докладов и диспуты. Именно там выступали Андрей Белый, Алексей Толстой, Владислав Ходасевич, Илья Эренбург, художник Иван Пуни, молодые поэты Георгий Венус и Анна Присманова, фольклорист Пётр Богатырёв, те же Пастернак и Шкловский, наконец, посетившие город с ознакомительными и пропагандистскими целями Зданевич и Маяковский35. В двух изданиях утверждается, что в Берлине Поплавский появлялся на выступлениях будущего лидера Лефа или даже с ним встречался36. Но никаких прямо указывающих на это данных не сообщается – скорее всего, единственным источником для таких заключений послужил рисунок Поплавского в его тетради 1922 года. Это изображение головы мужчины средних лет в кепке было впервые опубликовано как предполагаемый портрет Маяковского (при этом вся тетрадь была отнесена к Берлину), а позднее оно уже со всей определённостью было представлено как его берлинский портрет37. Я не берусь здесь оспаривать или подтверждать сходство изображения с реальным Маяковским, но обратившись к самой тетради, мы не увидим в ней никаких отсылок к Берлину и вообще к Германии. Наоборот, всё говорит о том, что она имеет парижское происхождение (в частности, свои стихи в неё вписали Божнев и Гингер, продолжавшие жить во Франции). Что же касается этого человека, то там же есть ещё одна его зарисовка, и она впервые воспроизводится в настоящем издании (см. с. 130).

В завершение разговора о берлинском эпизоде Поплавского необходимо исправить одно явное недоразумение, прочно укоренившееся в исследовательской традиции. Имя поэта принято ассоциировать с детальным критическим разбором «Первой выставки русского искусства» – масштабной экспозиции русских новейших течений, которая открылась в галерее Ван Димена 15 октября 1922 года и проработала до конца декабря. В 1969 году американский славист Саймон Карлинский нашёл среди бумаг поэта в Париже тетрадь с рисунками Терешковича и неоконченным текстом рецензии, а пять лет спустя совместно с Жаном-Клодом Маркаде опубликовал рукопись, указав её автором Поплавского38. Впоследствии эта статья, сам раздражённый тон которой мог бы вызвать сомнения в достоверности атрибуции, была перепечатана под тем же именем в двух российских изданиях39. Благодаря литературоведу Андрею Устинову мне удалось изучить тетрадь и обнаружить, что на её форзаце стоит подпись Терешковича, а почерк автора рецензии не только не совпадает с почерком Поплавского (к тому же текст написан в дореформенной орфографии, которой тот давно не пользовался), но идентичен почерку художника40. Материал мог готовиться Терешковичем для журнала «Уцар», сотрудником которого он состоял, однако единственной публикацией журнала о выставке стала помещённая в ноябрьском номере короткая и малосодержательная заметка Сергея Ромова.

Тетрадь К. Терешковича с рецензией на «Первую выставку русского искусства» в Берлине. 1922

Попытка напечатать хотя бы часть «первых стихов» предпринималась ещё в 1927 году, когда Ромов взялся за подготовку «Дирижабля неизвестного направления». По вёрстке этого неосуществлённого проекта можно определить, что треть сборника – а это двадцать стихотворений – была отдана произведениям 1923–1924 годов. Но ещё раньше какие-то вещи, очевидно, должны были войти в книгу, оформление, а может быть, и издание которой задумывал Илья Зданевич. В его архиве сохранились эскизы обложки и титульного листа сборника Поплавского «Граммофон на Северном полюсе», запланированного на 1925 год41. В 1928–1931 годах некоторое количество «первых стихов» было разбросано по выпускам пражского журнала «Воля России» и вошло в прижизненную книгу Поплавского «Флаги». Наконец, в 1938 году вышел его посмертный сборник с названием «В венке из воска», но издатель, не сообразуясь с планами автора, включил туда совсем небольшую часть раннего цикла. В целом же до настоящего времени была напечатана примерно половина из дошедших до нас текстов той поры, причём не всегда это авторские варианты стихотворений.

Существует несколько довольно разных по объёму и во многом не совпадающих списков стихов первых парижских лет. Изучив их подробно, можно сделать неутешительное заключение, что на сегодняшний момент мы недосчитываемся ста с лишним текстов. Поэтому говорить об итоговом характере представленной здесь коллекции стихотворений с моей стороны было бы крайне опрометчиво. К счастью, известны почти все оригиналы из «оглавления» «первой книги» – этот основной для автора перечень и очертил приблизительные границы первого раздела нашего издания. В тот же раздел добавлено небольшое количество сочинений, которые находятся вне этого списка, но также могут быть отнесены к «первой книге», – на отдельных автографах стоит авторская помета «В венке из воска», а часть рукописей хранится в архивной папке с тем же названием. Остальные законченные стихотворения вынесены во второй раздел. В последний раздел отобрана лишь часть незавершённых вещей – в неё, например, не вошла автобиографическая поэма 1922 года «Именины», содержащая множество крупных лакун.

От души благодарю своих коллег, которые помогли мне сформировать состав книги и дополнить её ценными материалами. В сборнике «Дирижабль осатанел» я уже выражал свою признательность Андрею Устинову за рукописи Поплавского из архива С. Карлинского, но сейчас делаю это с новым воодушевлением, поскольку неизвестные стихи из этого практически недоступного собрания составили более трети публикуемых текстов. Издание получилось бы куда менее полным, если бы не инициатива Константина Львова, который познакомил меня с авторскими тетрадями из архива И МАИ, в частности, с ранее не исследованным оригиналом «Дневника В». Очень своевременным дополнением стали найденные Александром Умняшовым в архиве ГАМ воспоминания П. Богатырёва о Берлине 1922 года. Мои добрые друзья Мария Аепилова, Константин Бурмистров и Режис Гейро не пожалели ни времени, ни сил на работу с самыми объёмными приложениями, и не высказать им здесь слова своего искреннего уважения было бы непростительной ошибкой.

Сергей Кудрявцев

Darmowy fragment się skończył.