Czytaj książkę: «Alles beginnt und endet im Kentucky Club»

Manchmal glaube ich, dass das Meer aus Tränen gemacht ist.

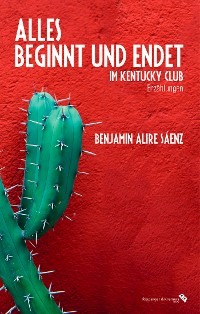

Originalausgabe:

»Everything Begins and Ends at the Kentucky Club«

© 2012 by Benjamin Alire Sáenz. All rights reserved

Published by Cinco Puntos Press, El Paso

Erste Auflage 2014

© für die deutsche Ausgabe: Ripperger & Kremers Verlag, Berlin 2014

Übersetzung: Sabine Hedinger

Alle Rechte vorbehalten

Umschlagmotiv: © plainpicture / Design Pics

Umschlaggestaltung: Vera Eizenhöfer

ISBN: 978-3-943999-15-0 (Buch)

ISBN: 978-3-943999-14-3 (EPub)

ISBN: 978-3-943999-66-2 (mobi)

Inhalt

BEI DEN FRAUEN

DIE KUNST DES UBERSETZENS

DIE REGELN MEINES VATERS

BRUDER IN EINER ANDEREN SPRACHE

MANCHMAL IM REGEN

DEN DRACHEN JAGEN

EIN LEIDVOLLES SPIEL

Ich will dem Schlag meines Herzens lauschen, wenn er klingt wie ein Musikstück in einer Stille, die darauf wartet, durchbrochen zu werden.

In Erinnerung an meine Mutter Eloisa Alire Sáenz

Selig sind, die reines Herzens sind; denn sie werden Gott schauen. Matthäus 5,8

BEI DEN FRAUEN

1

Im schräg einfallenden Morgenlicht sah er aus, als würde er gleich in Flammen stehen.

Jeden Sonntag war er da, allein, für sich, einer, der auffiel

– aber keine traurige, einsame Gestalt. Auch keine tragische. Er wurde zur Hauptfigur einer Geschichte, die ich in meinem Kopf schrieb. Manche Menschen sind so schön, dass sie überall am richtigen Ort sind, wohin sie auch gehen. Das war der erste Satz meiner Geschichte.

Ich achtete immer darauf, was er gerade las: Dostojewski, Kazantzakis, Faulkner. Er war verliebt in schöne Literatur. Und in Tragödien. Weil er an der Grenze lebte. An der Grenze konnte man die Tragödie lieben, ohne eine tragische Gestalt zu sein.

Seinen Kaffee trank er schwarz. Obwohl ich mir da nicht sicher sein konnte.

Manchmal war zu erkennen, dass er gerade vom Laufen kam, das dunkle, wellige Haar wirr, halbnass vom Schweiß. Er war dünn und musste sich bestimmt zweimal am Tag rasieren. Trotzdem war immer ein Schatten auf seinem Gesicht. Selbst im Morgenlicht schien es halb verborgen.

Ich weiß nicht, wie lange ich ihn schon beobachtete. Seit einem Jahr. Vielleicht länger. Er war ein Gewohnheitsmensch. Nicht viel anders als ein Mönch. Nicht viel anders als ich.

Unsere Blicke begegneten sich nie, obwohl ich mir die

Farbe seiner Augen eingeprägt hatte.

Ich trödelte nie in dem Café herum – aber Sonntag morgens gab es immer eine Schlange. Das Warten war mir nur recht. Es gab mir Gelegenheit, einen Blick auf ihn zu werfen, während er in seinem Buch las. Wie gern wäre ich zu ihm gegangen, um ihn zu fragen, was er von Kazantzakis hielt. Ich stellte mir vor, ich würde mit dem Satz loslegen, dass kein Mensch mehr etwas von ihm las. Dann würde er mich anlächeln.

Einen Kaffee bestellte ich nie.

Ich kam nur vorbei, um die Sonntagsausgabe der New York Times zu kaufen, und fuhr dann nach Hause, um meinen eigenen, fair gehandelten, frisch gemahlenen Kaffee zu trinken. Immer traf ich jemanden, den ich kannte. Die Leute waren sehr nett zu mir. Immer. Hallo Mr. De la Tierra gut sehen Sie aus Mr. De la Tierra woran arbeiten Sie gerade Mr. De la Tierra schön Sie zu sehen Mr. De la Tierra.

Dass so viele Leute meinen Namen kannten, hat mich nie besonders gefreut. Im Gegenteil, ich kam mir eher noch einsamer vor. Und außerdem wusste niemand wirklich, wer ich war. Nicht einmal ich selbst.

2

Die Sonntage beanspruchte ich für mich. Der Rest der Woche gehörte meinen Verpflichtungen, meiner Familie, meinen Freunden, meinen Aufgaben. Ich konnte alle meine Tage für irgendetwas anderes dreingeben. Aber nicht die Sonntage. Ich liebte das Ruhige, Verhaltene dieses Tages. Las die Zeitung und atmete die Stille der Nachbarschaft ein, die sich von der Plackerei der Woche erholte. So eine Art Nachbarschaft war das.

Und dann, eines Sonntags, kamen wir ins Gespräch.

Ich stand am Tresen des Cafés, die New York Times in der Hand, und war gerade dabei mich zu entscheiden. Ein Croissant? Vielleicht einen Scone? Ich hatte Hunger.

»Sie nehmen nie einen Kaffee.«

Schon bevor ich mich umdrehte, wusste ich, dass er es war.

»Nein«, sagte ich.

»Mögen Sie keinen Kaffee?«

»Mein Kaffee wartet zu Hause auf mich.«

»Ihr Kaffee ist also wie eine Ehefrau?«

»Ja«, sagte ich, »genau wie eine Ehefrau.«

»Und wartet eine?«

»Wie bitte?«

»Eine Ehefrau?«

Ich streckte meine linke Hand aus. Kein Ring.

Er lächelte nicht, aber ich glaube, er verkniff es sich nur. Ich zahlte für meine Zeitung.

Er bestellte einen großen Becher »Kaffee des Tages«. Ich hatte recht gehabt: Er trank ihn schwarz. Seine Stimme war tief und sympathisch. Mit einem reizenden Akzent. Ich wollte das Gespräch nicht abreißen lassen. Aber gerade wenn es darauf ankommt, gibt es nie etwas zu sagen.

»Sie mögen Zeitungen«, sagte er.

»Ja.«

»Zeitungen sind von gestern. Und voller Lügen.«

Ich hob meine Zeitung hoch. »Das hier ist nicht El Diario.«

»Sind Sie etwa einer von denen?«

Ich sah ihm ins Gesicht. Er lächelte. »Einer von denen?« Jetzt lachte er. »Einer von den Mexikanern, die andere Mexikaner hassen.«

»Nein, an der Krankheit leide ich nicht.«

»Woran leiden Sie dann?«

Ich antwortete nicht. Ich sah ihm nur in die Augen. Die schokoladenbraunen Augen. Ich glaube, ich suchte nach Leiden.

»Sie sind kein richtiger Mexikaner«, sagte er.

»Kein Mexikaner. Kein Amerikaner. Scheiß drauf ! Das ist die Krankheit, an der ich leide.«

Wir setzten uns nach draußen. Es war ein kühler Morgen. Der Wind war zurückgekehrt, der Wind, der so sehr zu El Paso gehörte, der Wind, der sich weigerte, uns zu verlassen und verhinderte, dass wir die Sonne genießen.

»Sie frieren«, sagte er.

»Ich hab meine Jacke vergessen.«

»Wir können wieder reingehen.«

»Nein«, sagte ich. Wir taxierten einander. Meine Augen waren heller als seine. Rostbraun. »Ich wohne in der Nähe.«

Er überlegte.

»Ich will hier niemanden abschleppen.« Schon als mir diese Worte über die Lippen kamen, merkte ich, wie beleidigend sie klangen. Es tat mir leid, dass ich überhaupt etwas gesagt hatte.

»Nein«, erwiderte er, »zu einem Mann wie Ihnen passt das nicht.« Er lächelte. »Ich heiße Javier.«

»Javier«, sagte ich, »und ich bin – «

»Jeder weiß, wer Sie sind.«

»Niemand weiß das.«

Er lachte, dieser Javier, der seinen Kaffee schwarz trank.

»Also los. Ich möchte hören, wie Sie Ihren Namen sagen.«

»Juan Carlos.«

»Juan Carlos«, wiederholte er. »Und wo wohnen Sie?«

»Sunset Heights.«

Er tippte leicht an seinen Pappbecher. »Interessante Gegend.«

3

»Es ist schön hier«, sagte er. Und musterte eines meiner Bilder.

»Ein altes Haus, um 1900 gebaut.«

»Zehn Jahre vor der Revolution.«

»Vor mehr als hundert Jahren.«

»Da wären wir nun. Ein richtiger Mexikaner und ein Mexikaner, der Amerikaner ist.«

»Mein Großvater wurde hier geboren«, sagte ich.

»Mein Großvater wurde in Israel geboren.«

»Also bin ich mehr Mexikaner als Sie.«

»Das würde ich so nicht sagen.« Ich musste lachen.

Er betrachtete noch immer das Gemälde. »Was bekümmert diesen Mann?«

»Er ist den Krieg leid.«

»Ich bin den Krieg auch leid.«

»Israel«, sagte ich. »Israel und Mexiko. Ein echtes Kriegskind.«

»Ja. Vielleicht geht es bei der Beschneidung nur darum.« Wieder musste ich lachen.

»Sie auch«, sagte er. »Ich glaube, Sie sind auch beschnitten.«

»Was für eine Tragödie«, erwiderte ich, »die Vorhaut zu verlieren. Nicht dass ich Jude bin. Das macht Ihnen doch nichts aus – dass ich kein Jude bin?«

»Ich habe nicht gesagt, dass ich Jude bin.«

»Aber dass Ihr Großvater in Israel geboren wurde.«

»Er war Iraker, kam in Israel zur Welt. Floh nach Mexiko. Heiratete meine Großmutter in Chihuahua. Und wurde in einer Bar umgebracht. Er prügelte sich gern.«

»Ein Kriegskind«, wiederholte ich.

Er lachte. »Warum sind Sie beschnitten?«

»Keine Ahnung. Eines Tages wachte ich auf, und es war, wie es war.«

»Richtige Mexikaner sind nicht beschnitten.«

»Dann wäre das geklärt. Ich bin kein richtiger Mexikaner.« Er merkte, dass mir das Gespräch unangenehm wurde.

»Sie reden nicht gern über Beschneidung?«

»Es war bislang nie Thema in meinen Gesprächen.«

»Und Sie prügeln sich nicht gern?«

»Nein. Ich schlage mich nicht gern.«

»Sie sind wirklich kein Mexikaner«, sagte er.

Ich nahm ihm den Pappbecher aus der Hand und reichte ihm dafür eine frische Tasse Kaffee. Meine Lieblingstasse, die mit van Gogh darauf.

»Es war also nicht gelogen.«

»Was?«

»Dass Ihr Kaffee auf Sie wartet.«

»Ich mache immer welchen, bevor ich meine Zeitung hole.«

»Was gefällt Ihnen an Zeitungen?«

»Die Welt ist groß.«

»Um das zu wissen, brauchen Sie eine Zeitung?«

»Ja, ich glaube schon.«

»Wirklich?«

»Sie liefert mir die Details.«

»Die Welt, in der Sie leben, liefert Ihnen alle Details, die Sie brauchen.«

»Nein.«

»Doch.«

Schon waren wir in Streit geraten.

»Ich brauche Fakten.«

»Wofür?«

»Als Hilfe, damit ich mir eine Meinung bilden kann.«

»Wissen Sie denn nicht, was Sie denken?«

»Ich habe nicht immer recht.«

Er lachte. »Sie beobachten mich.«

»Beobachten?«

»Wenn Sie ins Café kommen, beobachten Sie mich.«

»Sie wirken immer so selbstvergessen.«

»Interessantes Wort. Höre ich zum ersten Mal.«

»Ich meine, Sie scheinen nichts wahrzunehmen, abgesehen von dem Buch, das Sie gerade lesen.«

»Carlos, ich nehme durchaus einiges wahr.« Er machte ein nachdenkliches Gesicht.

»Das heißt, Sie beobachten mich auch.«

»Ja.«

»Und warum?«

»Warum nicht?«

»Javier, Sie sind ein schöner Mann. Und ich? Nicht besonders schön. Ihr Englisch ist perfekt.«

»Perfekt, aber mit einem Akzent.«

»Was es sogar noch perfekter macht.«

»Sie sind etwas Besseres als schön«, sagte er.

»Was kann schon besser sein als schön?«

»Interessant. Interessant ist viel besser als schön.« Er streckte die Hand aus und strich mit dem Finger über meine Wange. Seine Hände waren rau. Seine Finger schwielig.

Vielleicht spielte er ja Gitarre.

Ich hätte gern seine Finger geküsst.

»Sie sind still«, sagte er.

»Wenn ich nichts sage, bleibe ich interessant.«

Er fuhr mit den Fingern durch mein grau meliertes Haar.

»Ich bin älter als du«, sagte ich. Er küsste mich.

Ich erwiderte den Kuss.

4

Wir saßen auf dem Balkon, tranken unseren Kaffee – und lauschten dem Regen.

»Ich weiß nichts von dir«, sagte ich.

»Was willst du wissen?«

Also erzählte er. Wie er sich um seinen Onkel kümmerte, der Lungenkrebs hatte und bald sterben würde, wie er geholfen hatte, seine gelähmte Tante zu betreuen. Dass er jedes Wochenende aus Juárez herkam – von Freitagabend bis Sonntagabend – und zwischendurch, wann immer es ging. Dass er als Chauffeur für das amerikanische Konsulat in Juárez arbeitete, dass er bei Onkel und Tante gelebt hatte, die in der Florence Street wohnten, damit er zur Schule gehen konnte, und dass man sie für seine Eltern gehalten hatte, dass er ganze zwölf Jahre lang an den Wochenenden nach Hause gefahren war, um bei seiner Mutter zu sein, einer Sozialarbeiterin, die sich leidenschaftlich für Transvestiten eingesetzt hatte, wie sein Vater umgebracht worden war und vielleicht eine weitere Familie in Chicago oder Los Angeles oder Chihuahua zurückgelassen hatte (ich war nicht der einzige, der sich Geschichten über andere Leute ausdachte). Dass seine Tante an Krebs gestorben war und er seinem Onkel geholfen hatte, sich um alles zu kümmern, und dass er sich jetzt um ihn kümmerte. Aber nur an den Wochenenden.

»Hast du ihn gern?«

»Er war gut zu mir. Meine Tante war streng, aber er nicht. Er war weich. Kann man das so sagen? Weich?«

»Sanft, ja.« Ich beugte mich zu ihm und küsste ihn. Mein Gott, wie schön er war. Dies war nicht bloß eine Geschichte, die ich mir ausdachte.

»Meine Tante, die mochte ich nicht.« Er zog eine Zigarette aus der Tasche. »Stört dich das?«

»Nein, überhaupt nicht.«

»Willst du auch eine?«

»Ich hab vor Jahren aufgehört.«

»Warum?«

»Weiß nicht mehr.«

»Bist du einer, der bei gewissen Dingen unter Gedächtnisschwund leidet?«

»Cuando me conviene.« Er lachte.

Ich sah zu, wie er sich die Zigarette anzündete. Und erinnerte mich daran, wie einmal eine Frau in einer Bar auf mich zugekommen war, als ich gerade eine Zigarette rauchte, und mir gesagt hatte, ich sei schön. Sie küsste mich. Ich ließ ihre Zunge eine ganze Weile in meinem Mund. Sie schmeckte nach Cognac und Kirschen.

Er blies den Rauch aus der Nase. »Bist du sicher, dass du nicht wieder mit dem Rauchen anfangen willst?«

»Ja. Ich will etwas Neues anfangen, etwas, das ich noch nie gemacht habe.« Ich sah ihm beim Rauchen zu. »Du hast deine Tante also nicht gemocht.«

»Ich hab sie nicht gemocht – aber ich hab sie geliebt. Sie war so streng gegenüber anderen.«

»Manche Leute sind so«, sagte ich.

»Du nicht«, sagte er.

»Woher willst du das wissen?«

»Ich hab deine Bücher gelesen.«

»Das sind bloß Bücher. Du weißt nichts über mich.«

Er drückte seine Zigarette aus. Fuhr mit den Fingern durch mein grau meliertes Haar. Dann küsste er mich. »Ich denke mir Geschichten über dich aus«, sagte er.

Heute wünschte ich, ich hätte ihm erzählt, dass auch ich mir Geschichten über ihn ausdachte.

5

»¿Tienes hambre? Ich könnte etwas kochen.«

»Irgendwie wusste ich, dass du gern kochst.«

»Gehört das zu den Dingen, die du dir ausgedacht hast?«

»Nein, aber in deinen Büchern wird immer viel gekocht.«

»Tja, alle müssen essen. Sogar die Leute in Romanen.« Er lachte. »Ich mag die Leute in deinen Romanen.«

»Die meisten von denen sind am Arsch.«

»Gerade das mag ich an ihnen.« Er schaute auf seine Uhr.

»Eine schöne Uhr.«

»Sie hat meinem Vater gehört.«

»Musst du los?«

Er nickte. »Zurück zu meinem Onkel. Wir essen jeden Sonntag zusammen.«

»Gehst du mit ihm essen?«

»Die Zeiten sind vorbei. Dabei ist er immer gern ausgegangen. Hat viel gelacht und mir erzählt, wie das Leben früher für ihn war. Jetzt bleibt er zu Hause. Weil er Angst hat. Früher hatte er vor nichts Angst, nur vor meiner Tante. Jetzt ist er wie ein kleiner Junge. Er jammert. Er liest Zeitung. Er glaubt, er sei in Juárez. Ich erkläre ihm, dass wir in El Paso sind, dass er in Sicherheit ist. Aber er glaubt mir nicht. Er hat Angst, das Haus zu verlassen. Nos matan, sagt er. Ich versuche ihm zu erklären, dass niemand uns etwas antun wird – aber es ist sinnlos. Jedes Mal, wenn ich fortgehe, sagt er mir, ich soll aufpassen.«

»Und das tust du?«

»Ich habe keine Angst, umgebracht zu werden. Du etwa?«

»Ich lebe nicht in Juárez.«

»Morde gibt’s in jeder Stadt.«

Ich wollte mich nicht streiten. Nicht über so etwas. Was brachte das schon? Und er kannte Juárez besser als ich. »Du hast recht«, sagte ich.

»Gerade hab ich noch etwas über dich gelernt.«

»Was denn?«

»Du lügst nicht besonders gut.«

»Das war mal anders.« Ich fragte mich, was von meinem Gesicht abzulesen war. »Ich an deiner Stelle hätte Angst, glaube ich.«

»Was nützt es, Angst zu haben, Carlos?«

»Überhaupt nichts«, sagte ich. Er sah mich prüfend an.

Ich hatte Lust, ihn noch einmal zu küssen. Vielleicht würde er den Kuss erwidern. Vielleicht würde ich mir auch nur wie ein totaler Idiot vorkommen. Ich konnte so etwas einfach nicht. Hatte es noch nie gekonnt. Manche Männer ließen sich mit Anmut auf die Liebe ein. Ich war zaghaft und unbeholfen.

»Was ist?« Er sah mich an.

»Gar nichts.«

»Du hast mich schon wieder beobachtet.«

»Ja.«

»Es macht mir nichts aus. Mir gefällt es, wie du mich ansiehst.«

»Ich könnte dich immer so ansehen«, sagte ich.

»Du kannst mich noch mal küssen«, sagte er.

Er neigte den Kopf und blickte zu Boden. Er war schüchtern, vielleicht auch nur bescheiden. Das war das Einzige an ihm, was ich mir nicht ausdenken konnte – dass er bescheiden war. Dass er freundlich war. Dass er anständig war. Gutaussehende Männer hatten selten diese Eigenschaften.

Ich küsste ihn noch einmal.

Er flüsterte meinen Namen. Ich fragte mich, wie sich mein Name auf seiner Zunge anfühlte.

»Javier«, flüsterte ich zurück. »Weißt du, wie lange es her ist, dass ich jemanden geküsst habe?«

Er blickte zu mir hoch. »Spielt das denn eine Rolle?«

»Küssen ist eine ernste Sache.«

Er küsste mich wieder. »Das hat sich aber nicht so ernst angefühlt, oder?«

»Doch«, sagte ich. »Oh doch.« Wir schwiegen eine ganze Weile.

»Ich muss gehen«, flüsterte er. »Er wartet auf mich.«

»Kochst du für ihn?«

»Ja.«

»Ich gebe zu, ich bin eifersüchtig auf deinen Onkel.«

»Du bist kein eifersüchtiger Typ«, sagte er.

»Vielleicht doch.«

»Nein.«

Er war sich so sicher, mich zu kennen. Ich wollte nicht, dass er ging. Er trat näher. Ich war im Begriff, etwas zu sagen, aber er legte mir einen Finger auf die Lippen. Ich wusste selbst nicht so genau, was ich sagen wollte. Und manchmal spielt es ohnehin keine Rolle, was man sagt. Es spielt einfach keine Rolle. Er wollte nicht, dass ich ihn hinfuhr. »Mein Onkel wohnt nicht weit von hier – ich gehe lieber zu Fuß.«

Vielleicht brauchte er etwas Zeit zum Nachdenken. Über mich. Vielleicht. Ich wollte aufhören. Ich wollte aufhören, darüber zu schreiben, wer er war und was er dachte. Diese Geschichte fing an, mir aus den Fingern zu gleiten.

Als er ging, lauschte ich seinen Schritten auf der Treppe. Dann rannte ich auf den Balkon und sah zu, wie er die Straße entlang lief. Als er an der Ecke ankam, drehte er sich um. Er winkte. »Ich wusste, dass du da stehen würdest«, schrie er.

Ich antwortete nichts.

Ich stand einfach nur da, über das Balkongeländer gebeugt. Und sah zu, wie er am Horizont mit der Stadt verschmolz.

6

Am Montagmorgen bekam ich eine sms von ihm: Ich habe beim Aufwachen an dich gedacht. Ich las die sms und las sie dann noch einmal. Und noch einmal.

Ich fühlte mich wie ein Schuljunge, der eine Nachricht von einem Mädchen erhält. Nein, eine Nachricht von einem Jungen.

Ich wusste nicht, was ich auf seine sms antworten sollte. Diese Mode machte ich ohnehin nur mit, weil meine Nichten und Neffen es von mir erwarteten. Wir schrieben einander alberne und nette Dinge. Aber das hier war anders.

Schließlich, gegen Mittag, simste ich ihm zurück: Pass auf dich auf! Genau das schrieb ich. Genau da wurde mir klar, dass ich Angst hatte. Ich mochte mir nicht vorstellen, dass Javier allein durch die Straßen von Juárez lief, um einzukaufen, in einen Laden ging und umgebracht wurde, rein zufällig, ohne jeden Grund. Was nützt es, Angst zu haben? Er hatte recht. Natürlich hatte er recht. Aber so viele Menschen waren schon fortgegangen. Warum nicht auch er? Ich kannte die Antwort, noch bevor ich mir die Frage stellte. Er gehörte nicht zu denen, die fortgehen. Er liebte sein Juárez. Ich konnte es in seinen Augen sehen, in seinem unrasierten Gesicht, in der Art, wie er sich bewegte und sprach. Ich konnte seine Liebe zu dieser armen, elenden Stadt beinahe in seinen Küssen schmecken.

Es machte mich wütend, dass Juárez so chaotisch und brutal und unberechenbar geworden war, eine Stadt, die nach dem Blut ihrer eigenen Leute lechzte. Wie hatte das geschehen können? Ich war es leid, so irrsinnig leid, dass die Toten nur noch gezählt wurden, dass all das Morden unaufgeklärt und unbestraft blieb. Man konnte einfach jemanden umbringen, wenn man wollte. Und was würde passieren?

Nichts. Diese verdammte Stadt kümmerte sich nicht mehr darum, wen es erwischte. Bald würde man einfach über die Leichen hinweg steigen. Pass auf dich auf. Pass auf dich auf. Pass auf dich auf.