Czytaj książkę: «Titus»

Titus

Titus ist der Held der Geschichte, und doch kann man ihn nicht so nennen. Er selbst ist zwar auch ein Erzähler dieser Geschichte, doch im Fokus steht nicht er, sondern Genette’s Erzähltheorie. Zusammen mit weiteren Erzählern vermittelt Titus Genette’s Modell auf eine interessante, bisher unbekannte, Art. Doch auch wenn die Erzähltheorie im Mittelpunkt steht, so ist der heimliche Star Franziska. Sie ist es, die jeden Satz in Ihre Bestandteile zerlegt und immer mit einer Frechheit kontert, die Ihre Eltern so nicht erwartet haben. Auch der Leser merkt schnell, wie wortgewandt Franziska ist. Wenn Titus bemerkt „Oh Franziska, musst Du immer alles so wortwörtlich nehmen?“ kontert sie direkt und scharfsinnig „Na ja, buchstabenwörtlich oder wortbuchstäblich macht doch keinen Sinn, oder Herr Lehrer?“ So entsteht ein herrlicher Dialog zwischen den Beiden, der seinesgleichen sucht.

A.D. Titus

A.D.

Erste Auflage 2016

ISBN 978-3-7418-0560-8

Copyright: © 2016 A.D.

Andreas Dietrich

Rietzer Straße 12

14476 Schmerzke

www.ad-schreibt.net

kontakt@ad-schreibt.net

Druck: epubli ein Service der neopubli GmbH, Berlin

Akt 1: Exposition (Ordnung)

Titus, Franziska, Zoe.

Szene 1: Es ist am Abend des 05. August. Im Arbeitszimmer von Titus. Er sitzt noch am Schreibtisch.

Titus: So jetzt bin ich fertig. Sehr schön.

Franziska: (Die Zimmertür schnell und laut aufmachend) Echt? Wie kannst Du fertig sein, ich hab doch noch gar nicht angefangen.

Titus: (Erschrocken, und zu Franziska laut sprechend) Uaaaah! Man, Franziska! Ich hab Dir schon tausendmal gesagt, Du sollst mich nicht so erschrecken!

Franziska: Ähm ja. Erstens: Sagst Du doch immer, ich wäre Deine Tochter und eine Tochter ist weiblich. Somit kann ich kein Mann sein! Zweitens: Tausendmal hast Du geklagt, Tausendmal hab ich „Mir egal“ gesagt, Wieso sollte es sich beim tausend und einen Abend ändern? Ich erschreck Dich doch so gern!

Titus: Oh Franziska, musst Du immer alles so wortwörtlich nehmen?

Franziska: Na ja, buchstabenwörtlich oder wortbuchstäblich macht doch keinen Sinn, oder Herr Lehrer?

Titus: (Langsam vor Wut schäumend) Rrrrrrh. Ich bin nicht Dein Lehrer, sondern Dein Vater.

Franziska: Oh, und ich bin Luke Skywalker. Also doch männlich, Darth Vader?

Titus: Rrrrrh, Franziska! Womit hab ich Dich nur verdient?

Franziska: Ähm, was fragst Du mich. Ich war ja wohl an meiner Entstehung nicht beteiligt. Aber mein Biolehrer und auch mein Deutschlehrer können Dich sicher aufklären.

Titus: Dein Deutschlehrer?

Franziska: Ja! Mein Deutschlehrer kann Dir bestimmt etwas über die Aufklärung erzählen. Wenn ich mich nicht irre, war sie von 1720 bis 1800. Und falls Du mir die Zeitangaben nicht glauben solltest, kannst Du ja meinen Deutschlehrer fragen, dem wirst Du ja mehr glauben als mir.

Titus: Wir sind hier nicht in der Kirche. So ist der Glaube fehl am Platz. Und außerdem, Du weißt, dass ich Deutschlehrer bin. So werde ich nächstes Schuljahr auch die Aufklärung unterrichten, da brauche ich nicht Deinen Deutschlehrer zu fragen.

Franziska: Na gut, dann muss Dich jetzt ja nur noch mein Biolehrer aufklären.

Titus: Ach, Franziska, bei Dir ist Hopfen und Malz verloren.

Franziska: Ähm ja, Hopfen und Malz brauche ich ja auch nicht. Ich trinke ja kaum Alkohol, anders als Du.

Titus: Also erstens, trinke ich nur täglich ein Glas Wein und zweitens ist dies ja wohl gesünder, als keinen zu trinken.

Franziska: Ja, zu viel davon ist aber auch nicht gut!

Titus: Aaaah, Franziska, warum bist Du überhaupt herein gekommen?

Franziska: Ich soll Dir von Mama sagen, „Papa, das Essen ist fertig!“ Auch wenn ich nicht weiß, wie sie das Essen fertig gemacht hat. K.O. geschlagen hat Sie das Essen jedenfalls nicht.

Titus: (Unterbrechend) Ja, ist gut. Ich räume nur schnell auf und dann bin ich auch schon am Tisch.

Franziska: Oh, da hat jemand etwas gelernt.

Titus: (Sachen wegpackend und Franziska hinausscheuchend, mit Ihr hinausgehend) Ja, hab ich. Und nun raus hier.

Szene 2: In der Küche. Mutter stellt die letzten Teller für das Abendbrot auf. Franziska und nach Ihr Titus hereinkommend.

Franziska: Mama, Mama! Papa hat sich fertig gemacht, obwohl ich gar nicht dabei war!

Zoe: (Mit etwas schlechter Laune sprechend) Ja, ist gut. Setz Dich, wir wollen essen.

Titus: (Zoe setzt sich hin) Du hast aber ganz schon schlechte Laune. Die sinkt ja bald in den Keller. Was ist ...

Franziska: (Unterbrechend) Na ja, da fehlen ja nur noch einige Meter bis sie im Keller ist. Wir wohnen ja im ersten Stock.

Titus: Franziska, ich hab Dir schon oft gesagt, wenn zwei Erwachsene sich unterhalten, sollst Du ruhig sein.

Franziska: Ja, das hast Du, da war ich aber noch nicht erwachsen. Heute bin ich’s!

Zoe: (Anfangs zu sich sprechend) Weck mich auf aus diesem Alptraum, Eine Frau, wie ich, die glaubt es kaum, Vater und Tochter sich streiten, Könnt Ihr mir keine Freude bereiten?

Franziska: Das tun wir doch! Wir bereiten Dir keine Freude.

Titus: Franziska, jetzt ist gut. Lass uns essen! (Franziska und Titus setzen sich)

Franziska: (Mit Blick auf die Suppenschüssel) Ja, aber eine Frage hab ich noch. Sollte es heute nicht Kartoffelsuppe geben.

Titus: Na gibt es doch auch!

Franziska: Na ja, da sind aber ganz schön viele Möhren drin. Das ist eher ein Möhreneintopf, als eine Kartoffelsuppe.

Zoe: Wenn Du etwas daran auszusetzen hast, musst Du es ja nicht essen.

Franziska: Ähm, also erstens setze ich kein Essen aus! Ich würde ja nicht mal meinen Hund aussetzen, wenn ich einen hätte und zweitens habe ich Hunger.

Zoe: Dann nimm und sei ruhig!

Franziska: (Ihren Teller nehmend und Kartoffelsuppe oder Möhreneintopf mit der Kelle schöpfend) Ist ja gut.

Zoe: (zu Titus) Bist Du mit Deinem Skript nun fertig geworden? Können wie jetzt auch mal wieder etwas gemeinsam tun?

Titus: Ja, mein Deutschskript für die elfte Klasse ist nun fertig. Ich habe gerade noch einmal den ersten Teil von Genette’s Modell überarbeitet. Am zweiten November werde ich ja mit der Erzähltheorie beginnen. Als Erstes werde ich die Ordnung mit den Analepsen, und zwei Tage später die Prolepsen der elften Klasse näherbringen. Es wird bestimmt interessant werden.

Analepsen

Ich gehe in das Klassenzimmer, und wie der Anstand es verlangt, rufe ich Guten Morgen in den Raum. Von der Klasse hallt es zurück: Guten Morgen, Herr Lehrer! Nun muss ich nur noch zwei Minuten warten, ehe das Klingeln ertönt, und die erste Doppelstunde Deutsch beginnt.

Es klingelt und ich wende mich der Klasse zu:

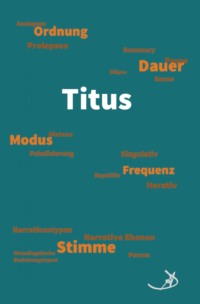

Heute starte ich mit der Erzähltheorie, genauer gesagt mit dem Modell von Genette. So wie ich es Euch letzten Freitag versprochen habe. Genette’s Erzähltheorie kann man in fünf Rubriken einteilen: Die Ordnung, die Dauer, die Frequenz, der Modus und die Stimme: Die Ordnung behandelt die chronologische Abfolge der Erzählungen. Was wird wann erzählt. Die Dauer gibt das Verhältnis zwischen erzählter Zeit und Erzählzeit an. Die Frequenz gibt die Häufigkeit der Erzählungen an. Wie oft wird eine Geschichte erzählt. Der Modus beschreibt die Distanz zur Geschichte und die Perspektive des Erzählers. Die Stimme schlussendlich stellt die Frage wer spricht. Der Erzähler, die Hauptfigur in der Handlung, oder eine Nebenfigur? All das werde ich Euch genauer erklären, wenn Wir bei den jeweiligen Punkten angekommen sind. Nun lasst uns aber bei der Ordnung anfangen.

Heute starte ich mit der Erzähltheorie, genauer gesagt mit dem Modell von Genette. So wie ich es Euch letzten Freitag versprochen habe. Genette’s Erzähltheorie kann man in fünf Rubriken einteilen: Die Ordnung, die Dauer, die Frequenz, der Modus und die Stimme: Die Ordnung behandelt die chronologische Abfolge der Erzählungen. Was wird wann erzählt. Die Dauer gibt das Verhältnis zwischen erzählter Zeit und Erzählzeit an. Die Frequenz gibt die Häufigkeit der Erzählungen an. Wie oft wird eine Geschichte erzählt. Der Modus beschreibt die Distanz zur Geschichte und die Perspektive des Erzählers. Die Stimme schlussendlich stellt die Frage wer spricht. Der Erzähler, die Hauptfigur in der Handlung, oder eine Nebenfigur? All das werde ich Euch genauer erklären, wenn Wir bei den jeweiligen Punkten angekommen sind. Nun lasst uns aber bei der Ordnung anfangen.

In der Ordnung treten hauptsächlich zwei Kategorien auf. Die Analepsen und die Prolepsen. Zu den Prolepsen werde ich später kommen. Die Analepsen sind Rückbezüge auf Vergangenes. Wenn ich heute also von gestern erzähle, benutze ich eine Analepse. Dabei werden die Analepsen noch unterteilt: In interne und externe. Stellt Euch vor, ich würde eine Geschichte erzählen, die in der letzten Sommerferienwoche beginnt und Anfang Dezember endet. Wenn ich nun plötzlich etwas aus der Grundschulzeit berichte, so wäre dies eine externe Analepse, da Sie außerhalb der Basiserzählung liegt. Die Basiserzählung beginnt ja erst am Anfang der elften Klasse. In etwa so würde es klingen:

Ich weiß nicht, ob Ihr jemals in der Grundschule oder in der ersten Sekundarstufe die Erzähltheorie behandelt habt. Satzbau und Zeichensetzung, das oder dass, Aktiv und Passiv, Namen und Eigennamen, Abkürzungen und Kurzwörter, flektierbare und nicht flektierbare Wortarten, Substantive und Verben, Adjektive und Präpositionen, Gedichte und Reime, Kurzgeschichten und Fabeln, Märchen und Sagen, Drama und Puppenspiel, Lesen und Verstehen, Beschreiben und Interpretieren, Erörtern und Reden, all das stand im Lehrplan, die Erzähltheorie aber nicht.

Ihr habt nun eine externe Analepse gehört. Interne Analepsen sind, wie der Name schon sagt, intern. Das heißt, ich müsste Euch jetzt eine Geschichte erzählen, die in der Vergangenheit liegt, aber nach den Sommerferien beginnt. Wenn ich Euch gleich eine interne Analepse erzähle, so werdet Ihr sehen, dass ich mehrere erzählen muss. Warum? Ganz einfach: Interne Analepsen werden in heterodiegetisch und homodiegetisch unterteilt.

Heterodiegetische Erzählungen betreffen nicht die Basishandlung. Sie liegen aber in dieser! Würde ich also eine Geschichte erzählen, die sich auf die Schule konzentriert, und ich würde erzählen, was außerhalb der Schule passiert, so wäre dies eine heterodiegetische Erzählung. Ich gebe Euch ein Beispiel:

Ich erinnere mich noch genau: Es ist der letzte Samstag, bevor die Schule wieder beginnt. Meine Familie macht einen kleinen Ausflug in einen nahegelegenen Freizeitpark. Wir stehen gegen acht Uhr auf und fahren kurz nach neun Uhr endlich los. Rund ein Drittel des Tages verbringen wir dort. Wir fahren mit der Achterbahn. Besuchen das 3D-Kino. Schaukeln mit dem Schiff. Fahren mit dem Wasserraddampfer über dem See. Natürlich fahren wir auch mit dem Zug, der uns einen guten Überblick über alle Attraktionen bietet. Um achtzehn Uhr treten wir unsere Heimreise an und der Tag klingt mit einem Abendessen ohne Musik, aber mit Fernseher aus.

Ich wende mich wieder der Klasse zu:

Homodiegetische Erzählungen liegen in der Basiserzählung und betreffen auch deren Handlung. Dabei gibt es zwei Arten: Die kompletive Analepse und die repetitive Analepse.

Repetitive Analepsen sind Rückbezüge auf die Vergangenheit. Dabei wiederhole ich etwas, was schon längst erzählt wurde. Würde ich Euch noch einmal erzählen, was letzte Woche geschah, so wäre es eine repetitive Analepse. Ihr ward ja letzte Woche alle anwesend und kennt also die Ereignisse von letzter Woche.

Warum wir in den Freizeitpark gingen? Die Kinder wollten es so. Zoe hatte sich ja einen Tag zuvor, besser gesagt am Abend zuvor, beschwert, dass ich in den letzten Wochen keine Zeit für Sie hatte. Sie sprach wortwörtlich „Bist Du mit Deinem Skript nun fertig geworden? Können wie jetzt auch mal wieder etwas gemeinsam tun?“ Ich sprach, dass ich mit dem Deutschskript fertig bin. Ich hatte gerade noch einmal den ersten Teil von Genette’s Modell überarbeitet und wollte am zweiten November mit der Erzähltheorie beginnen. Als Erstes sollte die Ordnung mit den Analepsen und Prolepsen erklärt werden.

Nachdem Beispiel fahre ich vor der Klasse fort:

Nun wisst Ihr, was eine externe, was eine interne Analepse ist. Zum Schluss dieser Doppelstunde möchte ich Euch noch ein Beispiel für eine kompletive Analepse geben. Kompletive Analepsen liegen ebenfalls immer innerhalb der Basiserzählung. Sie betreffen auch die Basishandlung. Sie wiederholen aber nicht etwas, sondern erzählen etwas aus der Vergangenheit, das der Leser noch nicht wusste. Der Erzähler füllt also eine Lücke in der Vergangenheit aus.

Es ist am Abend des fünfte August. Punkt Zwanzig Uhr beginnen die Nachrichten, die ich immer verfolge. Ich sehe fünf Minuten der Nachrichtensprecherin zu, ehe mich der Blitz trifft. Ein Geistesblitz kommt mir in den Sinn. Am Ende der ersten Doppelstunde Deutsch, in der ich mit der Erzähltheorie beginnen möchte, könnte ich doch am Ende schon eine Prolepse einbauen und den Schülern mitteilen, dass am Freitag die Prolepsen Thema des Unterrichts sind. Ich hoffe, ich werde diesen kurzen Absatz nicht vergessen.

Es klingelt.

OK. Ich wünsche Euch noch einen schönen Tag. Am Freitag werde ich Euch dann die Prolepsen und Ihre Varianten erklären.

Darmowy fragment się skończył.