Czytaj książkę: «¿Sientes Mi Corazón?»

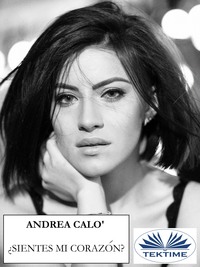

Andrea Calò

¿SIENTES MI CORAZÓN?

Novela

Traducción: Marina Negro

Copyright © 2020 – Andrea Calò

A mi esposa Sonia, el amor de mi vida. Por siempre.

1

Recién cuando el último amigo, tras saludarme, abandonó nuestra casa, cerré la puerta con llave. Me había quedado sola, y no se trataba de una simple soledad física. Sentía frío, y aun después de haberme abrigado con una manta de lana, la situación no mejoraba. Mi corazón latía despacio dentro del pecho. Un profundo latido sordo y, luego, un largo silencio que preanunciaba la muerte, desilusionada por un tardío latido posterior. Estaba viva. Sentía frío, por consiguiente, estaba viva. El sol de mayo, ya desde algunos días, había acabado con las heladas tardes invernales. ¿Por qué no estaba funcionando conmigo?

Miré por la ventana hacia afuera. Los cerezos se habían emblanquecido por las flores que pronto se convertirían en frutos rojos y dulces. Algunas habían abandonado su lugar, desprendiéndose de las ramas para posarse sobre la tierra o sobre los hombros de los transeúntes, como copos de algodón. Eran flores sin futuro, o frutos sin pasado, como yo. Pero estas flores, cogidas por la muerte, transportadas por un soplido de brisa, rompían el gris del cemento y del asfalto, dándoles vida. Yo, en cambio, algún día me dejaría consumir bajo tierra, inmovilizada por la eternidad y obligada a ver crecer las margaritas desde su raíz. O bien pediría que me cremen y que me conserven en una urna fría, similar a la de mi marido, para ver si realmente existe el Infierno y para descubrir el efecto que produce quemarse por dentro. Enterrada o cremada, aún debía decidir el modo en que sería olvidada. Olvidada por mis hijos, por el mundo entero y por mí; convencida de que nada se habría detenido tras mi partida hacia la eternidad.

Me giré para observar la urna: no lo había hecho desde que había acabado la ceremonia. Era de color gris, un gris oscuro como ese “humo de Londres” que él tanto amaba y que elegía cada vez que íbamos a comprar un traje. Asediado por mi insistencia, me complacía probándose trajes de otros colores un poco más vivos, pero, al final del juego, la mercadería elegida y colocada sobre el mostrador de la caja era siempre la misma. «Debo sentirme bien por dentro mientras lo use», me decía siempre. Y luego, dirigiéndose a la cajera y provocándole un poco de vergüenza le preguntaba: «Señorita, ¿usted qué piensa?». Y he aquí mi elección, una vez más, impuesta por su gran, aunque imperceptible, presencia. Yo, al igual que la cajera, en aquel entonces, afirmé que ese traje gris le habría sentado bien. Pagué y escapé agarrando la pesada mercancía entre las manos cansinas.

Una urna de color gris “humo de Londres”, su último traje, aquel que no se sacaría más por toda la eternidad. Me acerqué y la acaricié. La levanté y, en mis brazos, pude sentir el peso de su vida. Sentía el frío punzante del metal que conquistaba espacio bajo el tacto de la fatigada mano. Podía percibir el calor etéreo en el brazo, un calor que subía por mi cuerpo cubriéndolo todo y que me aceleraba el corazón. No comprendía si era molestia o puro bienestar. Vivía más, vivía mejor. ¡En cualquier caso vivía!

Cuando retiré la mano, apareció, otra vez, el vacío que golpeaba mi puerta: la mano volvía a calentarse, el brazo a enfriarse, el corazón a enlentecerse. Retomaba despacio mi camino hacia la muerte. Pero yo sabía que no iba a detenerse rápidamente, el sufrimiento impuesto por ese abandono no me sería descontado, porque la vida jamás ofrece “liquidaciones de fin de temporada”. El círculo se cerraba sobre sí mismo y el ciclo recomenzaba.

Puse agua en el hervidor y lo encendí. Permanecí inmóvil durante algunos minutos, con los ojos fijos sobre el testigo rojo, mientras esperaba a que se apague solo. Incluso él moría a su modo, como todo, como todos, como siempre. Pero la luz podía volver a vivir, podía renacer mediante un impulso externo con un golpe de vida. Justo como me había sucedido a mí cincuenta años atrás. Con esos mismos ojos, había contemplado a mi compañero durante los últimos instantes de su vida. Mis ojos inmóviles miraban fijamente los suyos, tan abiertos como inertes, aunque todavía capaces de brillar con luz propia —como el testigo del hervidor—, inmersos en el abrumante silencio que solo la vida, al abandonar un cuerpo, sabe crear.

Un jaleo creado por pensamientos desordenados, imágenes de felicidad que brotaban a partir de un mar de lágrimas. Y bajo el plato que contenía mi dicha, estaba él, el hombre que salía del agua como un dios griego, imponente en su simplicidad, aterrador en su dulzura. Y yo, sentada ante ese plato, me daba un banquete de felicidad hasta sentirme saciada; más comía, más liviana me sentía, capaz de emprender el vuelo con un simple salto.

Vertí unas hojas de té verde en una taza y le añadí unas hojas de menta que había congelado para que se conserven frescas y perfumadas. Su intenso perfume me invadió, liberándome, por un instante, del hedor de una vida que, en poco tiempo, estaría completamente marchita. Mi descomposición había iniciado hace horas, días, semanas. Desde el momento en que él enfermó. No sé desde cuándo ni por cuánto tiempo seguiría siendo yo misma o aquella que los otros pretendían que fuera.

Luego, me giré de golpe buscando la otra taza, esa que él habría usado, la de color crema que llevaba su nombre escrito con elegantes caracteres cursivos de color rojo en la parte superior. Amaba el té a la menta, lo tomaba en exceso. Era su droga cotidiana, no podía prescindir de él. Recuerdo que, una vez, nos olvidamos de comprarlo. Era una tarde fría, a pesar de que la primavera ya había llegado hace tiempo. Llovía. Al dar las cinco de la tarde y al no encontrar el té en casa, se enojó muchísimo. No conmigo; me aclaró rápidamente que yo no era culpable de su estupidez. Cogió el abrigo, se calzó los zapatos y desapareció detrás de la puerta como un fugitivo que huye de la policía. Yo sonreí, amándolo por su torpeza, por su apego a las cosas banales.

Regresó después de una hora, maldiciendo a los gerentes del supermercado porque se habían acabado los envases de té en hebras de la marca que a él le gustaba, y no los volverían a encargar. Siempre decía que las tiendas ya no eran las de antaño, que habría sido mejor llenar bien las estanterías de los supermercados, antes que gastar dinero en viajes por el espacio. Debería haber buscado otra solución, pero, ese día, tuvo que conformarse con un saquito de té de una marca mediocre. Luego me miró, se me acercó y, cogiéndome de las manos, me entregó una rosa roja y dijo: «Esta no la he comprado en el supermercado, jamás le traería una rosa envasada a la mujer que amo. Es la primera flor del rosal de aquel jardín en el que nos encontramos, ¿lo recuerdas? Hacía días que la cuidaba e imaginaba el momento en el que te la habría regalado. El té era solo un pretexto, puedo prescindir de él. Pero de tu amor no… ¡no puedo renunciar a él!». Lo besé y él se quedó inmóvil, como hacía a menudo. Decía que le gustaba sentir el sabor de mis labios y que, si él también me besaba, lo habría arruinado. Y entonces yo volvía a besarlo, una y otra vez, mientras él, en silencio, me amaba cada vez más.

Esa noche hicimos el amor. Fue distinto de otras veces, fue más intenso, más profundo, más audaz. La rosa roja nos escrutaba desde el jarrón en el que la había colocado, nos protegía como un centinela de la reina, estática y circunspecta, más viva que nunca, a pesar de su inmovilidad. Sentí un escalofrío distinto cuando él se liberó dentro de mí, supe que algo grande, poderoso e incomprensible para el hombre había adquirido vida dentro de mi cuerpo en ese instante. No era miedo ni angustia. Era el fruto del amor que dejaba un cuerpo y se conjugaba con otro, capturado por un alma errante que nos había sido asignada, y que lo guiaba hasta completar su recorrido intransitable.

El primer viaje. El milagro de la vida se había producido dentro de mí por primera vez. Él, con la mirada encendida de amor y pasión, me miró a los ojos, de los cuales había comenzado a escapar una lágrima. En esa lágrima y en mi mirada, él vio reflejado el jarrón con la rosa. Se detuvo, me besó y sonrió. Puso el dedo índice sobre mi nariz, arrancándome una sonrisa como siempre, y me dijo: «Se llamará Rose. ¿Te gusta el nombre Rose para una niña?». Rose llegó nueve meses después, como un regalo caído del cielo. Era muy frágil, indefensa y cándida. Me sonreía siempre, me sonreía con los mismos ojos que su padre.

Mi hija Rose, su marido Mike y mis dos nietos, Claire y Tommy, vendrían a mi casa a cenar. Mi casa. Me sorprendía lo fácil que resultaba adaptarse a las cosas. A pesar de girar en círculo como un payaso golpeado por un cachetazo en pleno rostro, no lograba divisar a ninguna otra persona capaz de hablarme, llamarme, recordarme, una vez más, cuán hermosa resultaba yo para él. Inmediatamente después de la ceremonia, Rose me había dejado sola durante algunas horas, pues debía resolver algunos asuntos y saldar las cuentas del funeral. Yo, por mi parte, debía atender al resto de los parientes y amigos, cada uno de los cuales deseaba recordarme, con sus palabras, cuán importante era mi marido para mí y cuánto lo había sido yo para él.

Hablaban alternando palabras con fríos abrazos de cortesía que no sabían a nada ni transmitían calor, solo emanaban el punzante olor de la naftalina que había protegido sus trajes hasta ese día, en el que los habían sacado para la ocasión. A menudo, las personas se rencuentran solo con motivo de casamientos o funerales; para muchos de ellos, había sido realmente así. Esa misma noche, esos trajes habrían regresado a sus fundas plastificadas, habrían sido cubiertos por bolitas de naftalina junto a los pañuelos aún doblados, sobre los cuales nadie habría derramado ni una sola lágrima sincera.

El ejército de la despedida por turnos me estremecía, me azotaba el alma con palabras estudiadas e hirientes como agujas sobre la cáscara de un castaño; un ejército que aguardaba para ver caer una lágrima de mis ojos, como máxima manifestación de mi dolor y de mi vulnerabilidad. Solo entonces se sentían satisfechos, podía percibir su ego exclamar: «¡Ya era hora! ¡Finalmente he logrado arrancarle una lágrima!». Y yo los complacía, con la esperanza de atenuar también mi dolor, mi sufrimiento y el amargo sabor de la soledad que me esperaba. Fotografiaban esa lágrima, robándola de mis ojos para llevársela con ellos como un recuerdo, como un trofeo ganado en la más extenuante de las batallas. Por su victoria, habían obtenido como premio mi derrota y me quitaban la vida cada vez que, después de todo esto, me decían: «¡Vamos, adelante! Ahora no llores más. La vida continúa».

La puesta de sol estaba llegando. Él siempre pasaba unos minutos en el jardín, escoltando al sol en el último tramo de su viaje hacia la noche. En esos momentos, yo rara vez salía con él: prefería quedarme tranquila en casa mientras lo miraba por la ventana con la cortina lo suficientemente cerrada como para poder observarlo sin correr el riesgo de ser descubierta. Si me hubiese visto, seguramente, me habría invitado a salir, pero yo prefería observar con total atención mi postal monocromática, porque con él dentro, me resultaba aún más bonita.

Vislumbraba su figura negra que se confundía con el paisaje; un nuevo tronco que había entrado a formar parte de mi vida para convertirse, primero, en árbol; después, en leño maduro y, finalmente, en polvo encerrado en un frío recipiente de metal gris. Pero yo, en aquel entonces, solo veía mi árbol; y la perspectiva que me regalaba la afortunada posición de aquella ventana, lo volvía aún más alto y vigoroso que al resto. Estaba ahí, quieto, inmóvil, la mirada perdida dentro del rojo abrasador del cielo que aún no quería rendirse ante la noche, la cual llamaba incesantemente a su puerta, pidiéndole que se haga a un lado. «¡Qué hermosa es la vida!», vibraban las palabras en mi alma, trazando una invisible línea de escalofríos a lo largo de la espalda, que solo lograba acompañar sacudiendo el cuerpo.

«El ocaso como acto final del día no es otra cosa que el inicio de un nuevo amanecer. Ese que llegará siempre que nos lo hayamos merecido». También habíamos presenciado el amanecer, él y yo. Sucedía a menudo, en las noches de verano, aquellas calurosas y sofocantes, hechas de silencios interrumpidos por el fastidioso zumbido de los mosquitos sedientos de sangre, sedientos de vida. No nos picaban, pero tampoco nos permitían dormir bien. Cuando estábamos en la cama, ambos despiertos, con los ojos abiertos de par en par y las piernas separadas para no transpirar, la mayoría de las veces, ocupábamos el tiempo haciendo el amor.

Una mañana me sorprendió. Regresó del baño y me susurró al oído: «Melanie, ¿quieres presenciar el nacimiento de una nueva vida hoy? Será una experiencia nueva, ¡te gustará!». Yo no comprendía qué intentaba decir. Poco más de un año atrás, había dado a luz a Rose y, durante años, había trabajado como enfermera y asistente de parto en el hospital, antes de huir de la ciudad de mi infancia. ¿Por qué me preguntaba si quería asistir a un parto? Rechacé la invitación, respondiendo que, al final, todos los nacimientos son iguales y que esa experiencia la había vivido muchas veces, hasta sentir náuseas. «Pero el sol nace, cada día, de una forma distinta. Las nubes del cielo, cuando están, regalan matices diferentes e irrepetibles. ¿Estás segura de que deseas perderte todo esto? Podría no volver jamás, ¿lo sabes?».

Con sus palabras, desapareció hasta el último remanente de sueño y, un instante después, estábamos sentados en el banco de nuestro jardín, el más bonito, el que nos regalaba la mejor vista hacia el lago. Permanecimos apoyados, uno contra el otro, envueltos por el silencio, mientras la magia de la vida daba a luz un nuevo día. Todos los mosquitos se habían quedado en la casa, dioses de la noche que temen la llegada de la luz del nuevo día, así como Satán le teme a la luz de Dios. Y el primer vagido del nuevo vástago fue un débil rayo de luz que, no obstante, tuvo la fuerza para llegar hasta nosotros, iluminando nuestras facciones, calentando nuestras manos todo lo que podía.

Lo besé, él permaneció quieto para degustar mis labios una vez más. No osé preguntarle a qué sabían, lo comprendí sola. Comprendí que eran especiales para él, como él siempre lo había sido para mí. Tan especiales como el modo en el que me había hecho recibir ese nuevo día, el primer vagido de la vida. Tan único como la manera en la que él había regresado para habitar mi ser, llenando mi vida con su presencia.

Rose entró en la casa con su juego de llaves. Estaba orgullosa de ese manojo de hierro que, ya desde pequeña, deseaba poseer. Siempre me decía que todas sus amigas tenían uno, que sus padres habían decidido dárselos porque confiaban en ellas. No comprendía entonces porqué yo pensaba de manera completamente diferente; no compartía la razón de mis temores. Su padre, en cambio, siempre era conciliador; la mayor parte de los vicios que Rose había adquirido llevaban su inconfundible firma.

En los momentos de exasperación, yo afirmaba, a menudo con fastidio, que si Rose un día llegaba a perderse, hasta un turista habría comprendido de inmediato de quién era hija y nos la habría traído a casa. Rose era su copia en femenino. Tenía sus mismos ojos, su nariz, su frente larga y cándida, así como igualmente cándida, casi pálida, era su piel. Lograban entenderse por medio de discursos conformados de interminables silencios. Con frecuencia, yo me sentía excluida y comenzaba a hablar conmigo misma para hacerme compañía.

Cuando Rose cumplió dieciséis años, decidimos complacerla. Preparamos un manojo de llaves y lo envolvimos como si fuera un regalo. Mi marido cogió una hoja de papel que él mismo había preparado y, con la lapicera de tinta que solo usaba para ocasiones especiales, escribió: Para mi pequeña que se convierte en mujer. Me la dio para que yo pudiese leerla; acaso esperaba mi consentimiento, pero estoy segura de que, aunque le hubiera dicho que para mí no era correcto, él no habría cambiado ni una sola palabra de las que había escrito en aquella tarjeta. Toqué muchas veces ese papel durante un periodo de mi vida, miré las letras escritas, apreciando su caligrafía, la tinta negra levemente velada que, con esfuerzo, cubría las imperfecciones de ese envoltorio hecho en casa. Cuando Rose abrió su regalo y encontró las lleves, lloró. Lloró tanto que temí haberme equivocado. Habíamos reafirmado nuestra confianza en ella, y eso para Rose era algo verdaderamente importante.

***

—¡Hola, mamá, hemos llegado!

–¡Hola, Rose, adelante! ¡Hola, Mike! ¡Hola, angelitos míos!

Mike y mis nietos me abrazaron, Rose me besó estrechándome fuerte. Claire estaba triste y, al igual que Rose, no lograba esconder sus sentimientos. Tommy saltaba como un canguro por la casa para agotar el aluvión de energía que había acumulado. Era muy revoltoso y, en su presencia, cualquier lugar cobraba vida.

–¡Claire, tesoro! No debes estar triste. ¿Dónde has escondido tu bonita sonrisa?

–Claire ha recibido una mala noticia hoy —dijo mi hija mientras le acariciaba dulcemente la cabeza—. Además del funeral del abuelo, la ha dejado Morgan, su novio.

–¿Morgan te ha dejado hoy? —le pregunté, fingiendo una exagerada expresión de estupor.

–¡Sí, ese estúpido idiota! Me ha dejado por medio de un mensaje en el teléfono. ¡Ni siquiera ha tenido el coraje de hablarme, de mirarme a la cara, ese cobarde!

–¡Oh, ya veo! ¿Y qué dice ese mensaje?

–Dice que me deja. ¿Qué otra cosa quieres que diga?

–Las palabras son muy importantes, cariño mío. A partir de esas palabras, puedes comprender si él tiene miedo, si solo necesita algo de tiempo, si hay aún esperanza o si ha terminado para siempre —contesté con el orgullo de una mujer que ha adquirido cierta experiencia al respecto.

Molesta, Claire metió la mano en el bolsillo y sacó el teléfono. Presionó algunas teclas a una velocidad impresionante, haciendo unos movimientos que para mí eran del todo casuales, pero que para ella tenían un sentido preciso. Luego, una vez que encontró el mensaje, me lo leyó.

–Bien, dice así: «Te ruego me perdones, pero no creo que lo nuestro pueda funcionar. Te he querido mucho y tú a mí, esto lo sabes bien. Pero ahora acabó. Yo he tomado un camino distinto; sé que me comprenderás y que me aceptarás incluso por esto, por mi debilidad y por mi cobardía. No me busques más, yo no lo haré. Buena vida Claire, adiós». ¡Esto es todo!

Apagó el teléfono y lo guardó nuevamente en el bolsillo, mientras que con un dedo se secaba una tímida lagrima que asomaba por sus magníficos ojos azules.

–Es un muchacho maduro, Claire. Son palabras sinceras y, por lo tanto, dolorosas de escuchar; sobre todo, cuando el corazón no querría que sean pronunciadas por la persona que uno ama.

–Maduro o inmaduro, no es algo que me interese. ¡Tiene mi edad, abuela, y a los quince años es posible conservar una pizca de inmadurez! —explotó.

La dejé desahogarse: era lo mejor que podía hacer en ese momento.

–Si uno es inmaduro, entonces, no se pueden llevar en el bolsillo las llaves de la casa —dije esbozando una leve sonrisa mientras dirigía la mirada hacia Rose—. ¿Estoy en lo cierto, pequeña mía?

–¡Pero mamá!

–Yo tengo las llaves de casa desde hace mucho, abuela —replicó Claire, mostrándomelas con orgullo y con una sutil mueca.

Le sonreí, Claire me devolvió la sonrisa y Rose bajó la mirada hacia el piso, enmudecida e incómoda.

–¡Yo también quiero las llaves de casa, yo también las quiero! ¡Mamá, papá! ¿Cuándo me las daréis? ¡Quiero jugar! —gritó el pequeño Tommy que, entre tanto, había venido hacia nosotras, divertido por la escena que unos actores improvisados y solitarios habían interpretado ante sus pequeños ojos, intentando llenar el escenario de la vida.

¡Quién sabe cómo nos veía ese pequeño desde allí abajo, con la mirada constantemente hacia arriba! Estos adultos “extraños” que hablaban de cosas “extrañas”, en lugar de quedarse tranquilos y jugar con sus muñecos. Acaso se preguntaba dónde habríamos guardado nuestros muñecos, nuestros juguetes. Quizás hubiera querido verlos, tocarlos, cogerlos para jugar con nosotros. Y él los hubiera animado con su fantasía, les hubiera dado vida, forma y colores como solo un niño sabe hacer. Para él todo es un juego, la vida misma es un juego. Y siempre el juego es distinto, aun cuando los muñecos son siempre los mismos, porque no existe nadie mejor que un niño para evaluar todas las posibles alternativas, para volverlas reales y darles forma en su mente. Entonces, ¿por qué no jugar, por qué lanzarnos a los brazos de una existencia hecha de miedos, preocupaciones y problemas?

Él, pidiendo las llaves, quería entrar en nuestro mundo, pero nosotros ya habíamos superado la fase de la despreocupación, habíamos enfrentado con éxito la de la conquista, la del trabajo. Y yo, a diferencia del resto, ya había experimentado el gusto agrio del abandono, dos veces a falta de una. Los demás, los más jóvenes, estaban todavía detenidos en la estación anterior y, desde allí, disfrutaban del paisaje —bonito o no— mientras aguardaban a que el tren de la vida los condujese a otro lugar, sin saber a dónde.

Podían mirar hacia adelante en busca de una meta. Pero también hacia atrás, hacia el punto de partida, allí donde todo el mundo tiene un inicio, en la nebulosa de los recuerdos endulzados por el paso del tiempo. En su viaje, estaban acompañados de otros pasajeros, algunos entristecidos y otros felices, sanos o enfermos. Precisamente como ellos. Clones de una civilización que pretende volver a todos iguales, un hormiguero observado por un ser superior donde los “distintos” son considerados anómalos, como hormigas que caminan en la dirección opuesta y, por lo tanto, nunca encontrarán las migas.

Yo, en cambio, podía forzar la mirada si la dirigía hacia el inicio, hacia mi pasado, a través de la espesa niebla, allí donde todos mis recuerdos se mezclan. Son míos, muy míos, desordenados y dispersos como los soldados muertos en un campo de batalla que no han decidido dónde caer, que han sido asesinados mientras trataban de cumplir su objetivo y allí los han dejado, abandonados para siempre, olvidados por todo y por todos. Si miro hacia adelante, sé que la última estación de mi viaje no se encuentra muy lejos. Puedo casi verla, tocarla con la mano, la siento. Alcanzar mi última estación es mi último proyecto, ese que ejecutaré tarde o temprano. Y ahora que mi último compañero de viaje —que había entrado en mi vagón a mitad del trayecto, que me había hecho compañía haciéndome sentir más viva que nunca— había bajado del tren sin siquiera saludarme, me sentía más cercana a la meta, aunque a merced del miedo y del total desconcierto.

Él había llegado a su estación, aquella en la que había concluido su vida, su viaje. El precio que había pagado por su billete, al inicio del viaje, le permitía llegar hasta allí, no estaba autorizado para ir más lejos. A veces, fantaseo acerca de los amaneceres que verá desde ese lugar, sentado solo en un banco de una estación desierta. Me pregunto, también, si los rayos del sol que verá despuntar por la mañana serán similares a aquellos que solíamos ver juntos durante nuestras mañanas, sentados en el tren que continuaba su viaje sin que nos diéramos cuenta.

Aguardaré mi ocaso con serenidad, sin prisa, acompañada del humo de mis recuerdos y a la espera de fundirme con ellos para transformarme en un nuevo soldado caído en el campo de batalla, allí olvidado. Desde hoy, seré solo una espectadora y observaré las imágenes de mi vida desplegarse más allá de la ventana del tren en marcha y, con cada salto sobre el rail, recordaré que aún estoy aquí. Observaré a los transeúntes y ayudaré a aquellos que, al extraviar su camino, me pedirán información para alcanzar su meta. Pero no pretenderé jamás ser escuchada y aceptaré las críticas que me harán sobre el modo en el que yo, una simple mujer de la periferia, he afrontado mi viaje. Y al llegar el alba, estará él al pie de mi cama, como una sombra negra sin detalles definidos, y me despertará y me invitará a seguirlo para presenciar, una vez más, un nuevo nacimiento: el mío.

Claire me miraba; quizás esperaba una réplica de mi parte que alimentase aquella discusión, la cual resultaba estéril ante mis ojos ancianos. Podía hacer más por ella, podía darle un regalo. Por lo tanto, la desilusioné, no contesté el desafío, sino que me rendí, despojándome completamente delante de ella.

–Claire, ven conmigo al jardín. Te contaré una historia que te gustará.

–¿De qué se trata, abuela? No me hables de fábulas o cosas similares, ya no soy una niña y no estoy de humor para escuchar historias en las que hace tiempo dejé de creer.

–Sí, puede ser que sea una fábula, pequeña mía. Dices bien. Por este motivo, cuando pienso y tomo conciencia de cuán importante ha sido para mí, siento escalofríos atravesando todo mi cuerpo. Te hablaré de mi vida, solo si deseas escucharme, para que tú puedas confrontarla con la tuya y puedas descubrir que, a pesar de la distancia que existe entre mi generación y la tuya, no somos tan distintas.

Claire miró a Rose por un instante. Rose le sonrió invitándola a seguirme. Estaba conmovida. Ella conocía toda mi historia, hasta los más mínimos detalles, incluso, los más íntimos, uno de los cuales se había transformado en ella misma. Aceptó mi invitación con un silencioso movimiento de cabeza, los ojos fijos apuntaban hacia el piso. Era su modo de agradecerme. El sol, al momento del crepúsculo, confundía los colores del mundo, uniformándolos en una única mancha negra y chata, carente de profundidad. Sentadas sobre el mismo banco en el que nosotros solíamos detenernos a admirar el atardecer durante tantas primaveras, saboreábamos el alborozo de un mundo que se manifestaba en dos dimensiones, de colores indefinidos y sin detalles, silueteados por todo y para todos, para que nadie, jamás, alimentase alguna duda sobre su belleza. Con la mirada fija, seguíamos el arcoíris pintado en el cielo de un rojo intenso, al abrigo de los árboles ennegrecidos por el sol, que bajaba hacia el enérgico azul generado por la profundidad del espacio, así como se presenta ante los ojos cuando se lo mira desde aquí abajo. Rápidamente, esos colores se habrían esfumado como una pintura de acuarelas olvidada, aún fresca, bajo la lluvia. El rojo habría tomado la delantera sobre la tierra para luego dejar espacio a la oscuridad apremiante de la noche. Una noche sin luna, una noche con muchas estrellas.

Claire se tumbó apoyando su cabeza sobre mis piernas. Movía los ojos siguiendo las trazas del cielo para contar las estrellas que ya podían vislumbrarse, a pesar de que la luz del día aún no se había apagado por completo. Tal vez buscaba una estrella más en el cielo, aquella que aún no había sido vista por ningún observatorio, por ningún telescopio. Se dice que cuando uno muere, se convierte en una estrella. Es bonito pensar que podría ser realmente así. La acaricié y percibí que estaba llorando, entonces, comencé mi relato.