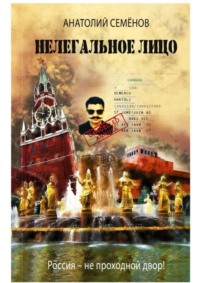

Czytaj książkę: «Нелегальное лицо. Россия – не проходной двор!»

Редактор Александр Серов

Корректор Игорь Шахов

© Анатолий Семёнов, 2020

ISBN 978-5-4498-3649-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

В своём сатирическом произведении «Нелегальное лицо. Россия – не проходной двор» Анатолий Семёнов рассказывает о последнем десятилетиии существования СССР, отце-фронтовике, своей матери – воспитавшей десять детей, Матери-героине, старшем брате – строителе БАМа, о репатриации братьев и сестёр на Историческую Родину, и о том, как спустя десять лет работы в России он оказался на нелегальном положении. Эта книга о столкновении обычного человека с государственной системой и важными чиновниками. Тонкий юмор придаёт его рассказам особый колорит и увлекает с первых страниц. Дядя – капитан дальнего плавания, отсидел срок за незаконное хранение валюты. Муж сестры – цеховик и подпольный советский миллионер, нелегально перевёз в Израиль фамильные драгоценности и бриллианты. Подполковник ФМС, не выпускающий из страны нарушителя визового режима, полон решимости отдать его под суд. Также книга раскрывает взгляд автора на любовь и предательство, потерю и обретение веры, на пропагандистскую кухню западной и российской телевизионной журналистики.

© Анатолий Семёнов, текст, дизайн обложки. 2020

***

Лене Семёновой, моей бывшей жене и спутнице в сложные годы испытаний в эмиграции

Жизнь изо всех сил старается походить на хорошо придуманную историю.

Исаак Бабель. «Мой первый гонорар»

Предисловие

Предупреждаю сразу: моя книга – это автобиографический вымысел. Так что убедительно прошу особо впечатлительных читателей не принимать данное сочинение близко к сердцу, даже несмотря на схожесть героев с реальными людьми. В жизни каждого нередко происходят непредсказуемые события и перемены. Судьба нагло вторгается туда, куда её не просят, нарушая наши планы. Не являясь исключением, я взял на себя смелость – осознавая всю ответственность, – изложить некоторые подобные события моего героического прошлого.

Воспоминания порой не поддаются точной хронологии, а мои – особенно. Осмысляя собственные действия и поступки в прошлом, я погружался в рефлексию.

Книгу я хотел назвать «Повесть о настоящем человеке», но в какой-то момент усомнился. А вдруг это роман? Тогда возникло другое название: «Герой нашего времени». Но меня осудили. Сказали: такое произведение уже есть, причём гениальное. Да и какой ты герой? «Какое время, такие и герои», – напомнил я моим судьям народную мудрость. Короче, и от «Героя» пришлось отказаться. Настоящее заглавие мне подсказал подполковник Федеральной миграционной службы. Сделал он это непреднамеренно – не думаю, что офицер ФМС хотел подсказать название для сатирического произведения. Но он это сделал, и я ему благодарен. Благодарен за его верную службу Родине и за всё, что меня с ним связывало.

Должен чистосердечно признаться: я не хотел писать эту книгу. Говорю без лукавства. Я не был способен на такой подвиг. Написать книгу – это тяжкий труд. А написать хорошую книгу – значит провести за письменным столом долгие бессонные ночи, месяцы и даже годы своей жизни. Потому что если браться, то нужно творить, как Лермонтов или хотя бы как Семёнов (я про Юлиана Семёновича говорю, не подумайте обо мне чего). Только в большом писателе загорается божественный огонь вдохновения, который после его смерти продолжает гореть в гениальном произведении. Меня этот огонь миновал. А за письменный стол принудил сесть неведомый мистический голос. Я долго боролся с искушением – до той поры, когда зыбкое честолюбие доросло до пошлого тщеславия. Это был переломный момент. Вот тогда я и решился. Помогал мне тот самый мистический голос, который щедро одаривал меня идеями, предложениями и даже, когда он был в ударе, наговаривал целые абзацы будущей книги. Я делал какие-то наброски в блокноте, записывал навязчивые фразы на разрозненных листочках и всём, что попадалось под руку, но продолжал противостоять соблазну сесть за письменный стол и послужить древнегреческой музе. Немаловажным фактором в принятии мной решения стало письмо президенту Российской Федерации, которое, каюсь, я написал под диктовку того же могущественного таинственного голоса. Мне и в страшном сне не могло присниться, что это письмо послужит основанием для сатирического произведения. Но реальность современной России оказалась настолько неприглядной, что я был вынужден пойти на это, и, видно, с того момента тяжкой участи писателя мне было не избежать. В каждом из нас где-то таится этот неведомый внутренний голос. И я даже догадываюсь, в каком именно месте.

Эту книгу я писал в разных странах, даже в разных полушариях (почти как Хемингуэй). Я не расставался с мыслью о ней, куда бы ни заносила меня нелёгкая судьба. Работу начал в 2007 году в Москве при президенте Путине. Вторую часть писал в Финляндии, когда президентом России избрали Медведева, – я в это время не по доброй воле отсиживался в гостинице «Sokos» в Хельсинки. Проработкой характеров и деталей занимался снова в Москве при вновь избранном президентом Путине. Завершал книгу на берегах Онтарио в городе Торонто при премьер-министре Канады Стивене Харпере. Окончательная редактура была сделана при молодом и перспективном Джастине Трюдо, сменившем в должности Стивена Харпера. Я писал в кровати, в самолёте, в поезде, в библиотеке, за рулем автомобиля, в телефонной будке и даже под душем. Я довёл себя до морального истощения, не досыпал, не доедал, похудел – но книгу я написал! Для кого? И почему я вообще взялся за перо? Вразумительный ответ на этот вопрос у меня один: чтобы переложить ответственность за свои ошибки и поступки на ваши плечи. (Ведь обвиняя других в своих неудачах, – легче жить.) Мне понадобилось для этого десять лет жизни, и насчёт шедевра этого произведения судить тоже вам, дорогие читатели.

Мой друг Павел, видеооператор иностранных корпунктов, прочитав рукопись первой части, позвонил мне из Москвы в Торонто и задал обескураживающий вопрос: «Ты ещё собираешься возвращаться в Россию?» – «Разумеется, собираюсь!» – оскорбился я. И добавил: «Я же не Салман Рушди, приговоренный на родине к смертной казни за роман». – «Тогда измени фамилии героев своей книги! – настоятельно посоветовал друг. – Иначе тебя ждет судьба Салмана Рушди». Но я, несмотря на это предупреждение, отказался. Отказался по нескольким причинам. Во-первых, страна должна знать своих героев, скрывать это – недостойно автора. Во-вторых, не хочу нарушать художественность формы. В-третьих, это уже не люди, не физические личности, а литературные персонажи. И в конце концов, каждый настоящий автор стремится обессмертить своих героев. Надеюсь, прототипы героев моего произведения будут необычайно благодарны за мой бескорыстный титанический труд. А если нет, то я напомню им слова Антона Павловича Чехова, который сказал: «Вся наша жизнь – сюжет для небольшого рассказа». А за то, что вместо короткого рассказа я навязываю вам, читатели, автобиографический роман, прошу меня простить великодушно и не судить. Для вас только лишние хлопоты, для меня – скандальная популярность. Вам это надо? Поверьте на слово, я не стремился нанести вреда вашему душевному здоровью и психике. Живите с миром и берегите себя. Жизнь коротка, так что не занимайтесь пустым неблагодарным делом. Лучший судья своим поступкам – я сам.

И последнее. В тексте встречаются нецензурные выражения. Я в этом не виноват, даже пытался бороться с ненормативной лексикой, сокращал и заменял эвфемизмами. Но бороться с великим, могучим, правдивым и свободным русским языком – безрассудство. Имейте это в виду.

***

– Что, по-вашему, самое большое счастье?

– Жить в нашей стране.

– А самое больше несчастье?

– Самое большое несчастье – это иметь такое счастье.

Старый еврейский анекдот

Пролог

В Администрацию Президента Российской Федерации, Президенту РФ Путину В. В.

от Семёнова Анатолия Юрьевича, гражданина Канады, паспорт № ВА 700124, выдан 16.11.2006 посольством Канады в г. Москве.

Уважаемый господин Президент, Путин В. В.,

я, Анатолий Семёнов, бывший гражданин СССР, а ныне гражданин Канады, нахожусь в России с 2000 года по приглашению МИД, работая видеооператором в иностранных корпунктах в г. Москве. По причине болезни я просрочил свою визу М-VI №0389543, которая истекла в апреле 2005 года. Имея просроченную визу, я не могу выехать за пределы РФ для того, чтобы получить новую российскую визу.

Я неоднократно обращался в соответствующие органы (УВИР, МИД, ФМС) с просьбой о выдаче выездной визы, но вопрос до настоящего времени остается не решённым. Начальник УВИР г. Москвы (ул. Покровка, д. 42) утверждает, что мой вопрос может быть решён только в судебном порядке, путем выдворения (депортации) меня из России.

За время моего нахождения в г. Москве с 2000 года по настоящее время у меня появилась семья. В январе 2003 года у меня родилась дочь, что подтверждает Свидетельство о рождении. Но официальный брак с гражданкой России я не могу зарегистрировать в ЗАГСе, поскольку для этого мне требуется действительная российская виза.

Уважаемый господин Президент, я полностью осознаю, что, просрочив свою визу, совершил административное правонарушение. Убедительно прошу Вас, принимая во внимание наличие у меня семьи в Москве, не депортировать меня из России и дать разрешение на выдачу выездной визы.

С уважением, Анатолий Семёнов.

15 января 2007 года

Железный занавес

Эту историю невозможно представить без подполковника Шпаковского Владимира Владимировича, заместителя начальника Отдела регистрации и учёта иностранных граждан Управления Федеральной миграционной службы по городу Москве, подтянутого, симпатичного мужчины средних лет. Уже при нашей первой встрече я догадался, что имею дело с незаурядной личностью. Небрежно вертя в руках мою просроченную визу, господин Шпаковский с напором в голосе поинтересовался:

– А где вы были всё это время и чем вообще занимались?

Этот странный вопрос был задан на лестничной площадке, у двери кабинета заместителя начальника ФМС. Похоже, чувство такта у него отсутствовало. Господин Шпаковский даже не догадывался, что спрашивает об интимном, нарушая мое privacy – право на неприкосновенность частной жизни. Что оставалось делать в такой ситуации? Как было реагировать? Пришлось сознаться: был в России. Но так как наш разговор происходил при посторонних, я не решился добавить, что занимался повышением рождаемости в стране. Во всяком случае, мне удалось внести свою лепту: у меня родилась умная и красивая дочь. Сам Президент России это отметил, официально сообщив по телевидению: «Заметен рост рождаемости в России», – и пообещал согражданам за второго ребёнка двести пятьдесят тысяч рублей. Слов нет, сумма ощутимая, и мы с женой поначалу даже соблазнились, но, хорошо подумав, решили не торопить события. Я – лицо нелегальное, а в России рожать от нелегала – безрассудство, потому как власти не признают законным браком гражданские отношения. И начнутся долгие хождения по мукам, в процессе чего всплывут нежелательные факты и подробности. Хотите доказательств? Я их вам предъявлю. Оформляя российское гражданство нашей дочери, в паспортном столе ответственное лицо в служебной форме заявило: «Отцу необходимо представить справку из посольства, что ребёнок не имеет канадского гражданства». Это, конечно, абсурд: нет такой необходимости, как нет и постановления на этот счёт. Но если дело касается российского гражданства – тут на всё можно решиться. За российское гражданство не то что последние деньги, жизнь отдают. Я был тому свидетелем – и даже сам был готов принести себя в жертву! Но жена посоветовала не совершать провокаций в канадском посольстве – неизвестно, чем всё закончится. Вкладыш, удостоверяющий российское гражданство дочки, мы всё-таки получили. Это оказалось поразительно просто. Я потом долго недоумевал, как это произошло. Простая удача или игра случая? Случайное торжество справедливости или триумфальная победа российского федерального конституционного закона? Но всё оказалось прозаичнее: ответственное лицо продвинули по карьерной лестнице, и наши документы попали на рассмотрение к молодому, ещё не обремененному опытом сотруднику, и тот, ещё не ведая про служебные тонкости и удобство своего положения, выдал нам документ, удостоверяющий личность и гражданство нашей дочери, без извлечения личной выгоды.

Итак, после посещения жёлтого здания на Покровке и увлекательного общения с подполковником Шпаковским я сидел дома и, опасаясь погрузиться в затяжную депрессию, обдумывал план дальнейших действий. Что мы имеем? Первое: все мои действия бесполезны. Всюду отказ. Тупик. Второе: угнетение сознания и духа. Короче, полный набор неудачника. Я когда-то занимался в шахматной секции при городском Доме офицеров. Так вот, в шахматах есть положение, когда любой ход только ухудшает ситуацию. Называется цугцванг. Примерно в таком положении я и находился.

В это время и позвонил неожиданно Павел – как с неба свалился. Тот самый, который советовал изменить фамилии героев этой книги и выяснял, собираюсь ли я возвращаться в Россию. Павел раньше работал оператором в московском корпункте государственного норвежского телеканала NRK. Мы с ним познакомились в Чечне ещё в 2000 году, когда вместе работали в общей группе аккредитованных иностранных журналистов, которые освещали действия российских военных в Грозном. Аккредитацию на эту поездку выдавал лично Ястржембский, тогдашний руководитель Информационного управления Администрации президента, контролировавшей поступление информации из Чечни. Пластиковая карточка хранится у меня до сих пор. Павел успешно работал под руководством Ханса-Вильгельма Стейнфельда, шефа-корреспондента норвежского корпункта, «очерняя российскую действительность», как и другие иностранные СМИ в России, пока неожиданно для всех Ханс его не уволил. Что касается Ханса, он заслуживает особого внимания.

Известный как в России, так и в Европе неординарный норвежский телекорреспондент, автор многих популярных книг, статей и радиопрограмм о России, Ханс-Вильгельм Стейнфельд был близко знаком с Михаилом Горбачёвым. Именно он первый из иностранных журналистов взял знаменитое телеинтервью у президента СССР сразу после того, как Горбачёв в 1991 году сложил с себя полномочия; это интервью транслировали все мировые телекомпании.

В общем, после возвращения Павла из Чечни Ханс его уволил. Мой друг оказался в подвешенном состоянии. Павел всё чаще стал задумываться о возвращении к родным пенатам в Мурманск. Но в родном городе ловить ему было нечего. Я предполагаю, что Ханс-Вильгельм остался недоволен работой своего оператора, который без должного рвения очернял российскую действительность в Чечне, не настолько усердно, как сам Стейнфельд, настоящий талант в этом деле. Но угнаться за истинным профессионалом невозможно: российские реалии Ханс представлял в неблаговидном свете с особенным воодушевлением и мастерством – в этом ему не было равных.

Когда в декабре 2000 года мне предложили должность в корпункте голландского телеканала NOS, – я у них уже прошёл собеседование и отрабатывал последний месяц у финнов – я вспомнил про безработного Павла и порекомендовал своему финскому шефу-корреспонденту Мартти Хосиа рассмотреть его кандидатуру мне на замену. Мартти уже был знаком с Павлом по работе иностранных тележурналистов в Чечне. Так что его приняли в финский корпункт, причём с повышенной зарплатой. (Мне почему-то Мартти повышать зарплату отказался.)

И вот Павел позвонил и спросил:

– Чем занимаешься?

– Цветы поливаю, – ответил я. – Что ещё остаётся делать?

– Ты серьёзно? – усомнился Павел.

– Конечно. Они же засохнут.

– Записывай телефон…

– Какой телефон? – переспросил я. И поинтересовался: – Ты куда пропал? – В последнее время я радовался всему, что отвлекало от мрачных мыслей.

– В норвежском корпункте освобождается место, – сообщил Павел хорошую новость.

– А Ханс? – Со Стейнфельдом, непредсказуемым, импульсивным журналистом, я не горел желанием связываться.

– Ханс в Норвегии. Контракт закончился. Приехал новый шеф бюро – Арне.

– Такой же мудило? – усмехнулся я.

– Не думаю… – проговорил Павел. – Ханс один на всю Норвегию.

– Ханс скоро вернётся, – заметил я с уверенностью.

– С чего ты взял?

– Он там долго не выдержит. Его только негатив привлекает. Особенно российский.

– Ну да, – согласился Павел. – Подобных ему типов сюда тянет, как мух – на навозную кучу, – философски прибавил он и сказал: – Чего им у себя не хватает?

– Духовности, о которой ты мне постоянно рассказывал. Крис даже женился на балерине из Пскова и купил квартиру на Академика Королёва…

– Потом расскажешь! – перебил меня Павел и настойчиво произнёс: – Звони норвежцам, пока они другого не взяли. Ты же не один в Москве оператор с английским.

Здесь я с ним был согласен: хороших операторов в Москве со знанием английского найти можно. Может, не с таким хорошим английским как у меня, но для оператора это не принципиально. Я записал номер и в тот же день созвонился с новым шефом бюро. Разговор получился коротким и деловым, и это меня сразу порадовало. Арне предложил встретиться. Нравится мне работать с иностранными корреспондентами. Не в пример российским они не задают лишних вопросов, чётко знают чего хотят, без долгих предисловий назначают встречу и талантливо очерняют российскую действительность. Хотя были редкие случаи, когда и приукрашивали. Изюминка состояла в том, что работа в иностранном корпункте была для меня единственным шансом легализоваться в России без долгого, мучительного и унизительного процесса депортации. Я всё ещё надеялся уладить проблему со своей просроченной визой наименее болезненным для себя способом. Иностранный корпункт обладает правом обратиться в Министерство иностранных дел с просьбой о выдаче визы и аккредитации для своего сотрудника. Это был для меня реальный выход из цугцвангового положения, надежда, подаренная мне Павлом. Я мог бы снова официально работать, свободно передвигаться по столице и за её пределами, вести обычную, привычную жизнь – и даже мог зарегистрировать в ЗАГСе отношения с гражданской женой, хотя с этим как раз не спешил.

На следующий день, окрылённый и счастливый, я отправился на собеседование. В метро, как уже неоднократно случалось, меня остановил сержант милиции и потребовал предъявить документы. Я к этому почти привык:

«интерфейс» у меня не славянский. Но проблема заключалась не во мне, а в моей просроченной визе. Предстояло откупиться. Так поступают все приезжие, у кого с документами непорядок. И на такой случай я всегда держал в кармане пятьсот рублей.

Я протянул милиционеру паспорт с оттиснутым золотом канадским гербом на синей обложке.

– Вы из Канады? – заинтересованно произнёс страж общественного порядка, увидев обложку моего паспорта.

– Из Канады, – подтвердил я.

– Как там жизнь? – полюбопытствовал он с оживлением.

– Как в сказке.

– А здесь вы чего?..

– Работаю.

– В Канаде тоскливо? – улыбнулся сержант.

– Ага. Зато в России весело.

– Так всегда. Загадочная русская душа. Иностранцам здесь нравится… А берёзы в Канаде есть?

Вопрос застал меня врасплох – настолько он не вязался с ситуацией. Сержант милиции в метро спрашивает нарушителя визового режима, есть ли берёзы в Канаде. Помнил я одно четверостишие в тему:

Над Канадой небо синее,

Меж берёз дожди косые.

Хоть похоже на Россию,

Только всё же не Россия.

Но я его воспроизвёл мысленно, а сержант тем временем продолжил меня удивлять:

– Мой друг уволился из милиции и в Канаду эмигрировал.

– Как ему удалось? – искренне удивился я.

– Женился на еврейке, и… мама не печалься, папа не горюй… Здесь ловить нечего, – с грустью заключил он.

– Может, и вам тоже того… в Канаду? – предложил я симпатичному милиционеру.

– Какая Канада? Я на русской женат. И Родину свою люблю, – без улыбки ответил он, возвращая мне паспорт.

Я взял документ и спрятал в карман. Пятьсот рублей не доставал. Негоже было оскорблять патриотические чувства сержанта своими непотребными деньгами, он такого не заслужил.

У перрона встал поезд, раскрылись двери. Из вагонов высыпали пассажиры. Мы с сержантом тепло попрощались. В наше время нечасто встретишь стража порядка, бескорыстно служащего высоким идеалам. Душевного – тем более. Мне в тот день впервые попался душевный милиционер. Выпал редкий случай. А в советское время положительные люди были нашими маяками, про них писали в газетах и сочиняли песни. Милиционер дядя Стёпа вызывал уважение всех – от мала до велика. Наши герои были честными, с добрыми идеалами, о таких сегодня лишь изредка публикуют скупые заметки, да и те вызывают скорее недоумение. Другое время, другие ценности…

Ехал около часа; норвежский корпункт находился в самом конце Ленинского проспекта, в новом высотном здании, которым заведовало УпДК – Управление

по обслуживанию дипломатического корпуса. Вагоны, по обыкновению, были заполнены нервными пассажирами. Под землёй, куда не проникают солнечные лучи, острее проявляется авитаминоз. Я обратил внимание на молодую беременную женщину, стоявшую рядом. Её округлый живот говорил о большом сроке. Вряд ли я придал бы этому значение, если бы напротив беременной женщины не сидели три молодца, красавцы как на подбор. Контраст оказался вызывающим. Один, в поисках умных мыслей, читал газету. Двое других глядели в пространство.

Первое в жизни серьёзное потрясение я испытал в пятом классе. Михаил Павлович Мадатов, требовательный преподаватель музыки, поставил весь класс перед неприятным фактом, сообщив: «Человек – социальное животное. Это ещё Аристотель сказал. В нас много животных инстинктов. Так что помните об этом, когда на мой урок приходите». Мы, конечно, уже были знакомы с теорией эволюции Дарвина, но лишь в общих чертах – не до такой степени! И почему учитель пения на уроке музыки сообщил нам о животной природе человека? Может, ему не нравилось, как мы поём?.. Это откровение оказалось настолько огорчительным для советских пионеров, что многие поделились новостью с родителями, и те наконец узнали, чему нас обучали на уроках музыки. Скандала не было, но преподаватель ботаники и биологии, полная с усиками женщина, имела с Михаилом Палычем продолжительную беседу.

И вот в метро я воочию видел социальное зверьё, не скрывающее свои животные инстинкты.

Мой бывший шеф с телеканала «Russia Today», Алексей Дементьев, у которого на дверях кабинета висела красноречивая табличка «Вазелин надо ещё заслужить», укоризненно однажды заметил: «Толя, у тебя обострённое чувство справедливости». На подобные заявления люди реагируют по-разному. Лично я, услышав такое от своего шефа, смутился и растерялся. О некоторых собственных недостатках мне известно – об этом при каждом удобном случае мне напоминает жена. (У кого нет недостатков, пусть первый бросит в меня камень!) Но чтобы непосредственный начальник завёл об этом разговор, – с таким я столкнулся впервые. Спасибо, уважаемый Алексей Викторович, что избавили от искаженного восприятия окружающей действительности и помогли прозреть. Моя тонкая впечатлительная натура стремится помочь всем униженным и оскорблённым. Меня возмущает вселенская несправедливость и несовершенство мироустройства.

Как-то на очередном общем собрании нашего отдела я имел наглость высказаться о неподобающем поведении корреспондентки, с которой работал в командировке, – рассказал о злодействах и интригах мадмуазели с южной внешностью. В результате моя популярность среди коллег по цеху резко выросла. Но моя выходка пришлась не по нраву Дементьеву, отвечавшему за распределение вазелина для подчинённых сотрудников. Надеюсь, читатель понимает, для чего я об этом упоминаю: чтобы не возникло сомнений по поводу моей гипертрофированной восприимчивости. Я чистосердечно признаюсь: моё обострённое чувство справедливости – как высоковольтные провода, такого же высокого напряжения. Не влезай! Убьёт!

И вот я со своим оголённым, как провода, восприятием в переполненном вагоне напротив молодых красавцев. Всё тогда закончилось хорошо и для меня, и для беременной женщины. Добры молодцы уступили ей место. Причём встали все трое. Обострённое чувство было удовлетворено и высоким напряжением никого не убило. Дементьев, несомненно, прав, но меня удивляет другое: почему я сам об этом никогда раньше не задумывался? Задачка, как говорится, с двумя неизвестными. Хотя почему с двумя? С одним хорошо известным дивергенциальным членом, который, как известно, не отбрасывается. У меня же на лице написано: дивергенциальный член. И всем это видно. Ладно. Это сложная теория…

Новый шеф-корреспондент московского корпункта норвежского телеканала встретил меня приветливо. Арне оказался мужчина подтянутый, среднего роста и возраста, с открытым добрым лицом и высоким лбом. Одним словом, приятной наружности интеллигентный человек. Как и многие иностранные корреспонденты, работающие в России, он говорил по-русски с незначительным акцентом. Зато речь его была чистой и грамотной, без примеси инородных слов, – видимо, Арне был в университете отличником.

Собеседование длилось не более десяти минут. Тот же финский корпункт, например, неделю вынудил меня томиться в ожидании ответа.

– А как насчёт командировок? – заканчивая интервью, поинтересовался Арне.

Это был ожидаемый вопрос, но к тому времени я уже терялся, не знал, честно на него отвечать или лгать. Я не люблю командировки! Там приходится много работать, преодолевая стресс и напряжение. А я от этого устал. В командировках, как и в горах, проявляются настоящие личностные качества и подлинный характер напарника. И мне приходилось уже не раз попадать в неприятные ситуации. Нередко в командировках происходят любопытные случаи. Вот где источник забавных историй и компромиссов. Всё зависит от степени алкогольного опьянения съёмочной группы. Лично я не пью и потому интересного рассказать о себе могу немного. Зато о коллегах поведаю с большим удовольствием. И пусть они на меня зла не держат. Как гласит русская пословица, мало ли что было, да быльем поросло.

С одним молодым оператором с RT, где я некоторое время добросовестно пятнал свою и без того запятнанную репутацию, приключилось загадочное происшествие. Нет, его не похитили пришельцы, хотя и такое не исключено. Всё было гораздо прозаичнее. Бывший мой сослуживец спустил в воду двадцать тысяч долларов. Вы спросите как? Да легко. Но сделал он это неумышленно. За это можно ручаться. Из рук оператора непроизвольно выскользнула дорогостоящая телевизионная камера в чистое с прозрачной водой озеро. Съёмочная группа к тому времени уже неделю трудилась над сложным сюжетом о природе богатого цветными металлами Красноярского края. Сказывались усталость, недосыпание, недоедание – все прелести тяжёлой бесполезной телевизионной работы. Оператор, сидя в лодке, сосредоточился на лазурной глади и на потерю камеры отреагировал с запозданием. Хотя корреспондент, продюсер и даже ассистент в один голос впоследствии утверждали, что коллега был трезв. И так и могло быть в действительности. Но телевизионная видеокамера, извините, не мешок картошки. Стоит такая вещица – как новый автомобиль, и если каждый оператор с «Russia Today» (а их там не двадцать и даже не сорок энергичных молодцов, а намного больше) хоть раз позволит себе упустить в воду кремлёвское имущество, вы представляете что будет? Нет, канал от этого не обеднеет, и его не закроют. RT финансируется из федерального бюджета, и президент не допустит прекращения его работы. Разве что руководству единственного в России канала, вещающего на Европу, Азию, Северную и Латинскую Америки на английском, арабском и испанском языках1, придётся отказаться от служебных «Мерседесов» и «Ауди» и пересесть на более скромные автомобили. Но на «Киа Рио» и «Хонда Сивик» их к Кремлю и близко не подпустят. Дешёвого юмора там не поймут. Возникнет вопрос: «Где деньги?» Ведь тут дело касается международного престижа страны и канала, который команда западных специалистов поднимала не один год.

В далеком счастливом детстве меня учили, что горькая правда лучше сладкой лжи. Уверяли, что честным надо быть до конца. Такому могут учить только в детстве. Повзрослев, мы не можем позволить себе эту роскошь. Правда идёт во вред. Люди не всегда хотят её слышать и не всегда к ней готовы. Но сейчас, ненадолго вернувшись в детство, я постараюсь быть честным. Это будет не смешно, уж не обессудьте. Я не в восторге от своей работы. Телевидение XXI века – это сливной бачок, извергающий на телезрителей поток зловонной лжи. Нескончаемый поток грязи, как вредный микроб, безжалостно проникающий в незащищённое от вируса сознание, калечит психику доверчивых людей. Телевидение – это поработитель и зло современного общества, наносящее непоправимый вред душевному здоровью и спокойствию людей. От плазменных телеэкранов сегодня невозможно скрыться. Они находятся в каждой квартире, в офисах, машинах, самолётах. Эти ловушки поджидают нас повсюду. Мы сами для себя их расставили. Пошлость, ложь, гламур, лицемерие, агрессия, насилие двадцать четыре часа в сутки извергаются на нас. Понятия о добре и зле искажены. Цель владельцев телеканалов, магнатов, олигархов и политиков – унижение человеческого достоинства. И справляются они со своей задачей великолепно, воплощая в жизнь хорошо известный принцип: «Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней». Чтобы освободиться от этого рабства, телевидение надо запретить. А кто не в состоянии без него прожить, того направить на принудительное лечение, как курильщиков и наркоманов. Я, например, не смотрю телевизор уже несколько лет и семье своей не разрешаю. Эту сермяжную правду рассказать Арне? Вряд ли она придётся ему по вкусу. И вряд ли после этого откровения он возьмёт меня на работу. Я даже знаю, что он мне ответит. Что западное телевидение отличается от российского. Что в европейских странах государство не вмешивается в работу журналистов. Что западные программы качественнее. Возможно, так. Не спорю. Мне неоднократно приходилось это слышать. Но Арне не скажет, что телевидение – инструмент управления сознанием, орудие распространения заказной и лживой информации. Допускаю, может, он об этом не догадывается. Я сам не сразу прозрел и открыл для себя эту правду. Потребовались годы работы в этой сфере, чтобы понять, а потом ещё работа над собой. Встречаются, конечно, честные журналисты, но, к большому сожалению, срок их жизни недолгий. В России честных устраняют, и неважно, где они трудятся: на телевидении, в газете или на радио. Дмитрий Холодов, Анна Политковская, Михаил Бекетов… Скорбный список можно продолжить. Это у них, там, в заманчивых европейских странах честных журналистов просто увольняют, а в России о них остаётся светлая память, иногда непродолжительная. Вот чем отличается российское телевидение от западного. «Пора не пора – открываю глаза. Кто не спрятался – я не виноват», – так охарактеризовал Ханс-Вильгельм Стейнфельд работу честных журналистов.