Czytaj książkę: «Нейрореабилитация. Часть 2», strona 5

Стандартный комплекс упражнений в нейроортопедическом костюме при полинейропатии

Предварительное измерение у пациента пульса и артериального давления. Одевание костюма в исходном положении лежа или на боку, возможно полусидя, стоя – в зависимости от двигательных возможностей пациента. Время одевания – около 5 мин.

Нагнетание воздуха с помощью компрессора в эластичные камеры, находящиеся в устройстве лечебного костюма, до состояния жесткости.

Адаптация и вводные упражнения: ходьба по прямой, ходьба приставным шагом, ходьба спиной. Продолжительность – 3—5 мин.

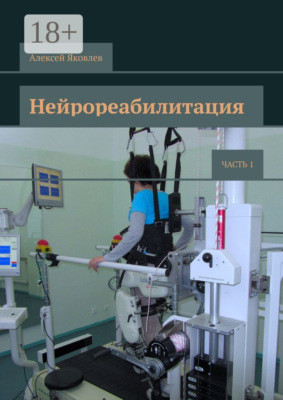

Ходьба на эллиптическом тренажере (рис. 22). Продолжительность – 5—10 мин. Эллиптическая амплитуда движения педалей до минимума снижает нагрузку на коленные и голеностопные суставы. Во время тренировки нога всегда находится в полусогнутом состоянии, что и предотвращает нежелательную нагрузку. Ходьба по эллиптической траектории, при которой движения всех частей тела синхронизируются, – самая эффективная форма тренировки для всех основных групп мышц: ног, бедер, ягодиц, а также мышц рук, плеч, спины и груди.

Эллиптические тренажеры позволяют выполнять движения не только вперед, но и назад, что дает возможность нагружать группы мышц, не задействованные при обычных нагрузках бега и ходьбы.

Рисунок 22. Эллиптическая тренировка в нейроортопедическом костюме

Упражнения с гимнастической палкой. Подъем рук различным хватом, сгибание / разгибание рук в локтевых суставах, отведение / приведение рук, перенос веса с ноги на ногу. Продолжительность – 5—7 мин.

Упражнения у шведской стенки (рис. 23). Отведение / приведение ног, сгибание / разгибание в тазобедренных суставах, подъем на носки / пятки. Продолжительность – 5—7 мин.

Рисунок 23. Занятия у шведской стенки в нейроортопедическом костюме

Упражнения с фитболом и медболом. Приседания у стенки с фитболом, поочередное выпрямление ног в коленном суставе, сидя на фитболе. Упражнения для верхних конечностей с использованием медбола.

Продолжительность – 5—7 мин.

Упражнения с использованием вибрационной платформы. Статическое удержание рук с ремнями 15 с 2 подхода (сгибание в плечевых суставах под 90°, отведение в плечевых суставах под 90°), подъем на платформу (аналогично упражнению степ платформе) 2 подхода по 30 с.

Нейроортопедические костюмы выполнены в виде плотно облегающего комбинезона, в котором имеются натяжные устройства – надуваемые насосом трубчатые камеры, расположенные вдоль конечностей и туловища по ходу мышц-антагонистов. Наполненные воздухом, камеры натягивают оболочку костюма, создают посегментарное обжатие мышц туловища и конечностей, что активизирует проприорецепторы, усиливается афферентация. Мощный поток импульсов активизирует центральную нервную систему (ЦНС), что обеспечивает нейрофизиологические условия для удержания позы, с последующей перестройкой систем супраспинального двигательного контроля на более близкое к норме физиологическое состояние.

Занятие в нейроортопедическом костюме при проявлениях полинейропатии можно сочетать с занятиями PNF-терапией (рис. 24). Методика PNF основана на принципах биомеханики тела и нейрофизиологии. Все мышцы, суставы, связки содержат проприорецепторы, реагирующие на растяжение или сжатие. С помощью специальных манипуляций происходит воздействие на данные рецепторы и осуществляется возможность стимулировать, инициировать или облегчить выполнение того или иного движения любой частью тела, вплоть до движений век.

Рисунок 24. Сочетание PNF-терапии с кинезиотерапией в нейроортопедическом костюме

Также возможно корректировать правильное направление, силу и объем движения. Кроме того, методика PNF позволяет работать с мышцами и опосредованно. Это значит, что если нет возможности воздействовать напрямую на пораженную мышцу, можно заставить ее работать, используя нормально функционирующие мышцы и части тела. Благодаря PNF стимуляции происходит формирование и закрепление движения на более высоких уровнях ЦНС, а значит появляются новые, правильные статические и динамические стереотипы, увеличивается двигательная активность.

Восстановление мелкой моторики у пациентов с полинейропатией

Для пациентов с явлениями периферической сенсомоторной дистальной нейропатии верхних конечностей по типу «перчаток» важное значение имеет назначение комплексов гимнастики, направленных на восстановление мелкой моторики.

Стандартный комплекс упражнений на мелкую моторику:

1. Ладонь на столе, тыльной поверхностью кверху, пальцы слегка раздвинуты:

– приподнимание по очереди каждого пальца;

– круговые движения каждым пальцем на весу;

– отведение каждого пальца из стороны в сторону поочередно. Остальными пальцами стараться не шевелить.

2. «Сгибание—разгибание пальцев»:

– поочередно сгибать пальцы правой руки, начиная с большого пальца;

– выполнить то же упражнение, только сгибать пальцы, начиная с мизинца;

– выполнить два предыдущих упражнения пальцами левой руки;

– согнуть пальцы правой руки в кулак, поочередно выпрямлять их, начиная с большого пальца;

– выполнить то же упражнение, только выпрямлять пальцы, начиная с мизинца;

– выполнить два предыдущих упражнения пальцами левой руки.

3. Сжимание всеми пальцами полотенца, лежащего на столе.

4. Соединить пальцы обеих рук в замок и поочередно поднимать

одноименные пальцы обеих рук (большой палец на левой руке одновременно с большим пальцем на правой руке).

5. Кончик большого пальца правой руки поочередно касается кончиков указательного, среднего, безымянного пальцев и мизинца; то же упражнение выполнять пальцами левой руки;

6. «Пальцы здороваются». Соединить пальцы обеих рук «домиком».

Кончики пальцев по очереди хлопают друг по другу, здороваются большой с большим, затем указательный с указательным и т. д.

7. «Парашютик». Соединить пальцы обеих рук домиком, сгибать одновременно оба указательных, затем оба средних и т. д. пальца.

8. «Оса». Выпрямить указательный палец правой руки и вращать им; то же левой рукой; то же двумя руками.

9. «Человечек». Указательный и средний пальцы «бегают» по столу; те же движения производить пальцами левой руки; те же движения одновременно производить одновременно пальцами обеих рук («дети бегут наперегонки»); те же движения – по стене вверх и вниз одной и другой рукой.

10. «Цветок». Руки в вертикальном положении, прижать ладони обеих рук друг к другу, затем слегка раздвинуть их, округлив пальцы.

11. Сжимание—разжимание кистей рук в кулаки, большой палец поочередно оставлять снаружи и прятать внутрь.

12. «Фига». Сжимание рук в кулаки с просовыванием большого пальца между указательным и средним, средним и безымянным, безымянным и мизинцем. Повторить в обратном направлении, другой рукой.

13. «Ладушки». Кисти рук одновременно сжимать в кулак – разжимать, при каждом движении кулаки и ладони класть на стол; положить кисти рук на стол: одна рука сжата в кулак, другая раскрыта. Одновременно поменять положения.

14. Упражнение с палкой. Взять палку в руку, локоть прижать к телу, перебирать палку пальцами вверх и вниз (упрощенный вариант – перебирать палку не пальцами, а кистями обеих рук, либо только вниз).

15. Упражнение с палкой. Катать палку руками по бедрам, лучевой и локтевой поверхностью руки, каждым пальцем по отдельности.

16. Сжимание—разжимание пальцев рук.

17. Круговые движения кистями в одну и другую сторону.

18. Сгибание рук в локтях.

Развитию ручной моторики способствуют также занятия и с пластилином, глиной, соленым тестом, мелким строительным материалом, конструктором; нанизывание бус, бисероплетение; выкладывание из спичек рисунков, букв, складывание колодцев; одновременно левой и правой рукой складывать в коробку пуговицы; вязание.

Физиотерапия при полинейропатиях

Аппаратная физиотерапия является дополнительным высокоэффективным фактором в комплексной нейрореабилитации пациентов с различными видами полинейропатии. Арсенал методов, применяемых в физиотерапии, очень высок. Выбор того или иного метода зависит от клинических особенностей проявлений патологии, вида полинейропатии, выраженности ее симптомов, наличия сопутствующей патологии и возможных противопоказаний.

Среди современных физиотерапевтических методик, применяемых в комплексной нейрореабилитации при полинейропатии, активно используются такие технологии, как локальная криотерапия и вихревые ванны.

Локальная криотерапия представляет собой лечебное местное воздействие струи охлажденного воздуха (рис. 25). Холод применяется непосредственно на тело пациента, потому метод и называется контактным, а температура варьируется в зависимости от заболевания и места применения в среднем от —1 до —40 °С. Охлажденная осушенная воздушная струя по гибкому шлангу подается на обрабатываемый участок тела, в случае применения у пациентов с полинейропатией – это дистальные отделы конечностей (кисти, стопы, голени и предплечья).

Рисунок 25. Аппарат локальной криотерапии

Мощность и время аппликации регулируются. Воздушное охлаждение кожи значимо уменьшает боль и дискомфорт при нейропатической боли, позволяет быстро, локально охлаждать эпидермис, стимулируя микроциркуляцию, снимая отек и обладая трофикостимулирующим действием.

Локальная криотерапия купирует боль и воспаление, ускоряет посттравматическое, постоперационное заживление, восстановление кожных покровов. Воздушный криомассаж стимулирует микроцирцуляцию и обмен веществ, что улучшает лимфодренаж, трофико-регенеративные процессы в коже, повышает эффективность лифтинговых, мезотерапевтических процедур. Чтобы процедура была приятна и комфортна для пациента, необходимо на первых сеансах индивидуально адаптировать параметры криовоздействия. Насадка на шланг, подающий сухой холодный воздух, должна равномерно, сканирующими движениями перемещаться вдоль обрабатываемой области конечности. Криотерапия наиболее эффективна при ежедневных сеансах в течение всего курса. За один сеанс рекомендуется производить обработку только одного участка. Время процедуры, скорость воздушного потока, выбор насадки, дистанция между насадкой и поверхностью тела зависят от заболевания и конкретной зоны, требующей лечения. Чем меньше область обработки, тем короче время воздействия и соответственно меньше насадка.

Чем более чувствительна область аппликации, тем меньше время воздействия. Преимущества технологии локальной воздушной криотерапии: стабильность лечебного фактора; вариативность, дозируемость воздействия; возможность воздействия на участки тела с нарушением целостности кожных покровов, на области, не доступные для других видов криотерапии; возможность существенно снизить или полностью исключить лекарственную терапию; безопасность, безболезненность процедуры не только для пациента, но и для медперсонала; процедуры комфортны, исключают повреждения и микротравмы, не приводят к побочным эффектам; процедуры кратковременны, не нуждаются в предварительной подготовке ни установки, ни пациента, что обеспечивает не сопоставимую с другими видами криотерапии пропускную способность. Противопоказания к назначению процедуры: индивидуальная непереносимость, наличие металла в области применения, болезни периферических сосудов (облитерирующий эндартериит, болезнь Рейно), нарушение местного кровообращения, онкология, системные болезни крови, разнообразные ограничения при использовании в комбинированной терапии, обострения хронических заболеваний.

Вихревые ванны для верхних и нижних конечностей – водолечебные процедуры, при которых выполняется массаж икроножных мышц и ступней ног, а также верхних конечностей вихревым водным потоком. Вихревые ванны имеют оптимальную анатомическую форму и объединяют в себе два воздействия – тепловое и механическое (рис. 26). Это повышает качество методики и дает возможность обеспечить отличную проработку нижних и верхних конечностей.

Рисунок 26. Вихревые ванны для верхних и нижних конечностей

Для такой процедуры разработана ванна определенной конструкции, имеющая отверстия на стенках и дне.

Массажные движения в области рук и ног совершаются водными вихревыми струями, которые под давлением подаются из отверстий, и положительно влияют на организм, снимая скованность в мышечных тканях и сосудах.

Массажное действие усиливается за счет насыщения воды воздушными массами. В зависимости от того, для какой области будут проводиться манипуляции, пациент помещает в емкость с водой руки или ноги. При этом вода не превышает 35—38 °С, по времени процедура требует около 10—15 мин. Вихреобразные движения обеспечивают проведение интенсивного массажа, что позволяет усилить кровоток в конечностях. Таким образом, вихревые ванны для верхних и нижних конечностей при использовании у пациентов с проявлениями полинейропатии имеют целый ряд нейрофизиологических эффектов – это стимуляция трофики и микроциркуляции, а также стимуляция афферентации.

Такое сочетание положительных эффектов особенно благотворно при дисметаболических видах полинейропатий, в том числе диабетической полинейропатии. Противопоказания к применению вихревых ванн: воспалительные процессы в стадии обострения, тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, тромбофлебит, злокачественные новообразования и доброкачественные со склонностью к росту, туберкулез легких в активной фазе, склонность к кровотечению, болезни крови в острой стадии и стадии обострения, инфекционные заболевания, глаукома (при прогрессировании процесса).

Массаж в процессе нейрореабилитации пациентов с полинейропатией

В комплексной нейрореабилитации пациентов с полинейропатией активно применяются методы массажа, в том числе самомассажа. Массаж стоп при явлениях дистальной периферической нейропатии в нижних конечностях предполагает использование следующих движений (рис. 27): 1. Трение ладонями латерального и медиального края стопы; 2. Надавливание кулаком на область середины стопы и с поддержкой ладонью с тыльной поверхности стопы; 3. Растирание основания стопы ладонями; 4. Поворот стопы вправо и влево, с придерживанием пятки; 5. Ротация конечности влево—вправо. 6. Массирование большим пальцем кисти подошвы стопы с поддержкой ладонью с тыльной поверхности стопы; 7. Круговые движения большим пальцем кисти на пяточной области с поддержкой ладонью с тыльной поверхности стопы; 8. Движение большого пальца стопы вдоль подошвы от пятки к носкам с поддержкой ладонью с тыльной поверхности стопы; 9. Круговые движения с разминанием пальцами кистей стопы по направлению от пяточной области к носкам.

Рисунок 27. Техника массажа стопы при явлениях периферической нейропатии

Массаж нужно делать около 5 мин, а упражнения – короткими плавными подходами несколько раз в день. Такие техники массажа можно использовать у пациентов с парастезиями и нейропатической болью перед сном для устранения явлений синдрома «беспокойных ног» в ночное время.

КОМПЛЕКСНАЯ НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА

Введение

Поражение лицевого нерва является одной из наиболее распространенных патологий периферической нервной системы. По официальной статистике невропатия лицевого нерва занимает второе место по частоте среди всех заболеваний периферической нервной системы (после неврита седалищного нерва) и первое – среди поражений черепных нервов, что обусловлено определенными анатомическими особенностями.

По сведениям различных авторов, невропатия лицевого нерва составляет около 3% всех заболеваний периферической нервной системы (13—24 случая на 100 000 населения), при этом встречаясь одинаково часто у мужчин и женщин. Заболеваемость невропатией лицевого нерва возрастает на 4-м десятилетии жизни. Идиопатические невропатии наблюдаются у 75% больных, отогенные – у 15%, другой этиологии – у 10% больных.

Исследователями отмечается циклический и сезонный рост заболеваемости невропатией лицевого нерва с промежутком в 4 года; 40% приходится на март—апрель, 27% – на декабрь. У каждого третьего больного поражение лицевого нерва приводит к развитию таких осложнений, как контрактура мимических мышц (в 25—30% случаев) и патологические синкинезии, а у каждого седьмого из выздоровевших больных впоследствии наблюдается рецидив заболевания.

Несмотря на значимость проблемы, вопросы физической реабилитации больных с невропатией лицевого нерва по-прежнему остаются слабо изученными. Научные работы, посвященные этой проблеме, немногочисленны. Сообщения о применении технологий немедикаментозной реабилитации, таких как кинезиотерапия, физиотерапия, рефлексотерапия, а также комплексного их применения фрагментарны.

Отсутствие в профессиональной литературе систематизированных сведений о применении лечебной гимнастики и массажа, которые составляют основу реабилитационных комплексов в лечебно-профилактических учреждениях при невропатии лицевого нерва, серьезно ограничивает возможности оценки их эффективности. В связи с тем, что число больных с невропатией лицевого нерва имеет тенденцию к неуклонному росту, поиск эффективных методик физической реабилитации с использованием широкого и комплексного применения арсенала реабилитационных средств является актуальной проблемой современной медицины.

Анатомия лицевого нерва

Лицевой нерв (лат. nervus facialis) – это седьмая пара из двенадцати черепно-мозговых нервов, в состав которой входят двигательные, секреторные и проприоцепивные волокна; он отвечает за работу мимических мышц лица, иннервирует железы наружной секреции и отвечает за ощущения вкуса в области передних ⅔ языка.

По функции лицевой нерв смешанный и состоит из двигательных волокон (висцеромоторных парасимпатических и специальных висцеромоторных (иннервация мышц – производных глоточных дуг)) и волокон специальной (вкусовой) чувствительности. Нерв состоит из двух основных структур, которые тесно связаны между собой во время внутриутробного развития и вместе формируют единый нервный ствол: собственно лицевого нерва, содержащего двигательные волокна; промежуточного нерва (лат. nervus intermedius), или нерва Врисберга – в честь немецкого анатома Генриха Врисберга (другое название – нерв Саполини), содержащий чувствительные и парасимпатические волокна.

Лицевой нерв иннервирует все мимические мышцы и стременную мышцу, обеспечивает иннервацией большинство экзокринных желез головы (слезная железа, железы слизистой оболочки носовой и ротовой полостей, слюнные железы (кроме околоушной), отвечает за вкусовую чувствительность передних двух третей языка, обеспечивает чувствительность небольшого участка ушной раковины.

История анатомического описания лицевого нерва связана с именами целого ряда великих анатомов. Первым кто описал лицевой нерв, был Клавдий Гален. В разработанной Клавдием Галеном классификации лицевой нерв именуется, как «твердый» и находится под пятым номером. В 1502 г. итальянский анатом Алессандро Бенедетти в своем произведении «Historia corporis humani» дал лицевому нерву второй порядковый номер.

В 1536 г. Никколо Масса в работе «Liber introductorius anatomiae» присвоил лицевому нерву третий порядковый номер, что объяснялось введением в классификацию черепных нервов I пары – обонятельного нерва, в связи с чем все остальные нервы сместились на одну позицию.

В 1562 г. Габриель Фаллопий в работе «Observationes anatomicae» впервые дал описание барабанной струны и канала лицевого нерва. Британский ученый-медик Томас Уиллис стал первым кто кардинально обновил классификацию черепных нервов. В его работе «Cerebri anatome» 1664 г. лицевой и преддверно-улитковый нервы заняли седьмое место в общей классификации черепных нервов.

В 1726 г. британский анатом Александр Монро Примус подробно описал сообщение барабанной струны с языковым нервом (ветвь тройничного нерва). В 1778 г. немецкий анатом и физиолог Самуэль Томас Земмеринг разделил два нерва. В его работах лицевой нерв стал VII парой черепных нервов, впервые получив название Facialis.

Facialis – это постклассическое латинское слово, которое происходит от латинского слова facies – лицо. Также Томас Земмеринг описал промежуточный нерв, который свое название получил из-за расположения между твердой и мягкой частями V галеновской пары. Названия, предложенные Томасом Земмерингом, были утверждены в 1895 г. в швейцарском Базеле, и такими остались после последнего пересмотра анатомической номенклатуры в Сан-Паулу в 1997 г.

N. Facialis имеет три ядра, заложенных в мосту: двигательное —nucleus motorius nervi facialis, чувствительное – nucleus solitarius и секреторное – nucleus salivatorius superior. Ядро одинокого пути (лат.

Nucleus tractus solitarii) – сложное по строению и функциям анатомическое образование. Представляет собой длинную «цепь» нейронов, располагающуюся вдоль передней поверхности ствола мозга, внутри от спинномозгового ядра тройничного нерва. Ядро является общим для VII, IX и Х черепных нервов. В контексте этих нервов ядро одинокого пути рассматривается как чувствительное (анализирует вкусовые раздражения). К ядру одинокого пути доходят отростки нейронов, расположенных в коленчатом узле, после сигнал направляется в таламус.

Верхнее слюноотделительного ядро (лат. Nucleus salivatorius superior) – вегетативное ядро, расположенное в средней части моторного ядра лицевого нерва. Верхнее слюноотделительное ядро отдает парасимпатические волокна, которые иннервируют все слюнные железы, кроме околоушной и слезной железы. В верхнем слюноотделительном ядре различают две зоны (ядра) – зону собственно слюноотделительного ядра и слезное ядро (лат. Nucleus lacrimalis). Контролирует это ядро гипоталамус.

Ядро лицевого нерва (лат. Nucleus (motorius) nervi facialis) – находится в покрове моста. Состоит из мотонейронов, аксоны которых направляются в составе двигательных ветвей к мышцам. Это самое большое двигательное ядро у человека. В ядре содержатся нейроны, которые иннервируют только мимические мышцы. Нейроны, которые иннервируют стременную мышцу, заднее брюшко двубрюшной мышцы и шилоподъязычную мышцу размещены несколько отдельно и вблизи ядра. Нейроны, которые иннервируют мышцы нижней части лица размещены в боковой части ядра и несколько снизу; нейроны, которые иннервируют верхнюю часть лица (две части) размещены в задней части ядра и несколько сверху (получают волокна с обеих сторон); нейроны, которые иннервируют заднюю ушную (musculus auricularis posterior) и подкожную шейную мышцы (musculus platysma) размещены в средней части ядра.

Последние два ядра принадлежат nervus intermedius. N. facialis выходит на поверхность мозга сбоку по заднему краю моста, на linea trigeminofacialis, рядом с nervus vestibulocochlearis. Двигательные волокна, которые составляют собственно лицевой нерв, образуют петлю вокруг ядра отводящего нерва. Волокна, которые образуют этот изгиб, отделяют ядро отводящего нерва от четвертого желудочка и образуют на ромбовидной ямке (лат. fossa rhomboidea, эта ямка является дном четвертого желудочка) лицевой бугорок (лат. colliculus facialis). Кроме изгиба вокруг ядра отводящего нерва, двигательные волокна нерва образуют еще три изгиба: второй после того, как обойдут ядро отводящего нерва, третий, когда проходят под волокнами тройничного нерва и четвертый, когда обходят средней мозжечковой ножку.

Лицевой нерв выходит из участка мостомозжечкового угла вместе с преддверно-улитковым нервом. На выходе корешки лицевого нерва разделены между двумя нервами, которые в дальнейшем образуют один ствол: лицевым нервом, который имеет только аксоны мотонейронов, и промежуточным нервом, который содержит чувствительные и парасимпатические волокна.

Лицевой нерв единственным стволом проникает в porus acusticus interims и вступает в лицевой канал (canalis facialis). Топографически после выхода из ствола мозга лицевой нерв делят на два больших отрезки или части: после вхождения во внутренний слуховой проход и прохождение через лицевой канал височной кости – интратемпоральная часть; после выхода из канала через шилососцевидное отверстие – экстратемпоральная часть.

В лицевом канале нерв вначале идет горизонтально, направляясь кнаружи; затем в области hiatus canalis n. petrosi majoris он поворачивает под прямым углом назад и также горизонтально проходит по внутренней стенке барабанной полости в верхней ее части. Миновав пределы барабанной полости, нерв снова делает изгиб и спускается вертикально вниз, выходя из черепа через foramen stylomastoideum. В том месте, где нерв, поворачивая назад, образует угол (коленце, geniculum), чувствительная (вкусовая) часть его образует небольшой нервный узелок, ganglion geniculi (узел коленца).

При выходе из foramen stylomastoideum лицевой нерв вступает в толщу околоушной железы и разделяется на свои конечные ветви. На пути в одноименном канале височной кости n. facialis дает следующие ветви:

1. N. petrosus major (секреторный нерв) берет начало в области коленца и выходит через hiatus canalis n. petrosi majoris; затем он направляется по одноименной бороздке на передней поверхности пирамиды височной кости, sulcus n. petrosi majoris, проходит в canalis pterygoideus вместе с симпатическим нервом, n. petrosus profundus, образуя с ним общий n. canalis pterygoidei, и достигает ganglion pterygopalatinum. Нерв прерывается в узле и его волокна в составе rami nasales posteriores и nn. palatini идут к железам слизистой оболочки носа и неба; часть волокон в составе n. zygomaticus (из n. maxillaris) через связи с n. lacrimalis достигает слезной железы.

2. N. stapedius (мышечный) иннервирует m. stapedius.3. Chorda tympani (смешанная ветвь), отделившись от лицевого нерва в нижней части лицевого канала, проникает в барабанную полость, ложится там на медиальную поверхность барабанной перепонки, а затем уходит через fissura petrotympanica. Выйдя из щели наружу, она спускается вниз и кпереди и присоединяется к n. lingualis. Чувствительная (вкусовая) часть chordae tympani (периферические отростки клеток, лежащих в ganglion geniculi) идет в составе n. lingualis к слизистой оболочке языка, снабжая вкусовыми волокнами две передние трети его.

Секреторная часть подходит к ganglion submandibulare и после перерыва в нем снабжает секреторными волокнами поднижнечелюстную и подъязычную слюнные железы.

Рисунок 28. 1 – большой каменистый нерв; 2 – ганглий коленца; 3 – стременной нерв; 4 – барабанная струна; 5 – височные ветви; 6 – скуловые ветви; 7 – щечные ветви; 8 – краевая ветвь нижней челюсти; 9 – шейная ветвь; 10 – околоушное сплетение; 11 – шилоподъязычная ветвь; 12 – двубрюшная ветвь; 13 – шилососцевидное отверстие; 14 – задний ушной нерв

После выхода из foramen stylomastoideum от n. facialis отходят следующие мышечные ветви (рис. 28, таб. 8): N. auricularis posterior иннервирует m. auricularis posterior и venter occipitalis m. epicranii, ramus digastricus иннервирует заднее брюшко m. digastricus и m. Stylohyoideus, многочисленные ветви к мимической мускулатуре лица образуют в околоушной железе сплетение, plexus parotideus. Ветви эти имеют в общем радиарное направление сзади наперед и, выходя из железы, идут на лицо и верхнюю часть шеи, широко анастомозируя с подкожными ветвями тройничного нерва. В них различают: rami temporales к mm. auriculares anterior et superior, venter frontalis m. epicranius и m. orbicularis oculi; ramizygomatici к m. orbicularis oculi и m. zygomaticus; rami buccales к мышцам в окружности рта и носа; ramus marginalis mandibulae – ветвь, идущую по краю нижней челюсти к мышцам подбородка и нижней губы; ramus colli, которая спускается на шею и иннервирует m. platysma.

N. intermedius, промежуточный нерв, является смешанным нервом. Он содержит афферентные (вкусовые) волокна, идущие к его чувствительному ядру (nucleus solitarius), и эфферентные (секреторные, парасимпатические), исходящие из его вегетативного (секреторного) ядра (nucleus salivatorius superior). N. intermedius выходит из мозга тонким стволиком между n. facialis и n. vestibulocochlearis; пройдя некоторое расстояние между обоими этими нервами, он присоединяется к лицевому нерву, становится его составной частью, отчего n. intermedius называют portio intermedia n. facialis. Далее он переходит в chorda tympani и n. petrosus major. Чувствительные его волокна возникают из отростков псевдоуниполярных клеток ganglion geniculi. Центральные отростки этих клеток идут в составе n. intermedius в мозг, где оканчиваются в nucleus solitarius. Периферические отростки клеток проходят в chorda tympani, проводя вкусовую чувствительность от передней части языка и мягкого неба.

Таблица 8. Ветви лицевого нерва

Секреторные парасимпатические волокна от n. intermedius начинаются в nucleus salivatorius superior и направляются по chorda tympani к подъязычной и поднижнечелюстной железам (через посредство ganglion submandibulare) и по n. petrosus major через ganglion pterygopalatinum к железам слизистой оболочки носовой полости и неба.

Слезная железа получает секреторные волокна из n. intermedius через n. petrosus major, ganglion pterygopalatinum и анастомоз второй ветви тройничного нерва с n. lacrimalis.

Таким образом, можно сказать, что от n. intermedius иннервируются все железы, за исключением glandula parotis, получающей секреторные волокна от n. glossopharyngeus.

Во время операций в околоушной области одной из важнейших задач является не повредить ветви к мимическим мышцам, так как это может привести к их параличу. Ветви, направляющиеся к мимическим мышцам, образуют «гусиную лапку», распространяясь в виде лучей из одной точки, расположенной примерно на 0,5 см спереди от валика ушной раковины.

Принято выделять следующие ветви «гусиной лапки»: височные ветви, которые направляются вверх, к внешнему углу глаза, и заканчиваются выше бокового края брови; скуловые ветви, которые заканчиваются на уровне внешнего угла глаза; щечные ветви, которые заканчиваются на середине линии, проводимой между крылом носа и углом рта; краевую нижнечелюстную ветвь, которая простирается по нижнему краю нижней челюсти (80% случаев), или на 1—2 см ниже (20% случаев); шейную ветвь, которая изначально направляется вертикально вниз. Следует заметить, что периферическое разветвление лицевого нерва может быть довольно изменчивым. Так, у 25% людей отходят основные ветви, которые мало ветвятся и образуют мало коммуникаций между собой. В остальных случаях имеется густая сетка, образованная как вторичными ветвями, так и анастомозами между основными стволами.

Лицевой нерв образует наибольшее количество анастомозов среди всех черепных нервов, преимущественно образуя их с тройничным нервом. Если брать мимические ветви, то описано пять основных анастомозов: между горизонтальной ветвью надглазничного нерва (V) и височной ветвью (VII); между ушно-височным нервом (V) и височной, скуловой и мимической ветвями (все VII); между подглазничным нервом (V) и скуловой ветвью (VII); между щечным нервом (V) и щечной ветвью (VII); между подбородочным нервом (V) и краевой нижнечелюстной ветвью.

Darmowy fragment się skończył.