Czytaj książkę: «По ту сторону Разина. Патриарх Никон и крестьянская война 1670–1671 годов», strona 3

Впервые о нахождении «царевича» среди восставших заговорили в конце августа – начале сентября 1670 года. Как раз в этот период к Разину прибыл «старец от Никона» (возможно, это был тот самый старец Сергий, о котором упоминал в своих вопросах к пленному Разину государь Алексей Михайлович).143 Очевидно, он и доставил к восставшим самозванца, хотя, по слухам, его роль исполнял юный князь Андрей Черкасский – захваченный разинцами в плен шестнадцатилетний подросток, «потомок одного из пятигорских черкесских князей».144 Впрочем, эти слухи не нашли подтверждения, и самозванцем, очевидно, был другой «отрок». В воспоминаниях иностранцев указывается, что Разин имел при себе «отрока 16 лет», которого выдавал за умершего Алексея Алексеевича.

Судьба этого отрока, как и судьба всякого самозванца, незавидна, и мы о нем расскажем в дальнейшем подробно, а тогда, летом 1670 года, слухи о «спасенном» царевиче мгновенно разлились по всему Поволжью, и благодаря этим слухам десятки тысяч крестьян поднялись на бунт.145

Тогда во флотилии Разина появились два струга, обитых один красным бархатом – для «царевича», а другой черным – для «патриарха».146 Весть о том, что вместе с Разиным, кроме спасшегося «царевича», следует и сам опальный «батюшка Никон», также способствовала воодушевлению «черни». И не только «черни». Документы свидетельствуют о том, что имя Никона заставляло переходить на сторону восставших и царских военачальников. Так, разбирательства по факту измены со стороны царских воевод – веневского Д. Солнцева и острогожского И. Дзиньковского – указывают, что важным фактором воздействия на сознание служилого сословия было выступление С. Разина от имени опального патриарха.147

Но если «царевич» действительно следовал в своем обитом красным бархатом струге, то вряд ли Разин утверждал, что в струге, обитом черным бархатом, сидит сам Никон. В конце концов, такой обман был бы легко открыт его спутниками, и идея присутствия Никона среди восставших сделалась бы чем-то вроде циркового представления.

Никон находился в далекой ссылке, и, конечно, Разин не мог долго дурить сподвижников. Однако сообщение современника о том, что у разинцев был всего лишь портрет патриарха148, все ставит на свои места. Восставшие имели портрет Никона, как образ духовного руководителя, и надеялись, что он вскоре присоединится к ним. Имя низложенного патриарха было серьезным стимулом для восставших. Кто именно был лже-Алексеем, мы рассмотрим в главе «Нечай-царевич», а сейчас отметим только, что самозванец вряд ли был нужен мятежному донскому атаману, иначе он позаботился бы о нем в начале своего предприятия.

Вместо этого в начале выступления атаман призывал послужить «великому государю Алексею Михайловичу», или просто «великому государю», не забывая только везде прибавлять «батюшку Степана Тимофеевича». Уже после появления самозванца в воззвания добавился «царевич Алексей Алексеевич».

Разин, вероятно, не сильно задумывался о будущей судьбе всех этих «великих государей» и «царевичей» и в случае успеха «предприятия» видел на московском троне себя. Или же не задумывался, будучи орудием в руках более могущественного игрока? Вот Никону в случае победы восстания самозванец был бы очень кстати, тем более самозванец управляемый. Как править Русской державой, Никон знал не понаслышке.

Разумеется, сама мысль о том, что Никон подготовил вооруженное выступление против своего «собинного друга», кажется «кощунственной». Как и мысль о том, что он готовил самозванца, которого в случае успеха ему пришлось бы «помазать на царство». Слишком сильны исторические стереотипы, слишком дорог нам лихой атаман, чтобы считать его лишь игрушкой в руках мстительного церковника, слишком легко отделался Никон по результатам подавления мятежа, чтобы полагать его непосредственным руководителем восстания.

Но эти «точки бифуркации» говорят сами за себя. Только получив исчерпывающее объяснение на поставленные выше вопросы, мы можем говорить о самостоятельности или несамостоятельности Разина. Если целью его выступления было только испугать Москву, а та действительно некоторое время была в замешательстве, и добиться от нее уступок, то какие уступки нужны были практически «самостийному» атаману, руководителю настоящей «ЧВК»? Риторику о том, что сердце атамана разрывалось от мысли о страданиях «черного» люда, давно пора оставить.

Легко говорить о том, что атаман, которому вскружил голову успех персидских авантюр, решился на еще одну авантюру, в успешные перспективы которой мог поверить разве что сумасшедший. Разин им не был и потому знал, что «по ту сторону» его выступления есть и деньги, и разветвленная агентура, и сторонники, ждущие лишь сигнала в виде «прелестной грамоты». Но в таком случае насколько самостоятельной фигурой был он сам?

Был ли Никон его «покровителем» и верил ли Разин в этом случае в «богоизбранность» своего патрона или задумывал «свою партию» в случае победы над царем, мы вряд ли узнаем, но Разин совершенно точно понимал, что апелляция «к спасению царя от изменников-бояр» еще может принести прощение, но провозглашение самозванца «отрезает» все пути назад. Сам он отрезал эти пути или нет? Бесконечная череда вопросов, от которых нельзя отмахнуться в попытке все свести к простым идеям разбоя, «бессмысленного и беспощадного русского бунта», или классовой ненависти.

Духовенство в разинском движении: «бельцы» и «чернецы»

Важным показателем причастности Никона как руководителя (пусть и отставленного) огромной церковной структуры к восстанию может являться деятельное участие в нем духовенства. Попробуем разобраться, за кого сражалось в крестьянской войне 1670–1671 годов русское духовенство, разделенное на «белое» (приходское) и «черное» (монашествующее). Деление это «диффузное», но диффузия работает только в одну сторону: «белый» священник может, оставив мир, стать монахом, но монашеское звание дается пожизненно. Сам патриарх Никон, по свидетельству Павла Алеппского, «сначала был белым священником, оставил жену и пошел в монахи».149

Надо отметить, что церковников, как правило, причисляют к врагам восстания. В свою очередь Разин и разинцы выставляются гонителями духовенства. Мятежный атаман «говорил про спасителя нашего Иисуса Христа всякие богохульные слова, и на Дону церквей Божьих ставить… не велел, и священников с Дону сбил…»150 Также «грабил и осквернял храмы и все, что принесено и посвящено Богу, при этом изгонял духовных лиц из их владений».151 Хрестоматийным примером стала расправа разинцев над Астраханским митрополитом Иосифом. Доставалось от них и простым клирикам. Тем не менее документы полны упоминаний священнослужителей, как «бельцов», так и «чернецов», так или иначе выступивших против самодержавия и поддержавших повстанцев.

Участие в бунте «бельцов» историк Н. Н. Фирсов объяснял как тяжелым материальным положением «белого» духовенства, так и их неприязнью к церковным новшествам.152 Безусловно, священники и монахи (как и миряне), не принимавшие церковные реформы, участвовали в бунте, и, безусловно, ими могло двигать сопротивление новинам, но тут, очевидно, они преследовали свои цели, не звучавшие в общем дискурсе требований восставших.

Современный исследователь Т. А. Опарина считает, что «церковно-обрядовая реформа 1652–1658 годов и затем устранение ее инициатора (Никона – Авт.) породили разлом общества, острый религиозный кризис и размежевание духовенства. Помимо официально признанного канона, в русской церкви возникло два оппозиционных течения – старообрядческое и последователей удаленного Никона. В противостоянии с официальной церковью оказались как сторонники, так и противники реформы. Эта линия была закреплена собором 1666–1667 годов, когда и организатор реформы, и его оппоненты оказались под запретом».153

Восстание не было борьбой за «старую веру». Такого лозунга мы у разинцев не встретим. Историк С. Г. Томсинский справедливо указывал, что «раскол, как массовое религиозное движение, начинает развиваться только после казни Разина. Широкие народные массы не были в курсе религиозных споров»154. Неслучайно тогдашние вожди старообрядцев обошли «козацкое разорение» молчанием. Протопоп Аввакум – один из главных противников обновлений, хотя соловецким бунтарям и сочувствовал155, о Разине вспомнил всего однажды, и то с явным осуждением, назвав «пагубой».156

Впрочем, и в «Соловецком сидении» не все так однозначно. Традиционно считается, что соловецкие монахи протестовали против никоновских реформ, однако это несколько поверхностный взгляд. С уверенностью можно сказать, что монахам не нравились исправления богослужебных книг, но протест начался именно из-за нежелания принимать навязанного Москвой настоятеля. Сопротивление монахов продолжалось до 1676 года, причем до 1674 года они молились за царя Алексея Михайловича.157

Что касается вождя восстания – Степана Тимофеевича Разина, то его некоторые историки также «записывают» в старообрядцы: А. Г. Шкваров счел возможным отнести его к «беспоповцам».158

Мы думаем, что Разин был равнодушен к церковным спорам и в целом к религии. По мнению исследователя, он, «несмотря на свое паломничество в Соловецкий монастырь, был довольно безразличен к церковным, да и вообще религиозным вопросам и был настроен скорее антиклерикально, почему его трудно подозревать в склонности к “старой” или “новой” вере».159

Исследователь старообрядчества С. А. Зеньковский указывал, что «само разинское движение было религиозно нейтрально. Среди казачьих и крестьянских повстанческих отрядов были приверженцы и старого, и нового обряда. Часть старообрядцев поддержала Разина, и к нему примкнуло немало священников, недовольных и обрядом, и властями, и епископатом. <…> Во многих селах и городах священники встречали повстанцев с иконами и колокольным звоном… нет никаких оснований утверждать, что “бунт Разина был бунтом раскола… первым явным движением его”, как в 1870-х годах писал Щапов, а вслед за ним и народники».160

Очевидно, на этом этапе церковных реформ лозунги раскола еще не звучали. Речь шла об исправлении ритуалов и книг, и несогласные с этим церковники скорее попадали в число маргиналов, противившихся воле царя и патриарха. А вот разлад Никона с царем, его оппозиция как раз и могли быть причиной того, что многие «бельцы», особенно в многонациональном Поволжье, вставали на сторону восставших. Дело в том, что среди сторонников Никона из числа духовенства отмечались как раз «попы мирские, яко Никонова предания ревнители, нарицаемии никониане…»161

Эти «попы мирские», зачастую выдвинутые из среды самих верующих, порой даже потомки коренных жителей Поволжья, и были тем отрядом духовенства, который поддерживал Никона. И здесь важно рассмотреть, какие обвинения восставшие предъявляли тому же митрополиту Иосифу. Из документов узнаем, что при казни митрополита повстанцы вспомнили опального патриарха: «Снимайте с митрополита сан, он, митрополит, снимал же и с Никона-патриарха сан».162 И пусть митрополита Иосифа среди снимавших сан с Никона не было, но он был одним из главных противников и обвинителей патриарха.163

Таким образом, и в случае расправ с другими священнослужителями мы можем допустить, что речь шла о противниках Никона, его хулителях. То же – и о сожжении церквей: церкви жгли не везде, и здесь следует согласиться с исследователями в том, что храмы уничтожались именно в приходах противников Никона.164

Среди восставших «низшее» духовенство играло важную роль, многие руководящие посты занимали люди духовного звания, и здесь, вероятно, главной была приверженность самих священников Никону. Документы пестрят упоминаниями «попов» и «протопопов», находившихся в отрядах восставших и нередко руководивших этими отрядами. Н. Н. Фирсов пишет, что сам Разин, не будучи слишком религиозным, «у себя в войске оставил попов, не желая идти против привычек массы, но это были его попы, “воровские”, разинцы».165 Таким, например, был «воздвиженский поп Василей Гаврилов», который «за вора, за Стеньку Разина, в ектениях Бога молил и за всех их воровских казаков».166

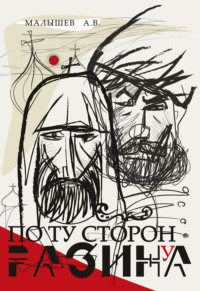

В русском монастыре XVII века. Гравюра Адама Олеария. Взято: Олеарий Адам. Описание путешествия в Московию. Смоленск, 2003. С. 199

Эти «воровские» попы были повсюду. Известно, что одним из руководителей крестьянского движения под Козьмодемьянском был соборный поп Михайло Федоров. Сподвижником разинского «полевого командира» Акая Боляева был поп села Никитина, взятый в плен в битве на речке Кандаратке и после допроса казненный.167 У самого Разина канцелярией заведовал поп Андрюшка.168 Агитатором был распоп Тимофей Иванов, который «воровские казацкие заговоры писал».169 Фирсов указывает, что «в актах отмечаются и другие попы, торжественно и соборно, с причтом, с хоругвями, иконами и хлебом-солью встречавшие “воровских людей”… Были и такие попы, которые предводительствовали небольшими крестьянскими партиями и воевали не хуже казацких атаманов. Таков был, например, поп Савва, который во главе 18-ти человек крестьян, присоединившись к казакам, вел партизанскую борьбу со служилыми людьми».170

Другим подобным «отрядом» Никона было духовенство «черное». Но не архиереи и епископы, хотя и среди них было немало сторонников как самого патриарха, так и его идей. Многие знатные «черноризцы» поддерживали Никона из-за его позиции по отношению к государственному вторжению в дела церкви. Их мотивация вполне очевидна – они тяготились вмешательством боярства, то есть светской власти, в церковную жизнь. Например, об этом говорит челобитная на игумена Свинского монастыря Никодима.171

Говоря о «чернецах», в данном случае мы имеем в виду еще и такую категорию русского духовенства, которую в народе называли «черными попами». Это были крестьяне и холопы, уходившие от мира в монастыри. Там они принимали духовный сан, а затем возвращались к своим занятиям, а порой просто ударялись в бродяжничество. Таких священников называли «черными попами», «чернецами», «старцами», а женщин, поступивших подобным образом, – «старицами». Бывало и так, что беглые холопы самовольно накладывали на себя духовный сан, становясь, таким образом, неподвластными мирским феодалам. Учитывая, что это была сравнительно легкая возможность избежать закрепощения, тех и других развелось на Руси немало, так что Соборное уложение прямо предписывало судить таких «деятелей» в Холопьем приказе и, дознавшись, самозваных «духовников» возвращать владельцам, а действительно постриженных в монашество отдавать на суд церковных властей.172

У этих священнослужителей была прямая причина поддерживать Никона, так как он покровительствовал «чернецам», многие из которых были вчерашними «инородцами». И «черные попы», и «старицы» нередко были представителями коренного населения, пытавшимися под покровом монашеской рясы найти облегчение от тягот жизни в крепостничестве. Таким вчерашним «инородцем» была, по-видимому, и знаменитая «старица» Алена Арзамасская, речь о которой впереди.

В значительной своей части разинские агитаторы как раз были «чернецами». Например, из документов известно, что пойманный в Нижнем Новгороде агитатор, «чернец» Дорофей, пришел в город из Астрахани. По мнению исследователей, низовья Волги и Астрахань были гнездом разинских агитаторов, которые под видом «чернецов» бродили в народе.173 А если допустить, что это были не разинские агитаторы, переодетые «чернецами», а агитаторы Никона, настоящие «чернецы»? Жившие в окраинных монастырях сторонники Никона всемерно оказывали содействие его борьбе, которая в какой-то мере была и их борьбой, так как Никон в том числе боролся и за не подведомственность монастырей мирским властям, что проводилось в жизнь политикой Тишайшего царя.

Весть о низложении популярного в народе патриарха без внятно высказанных обвинений облетела российское государство «в мгновение ока», и тут уж каждый сам решал, за что пострадал Никон: за выступления против бояр или за «истинную веру». В самой клерикальной среде, видимо, уже проведена была черта между сторонниками и противниками Никона. И эта черта во многом предопределяла мотивы того или иного священнослужителя при выборе стороны восстания.

Клирики-сторонники сменившего Никона патриарха Иоасафа заняли сторону правительства – многие церковники и монастыри активно содействовали правительственным отрядам, помогали фуражом и продовольствием, многие священники и монахи исполняли роль разведчиков и лазутчиков, сообщали царским воеводам сведения о передвижении повстанцев, их планах и количестве.174

Но немалое количество духовных лиц примкнуло к восстанию. Повторим, что практически при каждом руководителе крупного повстанческого отряда находился поп или черный поп, а некоторыми отрядами впрямую руководили священники. Так не были ли эти священнослужители посланниками Никона, своего рода «комиссарами» этой, без преувеличения сказать, гражданской войны? Представителями «тайного штаба», из которого шло руководство восстанием. После поражения Разина под Симбирском и его убытия на Дон, восстание не захлебнулось, а, наоборот, разгорелось с новой силой, и все главные сражения этой войны случились уже после сентября 1670 года. Кто-то же руководил восставшими, и руководил очень умело.

Приводя конкретные примеры участия в восстании «бельцов» и «чернецов», в первую очередь обратим внимание на «бельца» – священника Никифора Иванова, которого Зеньковский считал «склонным к старой вере».175 Его дело летом 1670 года рассматривалось сначала Белгородской приказной избой, а затем – Разрядным приказом. Началось оно с того, что московские стрельцы, выжившие после разгрома под Царицыным, донесли на курского попа Никифора Иванова, якобы участвовавшего во взятии города и даже захватившего личные вещи (подушку) убитого разинцами стрелецкого головы Ивана Лопатина. Вместе с ними он бежал из Царицына, причем был настолько настойчив, что даже высадил нескольких стрельцов из лодки, на которой они спасались от разинцев.176

Никифор Иванов был задержан. Он настаивал на своей невиновности, утверждая, что был захвачен разинцами насильно и был принужден к службе. В связи с последним выяснилось, что он вез с собой синодик с именами казаков, погибших при штурме Царицына. По версии Никифора, этот синодик служил ему пропуском через восставшие территории. В документе приводится список с этого синодика. Он невелик и насчитывал всего 11 имен.177 Совершенно неясно, как подобный документ мог обеспечить Никифору хоть какую-то безопасность. Кроме этого, Никифор имел с собой серьезное движимое имущество, но доказать его криминальное происхождение было невозможно. Дело было передано в Москву.

И уже в Разрядном приказе выяснились «пикантные» подробности. Во-первых, явные вопросы вызывала легитимность Никифора как священника. Он не имел оригинала ставленнической грамоты. По его воспоминаниям, рукополагали его какие-то греческие иерархи. А вот служил он по копии якобы утерянной грамоты, выданной… патриархом Никоном. Более того, он никогда не служил в том приходе, куда был направлен, а постоянно приискивал себе другие способы заработка, в том числе был полковым священником на войне с Польшей. «Вишенкой на торте» стал факт работы его детей подьячими Поместного приказа с момента достижения ими 8-летнего возраста.178

Отвлекаясь, добавим, что, судя по документам, нерукоположенные патриархом Иоасафом священники для восставших были вполне «легитимными». Главным критерием, видимо, было их отношение к Никону. Например, убежавший в середине ноября 1670 года из Москвы в мятежный Темников поп Пимин не только писал для восставших «составные челобитные», то есть прелестные письма, но и служил для них в храме, не будучи рукоположен патриархом Иоасафом. При этом он «про бывшего патриарха Никона похвальные слова говорил и молил Бога за него и за воровских казаков».179

Возвращаясь к попу Никифору, добавим, что хотя сам он утверждал, что его удерживали силой, но, видимо, при Разине он как раз и был полковым священником, учитывая опыт службы в войсках. Из документов видно, что поп имел право на часть добычи. Никифор покинул Разина сравнительно рано (в мае 1670 года), после взятия Царицына, очевидно, с целью установления связи с Никоном, которому, скорее всего, и предназначался синодик для поминовения казаков.

Впрочем, его добровольное участие в восстании доказать не удалось. Однако из приведенных фактов очевидно, что перед нами – эмиссар опального патриарха, пробиравшийся от Степана Разина к Никону, чтобы сообщить о новых успехах, возможно, получить инструкции и обеспечить патриаршее поминание погибшим – это единственный смысл везти с собой отмеченный выше синодик. Однако если Никифор был лишь эмиссаром и связным, то роль черного попа Феодосия, бывшего сначала келейником у Никона, а затем духовником самого С. Разина, была куда большей.

Даже из немногих сохранившихся о нем сведений можно сделать вывод, что личность отца Феодосия многогранна и многослойна. Версии о его деятельности не могут ограничиваться только фактами его службы сначала патриарху, а затем Разину. Сама по себе такая «случайность» не случайна, а другие детали жизни черного попа также могут навести на размышления.

Впервые отец Феодосий «выходит на сцену» в 1658 году, когда в результате конфликта с царем Никон ушел с патриаршей кафедры и подвергся опале. 10 июля 1658 года обиженный патриарх уехал в Воскресенский монастырь на Истре, где около него и появился иеродьякон Феодосий. Чернец перешел к Никону от его личного врага – Крутицкого митрополита Питирима, при этом жаловался на своего бывшего патрона, «называя его мучителем и блудником».180

Новоявленный служка быстро вошел в доверие к патриарху, который ему не только «благоволил жить в братстве», но и по просьбе Феодосия взял того, «не ведая коварства», с собой в начале июля 1660 года в паломничество в Крестный монастырь.181

Тут вокруг нового служки Никона закрутилась интрига: во время паломничества его патрону сделалось плохо, и на отца Феодосия легли подозрения в отравлении патриарха. Стража Никона схватила чернеца и якобы жестко пытала, после чего возникла повинная от Феодосия к патриарху, в которой он признался, что пытался отравить его по поручению Крутицкого митрополита Питирима и Чудовского архимандрита Павла. Это были бывшие ставленники182, а потом злейшие неприятели Никона, и он обвинил указанных иерархов в покушении на его жизнь. Уже 7 июня 1660 года Никон направил из Крестного монастыря отписку царю о попытке его отравления, а 28 июня написал письмо боярину Н. Зюзину о подробностях покушения.183

Чернец Феодосий тем временем, по его словам, был прислан в Москву от Никона закованным в кандалы и сидел «на Москве, под Красным крыльцом недель с сорок», где ему устроили очную ставку с «доводчиком».184

Казалось бы, дело ясное: покушение на жизнь патриарха, недавнего «собинного друга» царя, должно караться смертью, но тут и начались странности. Иеродьякона вместе с материалами следствия, проведенного слугами Никона, отправляют в Москву, где 5 сентября 1660 года по указу царя начинается новое следствие. И царские следователи приходят к выводу, что обвиняемый, не выдержав пыток патриарших слуг, оговорил себя, а покушения не было.185 Тем не менее И. Шушерин утверждал, что попытка покушения все-таки была доказана следствием и иеродьякон Феодосий «вину во всем принес». К Никону был прислан окольничий с вопросом: «…что сделать дьяку Феодосию: смертною ли казнью казнити… или в дальнюю ссылку сослати, или свободному бытии?..» Великодушный Никон ответил, что пусть «о дьяконе том великий государь укажет по своей воле».186 То есть предложил решить судьбу монаха царю. Патриарх сделал главный упор на вине своих недругов – церковных иерархов, надеялся, что в их отношении последуют репрессии, и даже в ходе суда над ним на соборе 1666 года в присутствии вселенских патриархов вновь обвинял митрополита Питирима и архимандрита Павла в организации попытки отравления.187

Так что это было? Например, Н. И. Субботин не сомневался в том, что «черный дьякон Феодосий сделал попытку отравить патриарха».188 В свою очередь Н. А. Гиббенет считал, что обвиняемый оговорил себя, не выдержав пыток патриарших слуг, которые пытались угодить патриарху – «замешать в это дело лиц, влиятельных, стоявших во главе духовенства», к тому же прямых врагов Никона, и полагал дальнейшую судьбу Феодосия неизвестной.189 По мнению современного исследователя А. П. Богданова, иеродьякона казнили, хотя «патриаршие враги – церковные иерархи – вышли сухими из воды».190 Но в том то и дело, что дальнейшая судьба чернеца известна и удивительна.

Отец Феодосий остался жив, всего лишь подвергнувшись ссылке в Канбаловский монастырь, и вскоре был «ис того монастыря свобожден по государевой грамоте».191 Достаточно мягкое наказание для человека, покушавшегося на жизнь патриарха, и это можно объяснить той самой недоказанностью покушения, о которой говорили царские следователи, хотя нравы на Руси XVII века были так круты, что простого человека могли казнить или запытать и по меньшему обвинению. Тем более что вердикт по делу Феодосия царь предлагал вынести самой несостоявшейся жертве покушения – Никону.

Но, судя по всему, чернец Феодосий простым человеком не был. Если допустить, что его действительно подослали клирики – враги Никона, то можно думать, что они и похлопотали о мягкости наказания, но им-то как раз и «не с руки» было оставлять такого важного свидетеля, могущего впоследствии дать против них показания. Да и покушения на жизнь и здоровье патриарха больше не случались, из чего мы можем заключить, что история с покушением была разыграна Никоном для приобретения «козырей» в борьбе со своими противниками.

Тогда становятся понятными ссылка и последующее освобождение, объяснимые желанием патриарха «отмазать» нужного и преданного человека для будущих дел. А дела Феодосию предстояли серьезные.

Вспомним, что восстание весной 1670 года началось с получения Разиным некоей «царской» грамоты, в которой говорилось о необходимости спасать царя «от изменников-бояр». О. Г. Усенко допускает, что Разин был спровоцирован этой подложной царской грамотой.192

Действительно ли Разин был спровоцирован «царским» посланием, или это была «часть плана», мы можем судить по тому обстоятельству, что грамоту на Дон принес «чернец», и чернецом этим, по мнению О. Г. Усенко, был эмиссар Никона – «наш» черный поп Феодосий.193

Таким образом, после ссылки и освобождения, которое случилось не позднее 1666 года, так как освобождался Феодосий, скорее всего, по никоновской «государевой грамоте», Феодосий вновь оказался среди доверенных лиц патриарха, при этом настолько доверенным, что был отправлен к Разину с подложной грамотой и личным его, Никона, письмом.

По показаниям казаков известно, что «Никон-де патриарх к Стеньке Разину на Дон писал, чтобы он, Стенька, собрався с воровскими казаками, шол на бояр к Москве, а ево де, Никона, бояря согнали с Москвы напрасно».194 Письмо Никона не было секретом для казаков, и привезший его отец Феодосий занял возле Разина подобающее место. Он стал личным духовником атамана, своего рода «комиссаром», как и другие «черные» и «белые» попы и монахи, упомянутые рядом с полевыми командирами разинских отрядов. В документах говорится, что «тот-де старец всякие воровские замыслы Стеньки Разина ведал… и по Черкаскому городку с ним, Стенькой, хаживал с кинжалы, и которые люди к воровству не приставали, и тем многие пакости и поругания чинил».195 Исследователь указывает, что «он был полезен Разину, как проницательный сыщик и как охранитель».196 Возможно, им также была привезена в восставшую армию личная печать Никона, о которой царь упоминал в своих вопросах к пленным разинцам.197 А это письмо было не первым и не последним в корреспонденции из Ферапонтова монастыря – места ссылки Никона.

Вопрос переписки Никона с Разиным может иметь решающее значение в определении причастности Никона к бунту. Неслучайно Никон убеждал своих келейников в Ферапонтовом монастыре, что когда поймают воровских казаков, то его, Никона, писем у них «не вымуть». Видимо, был уверен и в Разине, и в своих людях при нем. В 1673 году Никон писал царю: «…безчестили, будто я своего чернеца отпускаю с воровским писмом. А у меня воровского писма никуды на посыловано и нигде не объявлялось. А слышал я, что была такая речь в народе, будто я с вором Стенькою Разиным списываюся и сам будто у него бываю».198 Однако вспомним, что брат Разина, Фрол, струсил перед казнью, обещая показать, где спрятана переписка Степана и его пощадили.199 То есть какая-то корреспонденция существовала, и ее обнаружение было настолько важно, что была отменена казнь преступника.

Возвращаясь к событиям, предшествующим восстанию, отметим, что после освобождения из Канбаловского монастыря чернец Феодосий вел весьма активную жизнь. Во-первых, очень любопытен его «анабасис» при следовании на Дон. С его слов известно, что сначала он побывал в Макарьевском Желтоводском монастыре, а «от Макария сшол на Саратов, и на Саратове жил у игумена Филарета… С Саратова съехал на Царицын, с Царицина на Дон, в Черкаской (городок. – Авт.)».200 Таким образом, старец, выйдя из Макарьева – иноческой обители Никона, «в обратном порядке» повторил будущий маршрут Разина, и можно быть уверенным, что повторил неслучайно. И так же неслучайно из Черкасского городка отец Феодосий направился в Киев, то есть в Малороссию, очевидно налаживая связи с малоросскими казаками-черкасами или вербуя оных в будущую повстанческую армию. Когда весной 1670 года Разин взял Астрахань, в его отряде была «большая половина меж донскими (казаками. – Авт.) хохлачей-черкас».201

Сам Феодосий утверждал, что «пошол было в Киев молитца», но по пути был захвачен в плен крымскими татарами. Из плена, по его словам, удалось «уйти», после чего он направился в Москву.202 Был старец в плену или не был, неизвестно, но известно, что Разин вел переговоры с крымскими Гиреями о союзе и помощи в борьбе с Москвой.203 А старец из Москвы направился в Белгород, где по благословлению Белгородского митрополита Феодосия сделался священником.204 И уже весной 1670 года мы видим белгородского священника в Черкасске, в духовных отцах у Разина ходящего «с кинжалы», что и показали «чорной поп Боголеп да белые попы Любим да Козел да многие казаки».205

Darmowy fragment się skończył.