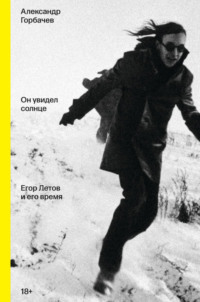

Czytaj książkę: «Он увидел солнце. Егор Летов и его время», strona 3

«И вот мы вместе с ним организовали публичное чтение „Мастера и Маргариты“, – рассказывал Летов-старший. – Все закончилось приездом КГБ: как это, в советской школе про Иисуса Христа! Мне объявили строгий выговор с последним предупреждением».

Возможно, еще несколькими годами ранее такой фокус остался бы незамеченным, но в тот момент к крамоле в физмат-интернатах относились особенно внимательно. Одним из флагманов этого образовательного движения была московская Вторая школа – и как раз в начале 1970-х оттуда по результатам многочисленных пристрастных проверок уволили создателя и директора Владимира Овчинникова; вслед за ним ушло большинство учителей. За их коллегами в других городах, очевидно, тоже зорко следили.

Окончательно терпение администрации в отношении Сергея Летова лопнуло, когда выяснилось, что он еще и торгует пластинками с «буржуазной музыкой». Незадолго до последнего звонка его исключили из ФМШ. «На Егора, конечно, определенное влияние это оказало – говорил Сергей. – То, что за эту музыку людей могут в десятом классе исключать из школы, то, что у нее есть слушатели, то, что она существует в основном подпольно».

При этом на дальнейшую судьбу Сергея Летова исключение, судя по всему, практически не повлияло. Он успешно поступил в столичный Институт тонкой химической технологии и переехал жить в Москву. Теперь он рассказывал брату о новой музыке в письмах и посылках, а также когда навещал Омск. Постепенно его вкусы начали все больше смещаться в сторону джаза и авангарда. «Мало кто знает, но от старшего брата Джон Колтрейн появился в его приоритетах, – рассказывает Сергей Попков. – Или Modern Jazz Quartet. Вот вам базис, на котором все это вырастало».

Впрочем, чем дальше, тем больше и сам Егор Летов мог просвещать брата в области новой музыки – во всяком случае, в той ее части, в которой звучали подключенные к электричеству гитары.

* * *

«Официально это называлось „вещевой рынок“ – такая была вывеска, прибитая на дощатом заборе. А в народе – „туча“ или „толчок“, – вспоминает Сергей Попков, который тоже рос в Омске и начинал увлекаться музыкой в застойные времена. – Это было отгороженное и засыпанное песком место на окраине города, недалеко от узкоколейки, рядом с поселком Чкаловский. Там, в свою очередь, был одиноко торчащий столб, возле которого каждое воскресенье собирались где-то в районе 11 утра странные персонажи с виниловыми пластинками под мышкой или в пакетах. Сейчас бы это назвали „клуб по интересам“: задача была – встретиться, увидеть и услышать единомышленников, возможно, что-то приобрести, но поскольку винил стоил крайне дорого, то чаще практиковался обмен».

«Пятачок на „туче“, где продавали и обменивали винил, назывался среди завсегдатаев „майданом“, – уточняла Наталья Чумакова. – Была такая песня [бардов] Никитиных „Переведи меня через майдан“, по поводу которой много шутили». Через несколько лет, оформляя свои самые первые записи в соответствии с канонами зарубежной музыкальной индустрии, Егор Летов придумает для них лейбл и назовет его Iron Maidan: одновременно отсылка для своих и шутка над британской металлической группой.

Подобные «майданы» в те годы были практически в каждом крупном советском городе – от Риги, куда новые зарубежные пластинки завозили напрямую моряки советских торговых судов и круизных лайнеров, до Якутска, куда они могли попасть только самолетом. На фоне разрядки, наступившей в отношениях между СССР и Западом в первой половине 1970-х, власти стали чуть более лояльно относиться к «буржуазной» культуре, и в обществе происходила ползучая вестернизация. Каждый год советская промышленность выпускала больше миллиона катушечных магнитофонов, позволявших легко и недорого копировать записи в больших количествах. Так сложилась система дистрибуции, которая использовалась для распространения зарубежной музыки: самые активные приобретали дорогой винил, а дальше компенсировали его стоимость, перезаписывая альбомы на катушки и продавая их по два-три рубля за штуку; другие просто менялись пластинками безвозмездно и, скопировав, возвращали их владельцу.

Историк культуры Сергей Жук приводит, например, свидетельство, которое подросток из Днепропетровска записал в своем дневнике 24 августа 1975 года. Захватив с собой 50 рублей, заработанных летом в колхозе, он отправился на местную «тучу», чтобы приобрести «настоящие» западные записи – их должны были принести туристы, вернувшиеся из Венгрии и Польши, где английский и американский рок продавался более свободно. В итоге почти все его деньги ушли на одну пластинку – он купил альбом своей любимой группы T. Rex. Заканчивается отчет о проведенном на рынке дне предвкушением следующей недели, когда туристы должны вернуться с еще более «настоящего», по версии школьника, Запада – из Югославии.

Формально такая деятельность была незаконной, но в реальности большие риски отсутствовали. «Коллекционирование западных пластинок „никто не разрешал и никто не запрещал“. Владение зарубежной валютой было куда более опасным делом, чем продажа пластинок за советские рубли», – пишет социолог Алексей Юрчак. И более того: «„Буржуазная культура“, и особенно западная рок-музыка, в 1970–1980-х годах совсем не всеми и не обязательно воспринималась как что-то, противоречащее „советским ценностям“, а подчас даже переплеталась с ними самым причудливым образом». Как указывает коллега Юрчака, «приобретение музыкальных записей, обмен ими и их проигрывание происходило без какой-либо мысли о том, что такая деятельность может быть расценена как политически неблагонадежная».

«Поменять, дать послушать – никаких возражений и запретов ни у кого не было и никакой идеологии там не присутствовало. Что у тебя там под мышкой в этой пачке пластинок – никого не интересовало, – подтверждает Сергей Попков. – А вот факт продажи – это уже другая история, подсудное дело. Поэтому там было неписаное правило: когда спрашиваешь, сколько стоит, тебе говорили не 60 рублей, а шесть. Не знаю, как это могло спасти от уголовного наказания, но это факт. Но мы-то с другом этого не знали. Приехали, посмотрели, а нам тогда очень нравился Led Zeppelin, второй альбом. Спросили: сколько стоит, а барыги к нам, школьникам, надменно относились, ответили высокомерно – шесть. И вот мы всеми правдами и неправдами, сдавая макулатуру и так далее, собрали эти шесть рублей и с предвкушением в очередное воскресенье поехали на „тучу“. Там нас ждало жесточайшее потрясение. Когда мы достали эти шесть рублей, начался гогот, тыканье пальцами и так далее. Ничем хорошим наше воскресенье не закончилось, но появилась новая цель – собрать 60 рублей».

Одним из завсегдатаев омского «майдана» постепенно стал и Егор Летов. Его участие в этой субкультуре (в советское время для нее существовало слово «филофонисты», но вряд ли кто-то из посетителей омской толкучки так себя называл – слишком официозно, слишком старомодно) оставило след в том числе и в его словаре. Алексей Юрчак в своем исследовании вводит категорию «воображаемого Запада» – специфического образа зарубежья, каким его представляли себе и примеряли на себя советские граждане. Образ этот сложно соотносился с реальностью: маркером прогрессивной западности мог оказаться полиэтиленовый пакет или пустая пачка сигарет. «Знаки воображаемого Запада широко распространились и в языке», – пишет Юрчак; в том числе – в языке Егора Летова. В его самом первом тексте о собственной музыке можно встретить, например, такие фразы: «После двух первых LP последовали одиночные записи группы, носящие характер jam session», а слово «бас» он до конца жизни писал с двумя «c» – «басс»: «Потому что по-английски так пишется, а я имею дело с пластинками всю жизнь и по-другому как-то не мыслю. Кажется колхозом. Бас с одной „с“ – это Шаляпин».

Когда его брат уехал учиться в Москву, Летову было всего 11 лет, но люди увлекались рок-музыкой в довольно юном возрасте по всему Советскому Союзу. Тот же Юрчак приводит свидетельство жителя Смоленска, который начал слушать западные записи, когда ему было 13, а уже в 15 лет регулярно ездил в Ригу, чтобы покупать там пластинки и перепродавать их дома. Днепропетровскому фанату T. Rex, закупавшему альбомы у туристов, было 16. Судя по всему, ничего особенного в том, что на музыкальный рынок ходит подросток, не было, и обменивался альбомами Летов зачастую с собственными сверстниками: например, Попков тоже гонялся за Led Zeppelin, будучи еще школьником.

Особенное было в другом: если большинство посетителей «тучи» фанатели по хард- и арт-року, то вкус Егора Летова быстро развивался и уходил в куда менее популярные области. «Поскольку Омск ничем не отличался от остального Советского Союза, преимущество было у ценителей, так сказать, горячей коммерческой десятки. Ну, Deep Purple, Black Sabbath, Pink Floyd – все знают эти названия, – вспоминает Сергей Попков. – Но были фрики, странные персонажи, на которых смотрели если не как на инопланетян, то с каким-то непониманием и недоверием: зачем они ходят сюда, зачем тратят деньги, это же никому не нужно?! Это были люди, которые слушали джаз, панк и так далее». По словам тюменского музыканта Кирилла Рыбьякова, который начал собирать панк-пластинки уже в 1980-х, когда он приходил в местный парк, где люди обменивались винилом, на него показывали пальцем и говорили: «Вот идет чувак, который у вас все дерьмо скупит!»

Судя по всему, именно среди таких чуваков довольно скоро обнаружил себя юный Егор Летов, хотя через традиционный репертуар подпольных филофонистов он тоже явно прошел. Вообще, время с середины 1970-х до начала 1980-х – собственно, подростковые годы – это период, который в богатой биографии Летова запротоколирован хуже всего. Как он жил, с кем дружил, где обретался, чем занимался – неясно. Насколько можно судить, тогда коллекционерский пыл Летова полностью переключается на культуру: музыку, книги, кино – все, до чего можно дотянуться. Неутомимая страсть к поиску и внутренней переработке неочевидной культурной информации, чужих творческих прорывов останется с Летовым на всю жизнь. Известно, что уже в 2000-х, когда он заходил в московский музыкальный магазин «Трансильвания», у продавцов сразу улучшалось настроение – они понимали, что Летов проведет у них несколько часов и купит много пластинок, на которые до этого никто даже не смотрел.

Позже он много раз будет описывать последствия этого безудержного познания с помощью метафоры стакана: «Просто в некий момент наступает такая психологическая ситуация, которую я называю „взял – отдай“. Это можно сравнить, как Оскар Уайльд говорил, со стаканом: в него льется-льется какая-то жидкость, а когда он переполняется – она начинает литься через край. И так как я очень много брал от других – читаю, слушаю, смотрю фильмы и так далее, всевозможные виды творчества через меня проходят – то неизбежно возник момент, когда я должен что-то отдать свое».

Я плохо знаком с творчеством Оскара Уайльда и не смог установить, к чему здесь отсылает Летов. Однако поверхностный поиск в интернете принес приписываемую ирландскому модернисту цитату, которую я хотел бы оставить здесь – в ней есть что-то, очень резонирующее с нашим героем: «После первого стакана видишь вещи в розовом, после второго – в искаженном, а потом уже – в истинном свете, и это – самое страшное, что может быть».

К тому времени, как Егор Летов оканчивал школу, безразлично-беспечное отношение советской власти к распространению западной рок-музыки начало меняться. «Мы не заметили, – сетовал автор журнала „Молодой коммунист“, – как в масштабах страны возникла огромная субкультура, представители которой имеют общие интересы, занятия и каналы обмена информацией. У них даже появились неформальные клубы, объединяющие все слои молодежи – студентов, школьников, рабочих, инженеров, – и возникли специализированные самиздатовские журналы». Запретить все это, не прибегая к массовым облавам и репрессиям, было уже невозможно, но тональность официальной советской прессы, как отмечает Юрчак, в начале 1980-х стала другой: если раньше увлечение западным роком описывалось как патология, свойственная горстке отщепенцев, то теперь о нем говорили как о повсеместной социальной проблеме, с которой следует бороться. В этой парадигме «музыка стала орудием буржуазной идеологии».

Неизвестно, читал ли Егор Летов подобные публикации (в дальнейшем ему будет свойственно хотя бы краем глаза следить за самыми разными официальными источниками информации), но отношение к музыке как к оружию массового поражения станет важным аспектом его деятельности.

Когда Летову было примерно 16, он, по собственным словам, испытал нечто вроде откровения. Следующая цитата будет длинной: «Лет в шестнадцать у меня были такие вещи – я их называю озарения. Со мной постоянно происходили какие-то депрессии, всплески какой-то радости. Я находился внутри себя – как бы в большой зеркальной комнате, где были только одни мои личные отражения. Это сопровождалось время от времени чудовищными упадками духа и попытками все это разрушить, вернуться обратно: самоубийство или просто забыться – словом, вернуться в первоначальное какое-то состояние. И когда я реально дошел до этого состояния, со мной случилась очень странная вещь. Я однажды посмотрел на себя несколько со стороны. И понял, что я – это огромное количество очень конкретных частных представлений о том, как оно все есть. Они выглядят как ворох грязного тряпья, какой-то одежды, каких-то салфеток, разноцветные тряпочки, разноцветные стеклышки… <…> И я взял все это внутри себя, поднял, вышел на кухню, посмотрел – а у меня стол такой голубой, как небо – и я взял в голове весь этот ворох и швырнул куда-то в синеву.

И в этот момент со мной произошло нечто. Я был совершенно трезвый, я никогда в то время не пил ничего, не употреблял. У меня открылся внутри душераздирающий глобальный поток. Впечатление было такое, что я стал не личностью, а стал всем миром. И сквозь меня, сквозь то, что я представлял как живой человек во времени – а это такой отрезок маленькой трубы – пытается прорваться со страшным напряжением, представляешь, весь мир. Огромный поток, а я его торможу. Меня разрывало на части, я вышел на улицу, там плакал просто. Я видел, как лист с дерева падает очень долго, как муравьи ползают, как дети копошатся, как качели скрипят, как там дедушка на велосипеде едет. Я одновременно видел это все. И видел в этом всем не просто закономерность, а глобальную какую-то картинку. И было совершенно явственно, что именно так все и должно быть. Не просто должно, а это движение, какая-то глобальная космическая… не то что игра… какие-то шахматы. Не знаю, у меня нет слов для этого. И не может быть слов на человеческом языке. Время остановилось, это очень напоминает элэсдэшное состояние или смерть. Оно сжималось, сжималось, в некий момент почти остановилось. Не знаю, как это объяснить. Было одновременно чудовищное мучение и состояние экстаза глобального. Я понимал все. Я шел – и был какой-то частью всего в целом. И одновременно был каждой частью [того], на что я обращал внимание. Потом это прекратилось, но очень долго во мне оставалось. Такие состояния были еще и еще какое-то время, но все меньше. Я понял, в какую сторону двигаться после этого. И что я делаю, собственно говоря, здесь. Вот с тех пор я это все и делаю».

Так о своем подростковом опыте Летов вспоминал в 2004 году. Схожим образом, вплоть до деталей со столом и муравьем, он рассказывал о нем и раньше – например, когда во второй половине 1990-х давал интервью Александру Кушниру для книги «100 магнитоальбомов советского рока» (оно так и не было опубликовано целиком): «В этот момент я не просто освободился, а испытал чудовищное понимание всего вообще. <…>. То есть я был одновременно муравьем, листом, деревом, форточкой – всем. Я сам знал, что был форточкой, но сам не знал, почему. <…> Это было мучительно, но в этот момент я кем-то стал».

В приведенных пассажах обращает на себя внимание не только то, что Летов описывал (а тем более – испытывал) все это задолго до того, как представления о мультивселенной стали частью поп-культуры, но и то, насколько здесь много сказано о летовском творческом методе. Это ведь очень про его образы, песни, строчки – обнаруживать глобальность в копошении муравья (опять эти насекомые) и скрипе качелей (без пассажира), одновременно фокусироваться на мельчайших деталях и обнимать необъятное. «Одна из главных формальных черт Летова – это такая трансформация фольклорного параллелизма, которая подчеркивает способ мышления, характерный для современного человека, – говорит Илья Кукулин, который как критик и филолог писал о Летове в контексте современной русскоязычной поэзии. – Это переживание одновременности сосуществования всего в мире – благодаря медиа мы понимаем, что существуют какие-то совершенно разные реальности, которые живут по разным законам».

Здесь также просматривается прямая связь с детством – причем как индивидуальным, так и всеобщим. Как пишет филолог Олеся Темиршина, ссылаясь на классика психолингвистики Льва Выготского, «самый ранний этап развития детского мышления связан с особым способом объединения предметов по типу логически неупорядоченного множества, основой которого становятся пространственные и временные „встречи отдельных элементов“». С другой стороны, она же указывает на архаические, первобытные корни летовского слияния с универсумом: «Личность на ранних этапах развития человеческой культуры не выделялась как самостоятельная единица, ее границы были зыбкими и неустойчивыми, ибо она, сливаясь с окружающей ее реальностью, находилась в недрах архаического коллективного сознания». Темиршина рассуждает об этом в применении именно к текстам Летова, однако для него самого, судя по всему, было важно не поэтически моделировать такие состояния, а именно достигать их физически, проживать.

Первое откровение случилось с Егором Летовым в лесу неподалеку от дома – впоследствии этот лес станет одним из его главных рабочих мест. Однако чтобы стакан переполнился окончательно, нужен был еще один источник. В 1982 году, закончив школу, Егор Летов перебирается к старшему брату – в Москву.

* * *

Летом 1980 года Сергей Летов красил в своей квартире полы. В Москве в это время проходила Олимпиада, которую из-за войны в Афганистане бойкотировали многие западные страны; пока она шла, умер Владимир Высоцкий – его хоронили всем городом. Летов-старший, насколько можно судить, совершенно не увлекался спортом, да и песни Высоцкого его, кажется, не трогали (в отличие, кстати, от брата). К тому времени 23-летний инженер, работавший в Институте авиационных материалов, уже вовсю интересовался джазом – ходил на концерты советских прогрессивных ансамблей вроде трио Ганелина и слушал на коротких волнах музыкальные передачи зарубежных радиостанций, которые пробивались через «глушилки», установленные властями, чтобы не дать антисоветской пропаганде проникнуть в страну.

«Голос Америки» как раз транслировал передачу заслуженного джазового журналиста Уиллиса Коновера. Он рассказывал про Орнетта Коулмана – американского саксофониста, который одним из первых начал играть свободную импровизационную музыку. «Когда пол был покрашен, – рассказывал Сергей Летов, – мне стало ясно, что я буду играть на альт-саксофоне и что стиль, к которому я буду стремиться – это фри-джаз».

Уже через пару месяцев он купил себе свой первый инструмент и начал самостоятельно учиться играть. Был тут и личный фактор: «От меня ушла первая жена, и я тогда не мог себе представить, что одну женщину можно заменить другой – почему-то казалось, что только саксофоном, которому я стал доверять все нерастраченные силы молодого организма». Вскоре на музицирование у Летова уходило все свободное время – три-четыре часа по будням и семь-восемь часов по выходным он изводил игрой соседей по деревянному дому в подмосковном поселке Красково. «Как только я принимался играть, они начинали бить палкой в стену, трезвонили в дверной звонок, зимой бросали снежки и даже разбивали оконные стекла, – писал музыкант в своих мемуарах. – В конце концов один из соседей по лестничной клетке в мое отсутствие сломал дверь, подогнал такси и вынес из моей квартиры радиоприемник, посредством которого я слушал джазовые передачи „Голоса Америки“ и „Би-би-си“, а также акустические системы проигрывателя, на котором я слушал пластинки Хиндемита и Поля Блея».

Летова-старшего это не остановило. Постепенно он обзаводился знакомыми в джазовой среде и начинал подступаться к сцене. Сначала сыграл вместе с ансамблем ударных инструментов Марка Пекарского, потом попал в студию джазовой импровизации при ДК «Москворечье», далее познакомился со скрипачкой и композиторкой Валентиной Гончаровой, потом с главным ленинградским джазовым антрпренером Владимиром Фейертагом, затем – с Сергеем Курехиным, потом – с рок-журналистом Артемием Троицким…

Где-то в разгар этих первых музыкальных приключений в квартиру к Сергею Летову и приехал жить его брат. Согласно всем источникам, Егор отправился в Москву, чтобы учиться в строительном ПТУ; правда, история умалчивает, зачем он поступал в училище так далеко – вероятно, ту же квалификацию можно было без труда получить и в Омске. Сам Летов, рассказывая о своем московском периоде, вообще не упоминал учебу и объяснял причины поездки так: «У меня была безумная идея – я думал, что я найду некую свою общину, тусовку именно своих людей… Ну, как бы некий рай». По некоторым данным, путешествие в советскую столицу было первым выездом Летова-младшего за пределы Омска – прежде родители опасались отпускать его далеко из-за проблем со здоровьем.

Рая Егор Летов в Москве, очевидно, не нашел, но сразу окунулся в богатую культурную жизнь своего брата. Сергей к тому времени создал импровизационный «Оркестр нелегкой музыки» вместе с Михаилом Жуковым – бывшим барабанщиком оркестра Московского почетного караула, в тот момент работавшим вахтером в Росконцерте, а потом недолго игравшим со «Звуками Му». Жуков начал давать Егору Летову уроки игры на перкуссии, и вскоре он стал участником «Оркестра нелегкой музыки» – даже наклеил вырезанные из изоленты буквы ОНМ на каску, которую ему выдали в училище.

Егор играл на «коробочках индустриального происхождения», выданных ему учителем, сам Жуков – на самодельных барабанах, Сергей Летов и брат Жукова – на саксофонах, еще в «Оркестре» был виолончелист. Репетировали они где придется – чаще всего в квартире Жукова или дома у Летова, где музыкантов донимали все те же соседи: так Егор Летов в первый, но далеко не последний раз в жизни столкнулся с неизбежными издержками домашнего музицирования. Записей ансамбль не оставил; были ли у них сколь-нибудь полноценные концерты – тоже не совсем ясно.

Сергей Летов неоднократно говорил, что именно в Москве его брат начал заниматься музыкой. Это трудно проверить: Егор Летов утверждал, что первые инструментальные альбомы его первая группа «Посев» записала в Омске в том же 1982 году, но никакие свидетельства их существования пока не известны. Так или иначе, понятно, что в Москве культурный контекст был совсем другим, а способов познакомиться с новым искусством – куда больше, чем в Сибири: через знакомых Летов-старший имел доступ не только к новым западным альбомам, но и к самой разной новой культуре – от поэзии до перформансов.

«[На Егора] повлиял тот круг знакомств, куда я его ввел, – говорил Сергей Летов. – Благодаря мне он оказался информированным во многих вещах и событиях, к которым он в своей среде в Омске получить доступ не мог. Он знал о московских концептуалистах, об авангардной музыке. Он сидел на концерте рядом с Софьей Губайдулиной. Он разговаривал с известными музыкантами. Слушал Джона Кейджа и знал его концепции».

Московский концептуализм к тому моменту полноценно оформился как подход и метод, но еще не стал международным брендом. Дмитрий Пригов, Илья Кабаков, Лев Рубинштейн, Эрик Булатов, Виктор Пивоваров, Владимир Сорокин – все эти люди уже вовсю исследовали советскую реальность через тексты, картины, инсталляции и перформансы: выворачивали наизнанку официальный дискурс, подрывали изнутри окостеневшие языки литературы и медиа, превращали в искусство коммунальный быт и диалоги в магазинах, находили энергию и юмор в словесном и реальном мусоре.

Это была тесная компания – многие из ее участников регулярно встречались на акциях группы «Коллективные действия», основанной Андреем Монастырским. Одна из них, например, называлась «М»: оказавшись в подмосковном лесу, тридцать человек как бы разыгрывали совместную поездку в вагоне метро, которая затем превращалась в полумистическое представление. Когда участник выходил из «вагона» (на самом деле это была просто площадка на опушке), «на расстоянии 150 метров дальше по дороге находился С. Летов с набором духовых инструментов (саксофоны, валторна, корнет, гобой и др.). Услышав звук свистка от столика, Летов начинал играть на одном из инструментов до тех пор, пока зритель не подходил к нему. Подойдя к Летову, зритель получал от него устное указание двигаться вглубь леса на следующий источник звука. На расстоянии 80 метров от Летова, в глубине леса, находился магнитофон, фонограмма которого представляла собой запись сильного шума и грохота, какой бывает внутри вагона метро в период критической скорости движения поезда».

Акция «М» прошла в сентябре 1983 года – как раз когда у Сергея Летова жил его младший брат. Судя по всему, его на выезды «КД» не брали, но осведомлен о них он точно был. «У [„Коллективных действий“] существовало понятие „пустое действие“, – разъяснял Егор Летов много лет спустя. – Любая акция имеет бесконечное продолжение под названием „пустое действие“. Что будет дальше, что происходит в сознании людей или в магической реальности после окончания акции – неизвестно. Пустое действие длится бесконечно, разветвляется, рождает остаточные формы. Я считаю: то, что мы делаем – из этой области»

Московский концептуализм так или иначе затронул все виды искусства. Был среди артефактов движения и музыкальный альбом. Его в 1982-м записала арт-группа «Мухомор», которую возглавляли Константин Звездочетов и Свен Гундлах, а где-то совсем рядом с ними обретался и участвовал в акциях Владимир Кара-Мурза – будущий ведущий «НТВ» и оппозиционный политик. «Золотой диск» «Мухомора» – это четыре десятка виньеток, остранняющих, пародирующих и расшатывающих военные марши, блатные куплеты, официальные заявления и прочие набившие оскомину звуковые жанры. Зачастую вокал авторов просто наложен на чужую фонограмму; в какой-то момент голос, подражающий Леониду Утесову, поет на понятный мотив: «Выходила на берег Катюша и перестреляла всех до одного».

Логично предположить, что Егор Летов услышал «Золотой диск» примерно тогда же, когда он вышел. «„Мухомор“ – это самая что ни на есть панк-группа, панк-концептуализм, – восхищался он через несколько лет. – Пионеры панка». Влияние «Мухоморов» слышно в записях летовского проекта «Коммунизм». Вообще, советский концептуализм он считал «самым крутым и авангардным в мире», а то, что делает сам, называл концептуальным искусством: «Я, собственно говоря, концептуалист. Половина того, что я делаю – это, как бы сказать, это некий объект для того, чтобы его воспринимать со стороны максимально противоположно (желательно) тому, как это сделано».

«Влияние концептуализма у Летова очень чувствуется, – говорит Игорь Гулин. – У него каждый текст как бы продуцирован какой-то маской, и ты никогда не можешь уловить, кто это говорит – Егор Летов или какой-то персонаж, вокруг которого он мерцает, который одновременно он и не он. Ты не можешь его поймать». (К слову, у раннего Летова есть такой текст, который почти что предвосхищает одно из лучших сочинений Льва Рубинштейна: «Вот небо. Вот дерево. Вот дорога. Вот я. Вот еще раз я»).

«Читая концептуалистов, понимая, что существует в мире каких-то готовых формул, Летов, тем не менее, думал о том, как из этого всего конструируется временно́е и текучее человеческое „я“», – добавляет Илья Кукулин. Подобно концептуалистам, Летов впоследствии часто брал закрепленные языковые конструкции – лозунги, поговорки, цитаты из стихов и фильмов, можно сказать, что и хрестоматийные три аккорда – и радикально менял их контекст, обнаруживая новое, непредвиденное: смешное, чудовищное, но всегда парадоксальное. Некоторые из самых первых поэтических опытов Летова, сочиненных им в 1983 году, представляют собой в чистом виде концептуалистские упражнения. По дороге в электричке он записывал то, что говорили люди вокруг, собирал получившееся в текст и называл это «конкретной поэзией»:

Только бы не было войны

а то – не жизнь, а малина

у нас и узбеки живут – полно́

он и получку приносит

учится – а потом на фабрику

молодой специалист

то высокий то пониже

подхожу гляжу – мамочка!

погреемся

дешево и сердито

Ну и так далее; из текста видно, что разговоры в электричках за 40 лет изменились не сильно. Как и особенности поведения пассажиров. Красково находилось совсем рядом с Люберцами, а в тамошних спортзалах как раз созревало движение пацанов-качков, которые боролись с неформалами (в конце 1980-х их назовут «люберами»). По словам Сергея Летова, однажды местные гопники поймали его брата и выбили ему стекло в очках, потом он долго носил их с осколком.

«Он проникся духом эстетики соцарта, – подытоживал Сергей Летов. – Или вот такого направления помоечного искусства, где бо́льшая часть инсталляций и ассамбляжей были из вещей, найденных на помойках, не самого высокого качества, и живопись была не акриловыми красками. Это общество самоделкиных, которое представляла из себя значительная часть радикального современного искусства 1980-х годов, было очень близко брату – по сути, он продолжил у себя в Сибири заниматься тем, чем занимались художники в Москве».

Собственно, название самой известной инсталляции Ильи Кабакова – «Человек, улетевший в космос из своей комнаты» – кажется достаточно адекватным определением Егора Летова.

* * *

Доступ у Сергея Летова был не только к работам концептуалистов, но и к другой неофициальной литературе. По всей видимости, через него к брату попал самиздатовский альманах «Наша личная ответственность (НЛО)», подготовленный ленинградской поэтессой и феминисткой Кари Унксовой. «В самом начале 1980-х он страшно преклонялся перед кружком Унксовой – в первую очередь Андреем Изюмским и Алексеем Соболевым, это было обожание на грани влюбленности», – рассказывала Наталья Чумакова. Унксова и авторы ее круга занимались литературными поисками где-то неподалеку от концептуализма (именно на соседней ветке с Приговым и «Мухомором» ее кружок поместил на своем «древе русского стиха» Владислав Лён), но писали, с одной стороны, гораздо более нервно, а с другой – спиритуально.

Darmowy fragment się skończył.