Czytaj książkę: «Линия жизни. Жертвы Куршевеля»

Благодарю за помощь в подготовке книги к изданию Екатерину Яковлеву, Татьяну Голикову, Андрея Голикова, Александра Дриго.

Посвящается мои детям Александре, Андрею, Татьяне.

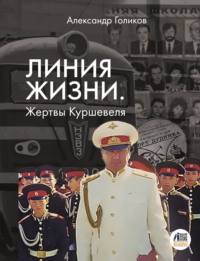

Линия жизни. Жертвы Куршевеля / Александр Голиков. – Краснодар: Издательский дом «ВоокВох», 2024

© Александр Голиков, 2024

© Издательский дом «ВоокВох», 2024

Светка, Стой! Пропустите вагоны!

Симферополь пятидесятых – шестидесятых годов двадцатого века представлял из себя провинциальную столицу Крымской области. Город, как и вся страна, постепенно окончательно избавлялся от последствий Великой Отечественной войны и фашистской оккупации. Ещё продолжали восстанавливаться здания, ремонтировались дороги, благоустраивались улицы, скверы и парки. Завершалось строительство нового пассажирского комплекса железнодорожного вокзала по проекту архитектора Душкина. Строилась новая горная дорога и единственная в Европе горная междугородняя троллейбусная трасса Симферополь – Алушта – Ялта.

1964 год, первое сентября. Мы идём в школу. Третий «В» класс 36-й начальной школы, что располагалась по улице Жени Жигалиной. Поскольку мы жили на Украинке (микрорайон), дорога в школу пролегала через железнодорожные пути южной горловины станции Симферополь, где часто проходила маневровая работа по формированию грузовых поездов способом расталкивания вагонов с сортировочной горки. Я шёл с одноклассником Валерой Хомяковым, а впереди шествовали две подружки – наши одноклассницы. Одна из них Света Положай – отличница, красавица и умница. Несмотря на мои юные десять лет, Светка мне очень нравилась, и я наблюдал за её грациозной походкой в коротенькой, идеально выглаженной школьной форме с белоснежным передником.

Вдруг перед нашим взором предстали отпущенные с сортировочной горки вагоны, которые мчались под уклоном, набирая скорость. Девчонки шли и о чём-то оживлённо болтали, не обращая внимание на приближающуюся смертельную опасность. Оценив обстановку, я крикнул:

– Светка, стой! Пропустите вагоны!

Девчонки обернулись на мой голос, переглянулись и, громко засмеявшись, бросились перебегать железнодорожные пути перед приближающимся подвижным железнодорожным составом! Честно говоря, мы и сами так неоднократно делали.

– Вот идиотки… – сказал Валерка, и не успел он закончить свою мысль, как буквально метрах в двадцати от нас Света спотыкается на путях и падает прямо перед надвигающимся вагоном!

Подружка, опережая её, перемахивает через железнодорожные пути, а Свету скрывает от нас вагон так, что непонятно, успела она перебежать или нет.

– Успела, наверняка успела, – прошептал Валерка, и мы бросились бегом к месту события, так встревожившего нас.

Вагоны быстро проскочили и… О ужас! Перед нами предстала страшная картина. За дальним рельсом лежит распластанное Светкино тело. Школьное форменное платьице в пыли задрано, видны аккуратные жёлтые трусики. А красивая Светкина головка лежит по другую сторону рельса в луже крови, отдельно от её стройного тельца.

Потом хоронили Свету Положай – отличницу, красавицу и умницу – всем классом. В гробу она лежала такая же красивая, как в жизни. Место на шее, где проехало колесо вагона, аккуратно прикрывала чёрная церковная ленточка. Все плакали. Эта картина осталась со мной на всю жизнь. И вспоминается так, как будто это было вчера!

Человек действия

Жизнь каждого человека, его судьба – это драматический сюжет пьесы, повести, романа. И неважно, будет он известным артистом или мастером на заводе. Даже жизнеописание отшельника, уединившегося в скит и общающегося лишь с Богом, необычайно интересно. Одиночество заставляет размышлять, не отвлекаясь на суету бытия. Что же говорить о судьбе далёкого от схимничества человека с его окружением, заботами, хлопотами, переплетением обстоятельств и их последствиями? Кто-то из классиков сказал, что характер человека – это его судьба. Именно характер (или бесхарактерность) диктует стиль поведения, действий, принимаемых решений в зависимости от тех или иных обстоятельств, отношения к жизни.

Александр Голиков, анализируя прожитые годы, конечно, человек действия, но действия разумного. Таковым я себя, во всяком случае, искренне считаю.

Темперамент, вероятно, достался мне от бабушки – гречанки. Когда-то, согласно семейной легенде, переданной ещё прабабушкой Елизаветой Ивановной, прадед – понтийский грек – бежал с семьёй от турецкой резни в Крым, переплыв море на фелюге контрабандистов. В Ялте Анастас Попандопуло (так его звали) и «поднялся», как бы сейчас сказали. Завёл дело, купил дом на набережной.

Прадед не дожил до Октябрьской революции 1917 года, а она разметала трёх сестёр (его дочерей) по необъятной стране. Средняя, Нина, успела уехать после гражданской войны в Москву. Как тут не вспомнить чеховских трёх сестёр с их стремлением: «…и в Москву, в Москву!» Старшая и младшая – Мария и Людмила – остались в Крыму, вышли замуж, завели семьи. На их долю выпали испытания тяжёлым периодом фашистской оккупации, голод и холод, с ним связанные. После освобождения Крыма от фашистских захватчиков их, как лиц греческой национальности, наряду с другими народами полуострова, постигла судьба депортации.

Отец мой Юрий Сергеевич Голиков встретил войну пятнадцатилетним пацаном. Выполняя мелкие поручения подпольщиков, оказался в фашистском концентрационном лагере на территории «Картофельного городка» (было такое место в Симферополе). Как только немцев выбили из Крыма, ушёл в действующую армию. Через непродолжительный период вернулся домой на костылях после тяжёлого ранения.

В начале пятидесятых годов желающие вернуться (не все) на свою историческую малую родину получили такую возможность, и бабушки Маруся и Людмила Анастасьевны вернулись и прожили долгую жизнь в кругу семьи. Отец же, выписавшись из госпиталя, окончил Днепропетровский техникум железнодорожного транспорта и начал работать поездным диспетчером Крымского Отделения Приднепровской железной дороги, где и проработал всю жизнь, выйдя на пенсию в 1980 году.

Его отец, мой дед, Сергей Никитович Голиков – уроженец деревни Голиково Брянской губернии, унтер-офицер Императорской армии, участник Первой мировой войны. Он искренне принял Октябрьскую революцию, в 1917 году вступил в члены ВКП(б), был участником Гражданской войны. Умер в 1940 году от паралича сердца в должности заместителя начальника Ялтинского морского торгового порта, руководителя Ялтинского ОСВОДа (Общества спасения на водах). Похоронен в Ялте на старом Ливадийском кладбище.

Другой мой дед, муж старшей сестры моей бабушки Марии, до революции дослужился до секретаря Императорского суда Таврической губернии. После революции, до Великой Отечественной войны и после освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков работал главным бухгалтером, начальником приёма-увольнения Крымского отделения Сталинской железной дороги (в дальнейшем переименована в Приднепровскую железную дорогу). Прожил долгую жизнь и умер в 1976 году в возрасте 82 лет.

Моя мама Нина Ивановна Голикова (девичья фамилия Фомина) родилась в Самаре. После окончания Куйбышевского техникума швейной промышленности в 1946 году по распределению прибыла в Симферополь мастером, технологом, начальником цеха Симферопольской швейной фабрики им. Н. К. Крупской. В Симферополе судьба свела её с моим отцом, чему я и обязан своим появлением на свет.

Школьные годы пролетели быстро! После получения аттестата зрелости попытался поступить в Ленинградское высшее ордена Ленина, Краснознамённое училище железнодорожных войск и военных сообщений имени М. В. Фрунзе. Но не прошёл по конкурсу, в связи с чем очень переживал, потому что мечтал стать офицером. Поскольку подходил призывной возраст, и третьего ноября 1972 года мне исполнилось восемнадцать лет, то уже шестого ноября, как поётся в известной песне: «Были мы вчера сугубо штатскими…», был призван на действительную военную службу и направлен в город Николаев в 92-й отдельный учебный батальон связи.

Через шесть месяцев, освоив несколько типов радиостанций и азбуку Морзе, получил квалификацию радиотелеграфиста третьего класса в звании младшего сержанта. Для дальнейшего прохождения службы был направлен в Чехословакию, город Дечин, Центральную группу Советских войск, 45-й отдельный разведывательный батальон, роту радио и радиотехнической разведки начальником радиостанции Р-125М. Наш разведбат, как было принято говорить, в мирное время выполнял боевую задачу. Мы стояли на границе с ФРГ и вели радиоразведку полигона НАТО Графенвёр.

Служба была интересной, познавательной и поучительной – горжусь ею по сей день! Но и трагичной. И хотя после ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году прошло более четырёх лет, за период моей службы наша рота потеряла двух военнослужащих. На всю жизнь запомнил их имена – Игорь Зеленко и Володя Черняк. Первый погиб, второй был тяжело ранен.

После увольнения в запас вернулся в родной Симферополь и остро встали вопросы: что делать дальше? Кем быть? Как жить? Какие ставить перед собой цели? И я как-то неохотно поступил на подготовительное отделение Симферопольского педагогического института имени М. И. Фрунзе (математический факультет). Посещая занятия в течении нескольких недель, меня, здорового двадцатилетнего парня, отслужившего армию, всё меньше и меньше вдохновляла перспектива ещё в течении пяти лет жить за счёт родителей. И я принял решение! Забрал документы из института и обратился к администрации Мелитопольского ГПТУ № 12 им. Героя Советского Союза Перепелицы с просьбой принять меня на обучение по специальности машинист электровоза. Видимо, это решение было обусловлено тем, что вся окружающая среда, в которой я формировался как личность, была насквозь пропитана железнодорожным транспортом. А, как известно, личность человека – это продукт окружающей среды. Даже в юношеских стихах, которые, как утверждает певец Полад Бюльбюль Оглы, «пишет каждый в восемнадцать лет», прослеживается эта линия. Может быть, железнодорожная, может быть, жизненная:

Мчится поезд сквозь туманы,

Сквозь пургу и град,

Обгоняя ураганы

Через сто преград.

Когда писались эти строки, не предполагалось, что они станут пророческими. Преград на жизненном пути (не на железнодорожном) будет предостаточно. Но преодолеть их поможет стойкость характера, унаследованная от деда. Отец же передал сыну чувство высокой ответственности за доверенное ему дело. Диспетчер – железнодорожный ли или авиационный – отвечает за жизни людей. На его внимании и ответственности держится эта непростая профессия. Активная жизненная позиция, умение правильно определить стратегическое направление в решении задачи, отменные организаторские способности будут в дальнейшем вести автора этих строк по жизни. Наверное, поэтому после средней школы и неудачной попытки поступления в высшее военное училище не появились мысли о гражданских институтах или техникумах. Для себя было принято решение: надо пройти другую школу – армию. О чём шла речь выше. Откуда любимой девушке оправлялись письма:

Влюблены мы были вместе

В утренний рассвет,

В ясный полдень, даль морскую

И мимозы цвет.

Но вернёмся ко временам возвращения из армии и к вопросу, кем быть и что делать дальше по жизни? Шёл предновогодний декабрь 1974 года. Накануне в Мелитопольском железнодорожном училище были впервые созданы две двухгодичные технические группы по подготовке машинистов электровозов для ребят со средним образованием, отслуживших в армии. И несмотря на то, что первое полугодие обучения было пройдено, меня зачислили. Изучение конструкции и устройства электровозов постоянного тока оказалось увлекательным, всепоглощающим процессом. Через полгода, когда я в совершенстве овладел предметом обучения, мне стали доверять проведения занятий с сокурсниками группы в отсутствие преподавателя. В итоге в июле 1976 года, с отличием окончив обучение, вернулся в Крым и начал работать помощником машиниста электровоза в Симферопольском локомотивном депо.

Поездная работа увлекала. Мы водили грузовые поезда из Симферополя в Севастополь, Джанкой, иногда до Мелитополя, в Евпаторию и обратно! Ночевали в Домах отдыха локомотивных бригад, в оборотных локомотивных депо. Романтика, высокая по тому времени зарплата – что ещё нужно молодому двадцатиоднолетнему парню, отслужившему армию, находящемуся в начале жизненного пути?

Одновременно учился. В 1979 году окончил Днепропетровский техникум железнодорожного транспорта по специальности «Электроподвижной состав железных дорог», получив квалификацию техника-электромеханика. Год окончания техникума явился годом поступления в Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Электрификация железных дорог». Одновременно окончил университет марксизма-ленинизма при Крымском обкоме Коммунистической партии Украины по специальности «Партийное строительство», получив высшее политическое образование в системе партийной учёбы.