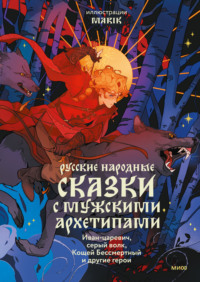

Czytaj książkę: «Русские народные сказки с мужскими архетипами: Иван-царевич, серый волк, Кощей Бессмертный и другие герои»

Все права защищены.

Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

© Иллюстрации. Marik, 2024

© Оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2024

* * *

Предисловие

В авторской песне начала XXI века есть строки: «Дурак опять женился на царевне – наверное, обоим повезло». Конечно, автор песни, Игорь Белый, иронизирует, тем более что та же новость подается и в другом варианте: «наверное, обоим поделом». Но вот насколько эта ирония (или нет?) перекликается с исконным замыслом народной сказки?

Иванушка-дурачок, а также его собратья по фольклору (от Ивана-царевича до Емели), их невесты, помощники и антагонисты живут в тридевятом царстве Архетипа и действуют строго по местным законам.

Понятие архетипа (от древнегреческого ἀρχέτυπον – «первообраз, оригинал, подлинник, образец») восходит ко временам Античности, к эйдосам Платона, и разворачивается в различных контекстах мировой культуры.

Литературоведы понимают под этим термином основу для построения образов и сюжета, «порождающую модель» (по А. Ю. Большаковой), которая, при внешних метаморфозах, сохраняет свое смысловое ядро. Культурологи рассматривают архетип как базовую культурную модель, а социологи – как комплекс поведенческих сценариев и этических установок индивидуума (в сказках это социальные роли царя, воина, отца и сына и т. д.). Близкую интерпретацию находим и в психологии, сказкотерапии: архетип – это «базовая матрица» (Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева), константа на фоне переменчивых культурно-исторических декораций. В зависимости от культурных реалий, в человеческом сознании корректируется восприятие архетипического образа, но его суть остается неприкосновенной.

Общекультурные архетипы не только создают устойчивую канву русских народных сказок, но и объясняют родство бродячих сюжетов.

Первая русская классификация сказок, созданная исследователем и собирателем фольклора А. Н. Афанасьевым, включала сказки о животных, волшебные (мифологические, фантастические), былинные, исторические, новеллистические (бытовые), а также былички, докучные (в которых многократно повторяется один и тот же фрагмент текста), прибаутки и анекдоты. Профессор, фольклорист Э. В. Померанцева в «Судьбах русской сказки» сократила этот перечень до волшебных, авантюрных, о животных и бытовых.

В современной науке принято использовать классификацию В. Я. Проппа, основанную на структурных признаках, в которую вошли сказки кумулятивные (архетипические), волшебные (на них сейчас и остановимся), о животных и о людях, а понятие жанра уступило место типу, распадающемуся, в свою очередь, на сюжеты и далее – на версии и варианты.

Сказка как жанр выходит далеко за пределы развлекательного чтения. Собственно, в Древней Руси она развлечением и не считалась, а была формой магического ритуала, отголоски которого сохранились в различного вида повторах и заклинаниях.

С XVII века сказки уже занимают нишу художественных произведений, а с XIX столетия за ними закрепляется определение «вымышленного рассказа, небывалой и даже несбыточной повести, сказания» (В. И. Даль). Этот рубеж отмечал В. Я. Пропп: «[К 1840 годам был] намечен один из основных признаков [сказки], а именно… характер [ее] как вымысла, не выдающего себя за действительность».

Разным исследователям сказка, подобно волшебному зеркальцу, открывала свои новые грани. Психолог К. Г. Юнг видел в ней подсознательную фантазию; литературовед А. Н. Афанасьев – метафорическое описание природных явлений, а филолог, фольклорист, историк культуры Е. М. Мелетинский акцентировал внимание на пережитках ритуально-мифологического мышления. Таким образом, волшебная история законсервировала в, казалось бы, несложных, часто «черно-белых» образах информацию о мифологической, бытовой, социально-исторической, поведенческой, духовной сторонах жизни.

На базе сказочных архетипов возникла система архетипов юнгианской школы (ее разработала К. Пирсон), а на стыке литературоведения и психологии сложились классификации сказок по гендерному признаку центрального персонажа и по характеру достижения им цели (В. Н. Люсин, В. А. Чернышев).

В основе любого сказочного сюжета лежит мотив пути-испытания, причем маршрут неизменен: мир живых – мир мертвых – мир живых. В. Я. Пропп демонстрирует это на примере двух царств: того, куда слушатель или читатель попадает в зачине сказки («В некотором царстве, в некотором государстве»), и того, куда вынужден отправиться вместе с героем «за тридевять земель». При этом «виновником» или «заказчиком» путешествия может выступать представитель любого из указанных миров (царь, Кощей, сам главный герой).

Современная исследовательница Е. М. Лулудова объясняет сходство сюжетных линий, большинства проблем и амплуа персонажей тем, что основа любой сказки представляет собой «инициационный ритуал: выезд – путь – возврат».

Неслучайно во многих сказках герой должен миновать лес как сакральное пространство на границе жизни и смерти, «синоним бессознательного» (К. Г. Юнг), нерушимую «природную стихию, хаос» (Н. А. Криничная), словом, следуя традициям древних ритуалов, самое подходящее место для инициации, перехода в мир взрослых, посвященных.

Маршрут сказочного героя – это путь скитаний, страданий, подвигов и ошибок, которые в итоге должны привести к победе над противниками и к достойной награде. Если для женских персонажей это обычно счастливое замужество, то для мужских – не только женитьба на прекрасной царевне, но и богатые подарки, вплоть до царского трона.

Положительный мужской персонаж фольклорной сказки, как правило, выполняет роль сюжетообразующей силы. Его отличают храбрость, смекалка, часто – стремление к справедливости и милосердию, щедрость, но подчас и некоторая инфантильность, тщеславие, грубость. Если в большинстве «женских» сюжетов главная героиня отправляется в опасное путешествие не по своей воле, то персонаж-мужчина нередко сам провоцирует начало приключений: подбирает перо жар-птицы, едет по заведомо опасной дороге, пьет воду из заколдованного копытца, дает напиться пленному Кощею, сжигает лягушечью кожу…

При этом (на что обращает внимание Е. М. Мелетинский) и Иван-царевич, и Иванушка-дурачок заинтересованы не в спасении мира, не в установлении мирового равновесия, как древние женские персонажи вроде Марьи Моревны, а в достижении выгоды, блага для себя и близких (например, семьи, вызволении матери из Кощеева плена). Такое смещение мотивации от коллективных («прометеевских») интересов к личным ученый объясняет самой сутью сказки, вышедшей из мифа, но утратившей его сакральные черты, перенесшей внимание на земную сторону жизни.

В глобальном же разрушении порядка и мирового равновесия заинтересованы потусторонние антагонисты вроде Кощея, Верлиоки, упырей, ведьмаков и прочих созданий, которых принято объединять под архетипом злодея или, уже, Кощея.

В отличие от амбивалентного образа Бабы-яги, которая способна выступать и как вредительница, и как помощница-ведунья, образ Кощея в сказках всегда остается отрицательным.

С сюжетообразующей точки зрения это персонаж, который всячески вредит главным героям сказки, похищает их невест и жен, сражается с ними и нередко даже убивает их (хотя и не окончательно). Со стороны психологической, поведенческой – это средоточие насилия (часто ничем не объяснимого: Верлиока мучит людей исключительно по складу своего характера), коварства (леший обманом удерживает у себя пленницу), ненависти к человеческому роду.

Исследователь А. С. Штемберг в статье «Герои русских народных сказок: кто они и почему ведут себя так, а не иначе?» обращает внимание на имя Кощея и указывает на его двойственность. В древнерусском языке это слово было нарицательным и означало пленника, раба. Однако в сказках из собрания А. Н. Афанасьева антагонист упоминается и как Кош – от старославянского «кошть» (кость). Штемберг поясняет, что «в период распада первобытно-общинного общества кошами называли первых господ, захвативших власть и учредивших институт рабства». Такая социальная роль априори вызывала в народе неприязнь, и «коша» всячески старались пленить или уничтожить. С мифологической стороны негативную роль Кощея раскрывает его постоянный эпитет – Бессмертный.

А. Н. Афанасьев, интерпретировавший сказку как описание природных явлений, связывал образ Кощея с состояниями природы, неблагоприятными для человека: засухой (находясь в плену, мучится жаждой) или морозом (подобно стуже, его сковывают крепкие цепи). Яйцо, смерть Кощеева, является, по Афанасьеву, метафорой глубоко спрятанного солнца, а «в бессмертии [видится] непрерывное возрождение зимы в природе».

Персонажи «злодейского» архетипа встречаются не только в сказках, но и в быличках, также представленных в сборнике А. Н. Афанасьева и приведенных в этой книге. К злодеям относят разнообразную нечисть вроде Верлиоки, упыря или лешего и примкнувших к ним людей, продавших душу: колдунов и ведьмаков. Все они, как и Кощей, бунтуют против миропорядка и человечества, но, как и он, обречены на проигрыш.

Противостоят злодеям герои, причем не обязательно это добрые молодцы и могучие воины. В сказке «Верлиока» таким героем выступает осиротевший старик со своими маленькими, но удаленькими волшебными помощниками – селезнем, веревочкой, колотушкой и желудем. С упырем или колдунами из быличек также приходится вести борьбу самым обычным людям.

Но образцом сказочного героя, конечно, следует считать Ивана-царевича. Показательно уже его имя: Иван – это типичный русский человек, но вместе с тем это и «Милость Божия» (с древнееврейского), и носитель социального статуса из разряда высших.

Из разряда высших – но не высшего. В начале истории Иван-царевич занимает не самое выгодное положение по сравнению с другими претендентами на славу и богатство, обычно старшими братьями. Именно на них, а не на него, младшего, а в некоторых случаях и чем-то не угодившего главе семейства, падает почетный жребий выполнить сложную задачу: спасти мать от Кощея, принести живой воды умирающему отцу, выручить из плена царевен. Чтобы заслужить одно только право отправиться в путь, царевич должен приложить некоторые усилия, по меньшей мере упорство и настойчивость.

Но только ли ущемленное положение считывается в статусе младшего? А. С. Штемберг обращается к традициям древнего родового общества и отмечает, что «именно младший сын был хранителем и наследником семейной собственности, порядков и традиций», поскольку старшие, как правило, переходили в кланы дядьев по матери. Установление патриархального уклада сместило эту схему: чтобы избежать дробления семьи и утраты семейных богатств, именно старших стали оделять наследством и удерживать, младшему же сыну ничего не оставалось, кроме как идти искать счастья по белу свету. Реалии изменились, однако «исторически симпатии остались на его [Ивана] стороне» как защитника родовых начал.

При этом действия сказочного Ивана-царевича могут порой вызвать недоумение и даже осуждение: не следуя указаниям волшебного помощника – серого волка1, забирая раз за разом то, что не следует (клетку жар-птицы, уздечку золотого коня), он усугубляет свое и без того тяжелое положение и вынужден совершать больше подвигов, чем изначально планировалось. Однако с точки зрения инициации он прав: совершая ошибку, он получает доступ к следующему «уровню». Чем дальше, тем больше он вынужден отказываться от удобств, учиться доверять потусторонним силам (волку, старушке на улице, которую сначала грубо прогоняет), проявлять лучшие личностные качества и таким образом выходить из своего путешествия-посвящения преображенным.

Характер и качества героя – смелость, сила, наблюдательность – наглядно проявляются в описании его встречи с Бабой-ягой. В ответ на вопросы Яги Иван-царевич предлагает сначала «накормить, напоить, баню истопить» и тем самым впустить его, представителя мира живых, в царство мертвых. (Истопленная баня традиционно ассоциируется с омовением покойника. Что касается угощения, «в мифологических представлениях очень многих народов… человек для того, чтобы попасть в царство мертвых, должен непременно отведать специальной еды мертвецов», – пишет А. С. Штемберг.) Благодаря грамотному с точки зрения ритуала ответу и личному бесстрашию герой приобщается к миру, в котором сможет получить искомое.

Похожие сюжеты взаимодействия главного героя с представителями иных миров мы встречаем и в других историях: Садко, например, точно так же угощается в царстве Морского царя, а Бова-королевич гостит у заморских правителей.

Смерть героя в сказке может быть как предполагаемой (братья оставляют его в безвыходном положении, обрубая веревку как возможность вернуться, и сообщают о его гибели), так и вполне реальной (те же братья-попутчики зарубают его спящего). Возрождение всегда связано с вмешательством высших сил, у которых Иван успел заслужить доверие или над которыми получил власть: они вытаскивают его из ловушки или оживляют при помощи мертвой и живой воды. Возрождением не только буквальным, физическим, но и социальным герой в большинстве случаев обязан своей невесте, спасенной им, верной и раскрывающей правду всему честному народу и царю-батюшке.

Так или иначе процесс инициации (испытания – умирание – возрождение) оказывается пройден до конца и заслуживает награды. Старшие же братья или иные соперники, «счастливо» избежавшие всех неприятностей, инициированными считаться не могут и вынуждены уступить свое место младшему.

Подтверждением победы «Иванов-царевичей» служат добытые ими трофеи (жена-царевна, несметные богатства, чудесное оружие, власть). Однако есть ряд сказок, где мужской персонаж и сам оказывается таким трофеем (правда, имени Иван он в таком случае не носит).

Речь о сюжетах, в которых роль спасителя достается героине, а роль пропавшей Василисы принимает на себя Финист – Ясный сокол или зачарованный царевич. В. Я. Пропп в «Русской сказке» относит такие сюжеты к «женским», учитывая центральное действующее лицо.

В сказках такого типа обращает на себя внимание тот факт, что герой-жених всегда является иномирным персонажем («Раненый и оскорбленный Финист улетает в далекое… царство, в свой мир»). Путь героини в это царство невозможен без волшебных помощников (например, трех старушек-ведуний, как в сказке «Финист – Ясный сокол»). Эти встречи, по мнению В. Я. Проппа, необходимы для выполнения «волшебной задачи», а по словам американского исследователя мифологии Дж. Кэмпбелла – означают трехступенчатую инициацию героини на пути к цели и возвращению в привычный мир вместе с чудесным суженым.

Ну а что же дурак, который «женился на царевне»? Этот архетипический персонаж современными исследователями еще называется иногда «инфантильным», особенность его заключается в том, что свой путь в сказочном сюжете он начинает с роли простака.

Его речи и поступки нарочито несуразны и нелогичны; он не склонен слишком утруждать себя (хотя в то же время готов пойти ночью на отцовскую могилу или в поле за символическое вознаграждение в виде куска пирога). Герой упрям, но при этом отзывчив, готов уступить просьбе слабого и обездоленного. Не «мудрствуя» и не демонстрируя своего превосходства, что свойственно разумным старшим братьям, он живет как бы по наитию, бесхитростно и в то же время смиренно. Примечательно, что, попав в сложную ситуацию, Иванушка даже не пытается решить ее своими силами, а со слезами идет к волшебному помощнику.

Русский этнограф С. В. Максимов, обращаясь к теме бродячих торговцев на Руси (офеней) и актеров-скоморохов, пишет: «Шутовство и дурачество – это прежде всего искусство перевоплощения. И если скоморох может перевоплощаться в любой образ, то он может “напускать морок” и управлять другими людьми»; это роднит дурака с волхвами, хранителями жреческих знаний. Неслучайно Иванушка-дурачок легче других находит общий язык и с животными, и с духами (водяными, лешими и прочими).

Таким образом, его особенность заключается в скрытом потенциале, который в ходе развития событий предстоит раскрыть. Волей обстоятельств из простака герой переходит на стадию искателя, а в финале достигает уровня мудреца.

Чтобы убедиться в скрытой мудрости дурака, достаточно вспомнить хитроумные задания, которые дают герою будущая невеста или царственный тесть. На уровне сюжета эти препятствия обычно объясняются нежеланием выдавать царскую дочь за «мужика». Сомнения сказочного монарха объяснимы: царевна может стать только женой достойнейшего кандидата. И Иванушка показывает себя таковым: он прям, храбр, сметлив и, главное, обладает тайными знаниями, иногда персонифицированными в лице волшебных помощников.

Образ Иванушки-дурачка близок образу Ивана-царевича: оба изначально находятся в незавидном положении, оба получают право бороться за свое счастье через испытания, оба буквально или символически погибают и возрождаются и, только став посвященными, счастливо завершают свой «сценарий успеха».

Кстати, как отмечает современный исследователь русской сказки В. Н. Люсин, слово «успех» связано со словами «поспеть», «успеть», «спелый». А значит, достичь успеха (а не просто воспользоваться удачным стечением обстоятельств, как братья-антагонисты) может лишь человек, добравшийся до «определенной… границы, после которой ему “разрешен” успех».

И вот героический дурак, уже добрый молодец, мудрец и триумфатор, женится на царевне и получает за ней в приданое свои полцарства. Повезло действительно обоим, и всё – по строгим законам фольклорной сказки!

Но характер главного героя сказки менялся с течением времени и изменением культурного контекста жизни. Устный формат передачи истории способствовал тому, что подобные трансформации проходили плавно, органично следуя за формированием народного идеала.

В архаических сюжетах идеальный герой-архетип должен был быть не сильным, добрым и честным, а житейски хитрым и обладающим тайными знаниями. На следующем этапе развития волшебной сказки на первый план выступили сила, отвага, важная роль была отведена антагонисту, оспаривающему права у главного персонажа.

Постепенно в образе героя нашли отражение такие черты, как бесстрашие, сила воли, справедливость, честность. Эти черты, испокон веку присущие действующим лицам фольклорных произведений как отражению народного сознания, и помогают сказочному герою с честью пройти все испытания и достичь своего успеха.

Ольга Юрченко

Darmowy fragment się skończył.